「にいがた昭和100年」連日厳しい暑さが続いていますが、昭和の時代はどんなもので『涼』を取っていたのでしょうか。

昭和35年(1960年)のニュース映像です。新潟市民が涼を求めたのは…

【当時のナレーション】「八十八夜も過ぎて夏を呼ぶ金魚屋さんの声が聞かれるようになりました。今年は伊勢湾台風の被害で産地は不作」

涼やかに泳ぐ金魚です。

この年は例年の3倍から4倍に値段が上がったようで、注目されたのが現在の新潟市 江南区 亀田地域で養殖されていたヒブナでした。

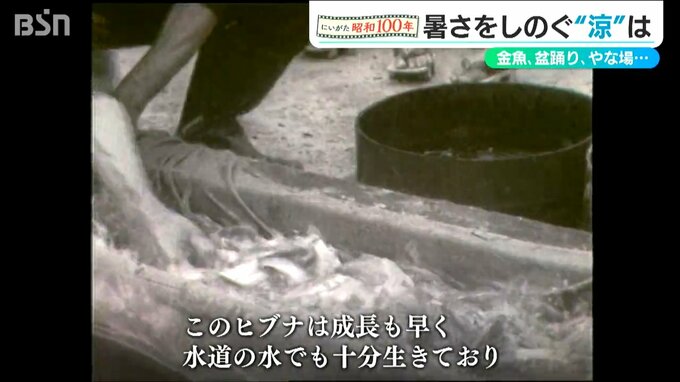

【当時のナレーション】「このヒブナは成長も早く、水道の水でも十分生きており、値段も安いのでなかなかの評判」

「庶民の夏を涼しくすることでしょうと、ここの主人も張り切っていました」

一方、50年前に盛り上がったのが新潟市の神社で行われた「BSN納涼盆踊り大会」です。

市民1000人が参加し、新潟甚句や佐渡おけさなどを踊った夏の風物詩。こうした風景は今も昔も変わらない日本の伝統的なものですね。

魚沼市の「堀之内やな場」も涼を求める人々で賑わいました。

子どもたちがアユのつかみ取り。何とも涼し気ですね。

ちなみに1976年7月の平均最高気温は27.5度。一方、今年7月の平均最高気温は22日までで32.6度と、50年前と比べ5度ほど高くなっています。

年々暑さが増していきますが、十分に涼をとって、この夏を乗り切りたいですね。