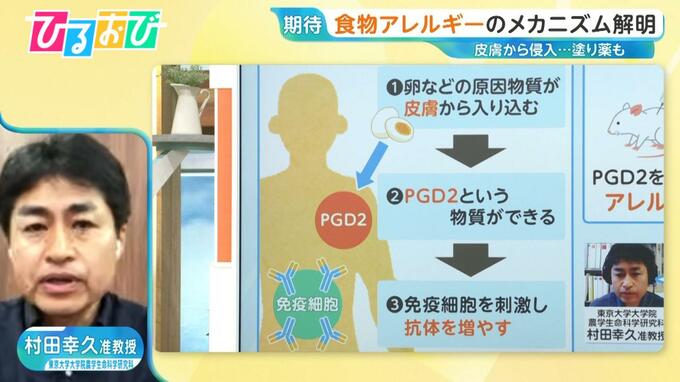

皮膚を介しても発症するという「食物アレルギー」。そのメカニズムを、東京大学などの研究チームが世界で初めて解明したと発表しました。将来的には「塗り薬」で防げるようになるかもしれません。

研究チームの1人、東京大学大学院 農学生命科学研究科准教授の村田幸久氏に聞きます。

子どもの食物アレルギーが増加

食物アレルギーとは、特定の食べ物に含まれる成分(アレルゲン)に対して体の免疫システムが過剰に反応し、体に不利益な症状を引き起こす状態を指します。

主な症状は、▼かゆみ・蕁麻疹▼腹痛・嘔吐▼咳・呼吸困難▼唇・まぶたの腫れなど。

命に関わるアナフィラキシーショックが起こることもあります。

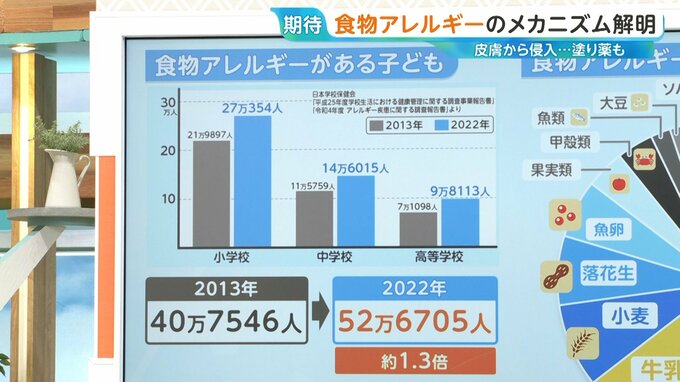

日本学校保健会の調査によると、食物アレルギーがある子どもは2013年には40万7546人でしたが2022年は52万6705人と、9年間で約1.3倍になっています。小・中・高すべての年代で増加しています。

原因物質として一番多いのが「鶏卵」(26.7%)。次いで「木の実類」(24.6%)、「牛乳」(13.4%)、「小麦」「落花生」「魚卵」などが続きます。

村田幸久准教授は、食物アレルギーがある子どもが増えている理由として

▼食べるタイミングの遅れ

▼食物が残りやすい密閉された生活環境

▼生活の工夫からくる腸内細菌の乱れ

を挙げています。

恵俊彰:

「タイミングの遅れ」とはどういうことでしょうか?

村田幸久准教授:

今のお母さん、お父さんは食物アレルギーのリスクがあることをご存知なので、生まれてすぐに何でも子どもに食べさせるということはないですよね。

口から先に入れば食べられるようになる“免疫寛容”が起こるんですけども、その前に皮膚に入ってしまうと(アレルギーの)抗体ができると言われています。

赤ちゃんに食べさせるものをちょっとずつ遅れてケアしながら与えることが、少しずつ皮膚から入るリスクを上げているのではないかと思います。