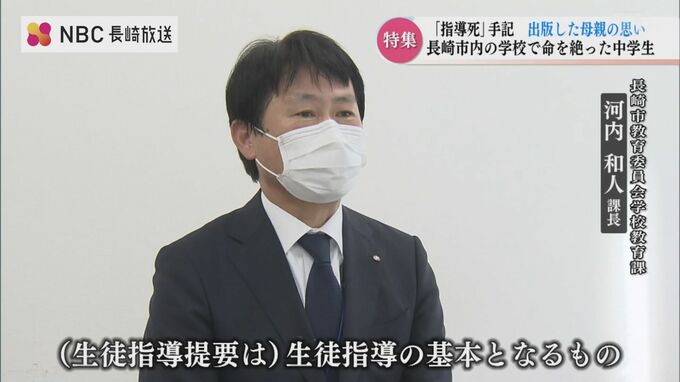

長崎市教育委員会 学校教育課 河内 和人 課長:

「(生徒指導提要は)生徒指導の要…基本となっているものですので、正式なものが出されましたら、こちらの方でもしっかり熟知して、学校にも周知・啓発を行っていきたいと思っています。

子どもたちの安全・安心を最優先にした教育活動を行うことが大前提で、そして誰一人取り残さない──そういう生徒指導・学校づくりを行っていくように指導していきたいと思っています」

■ 知らなかった兄の事 “一生懸命生きたい”

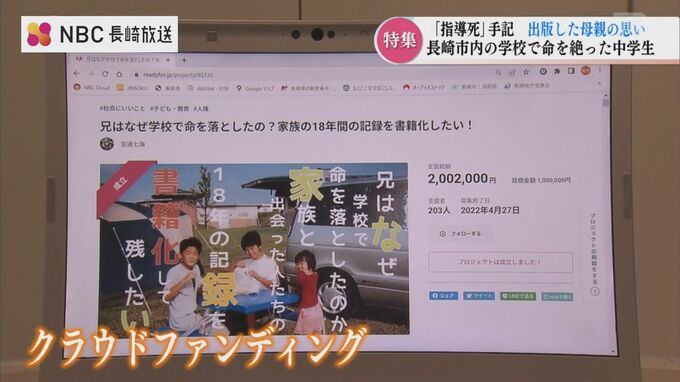

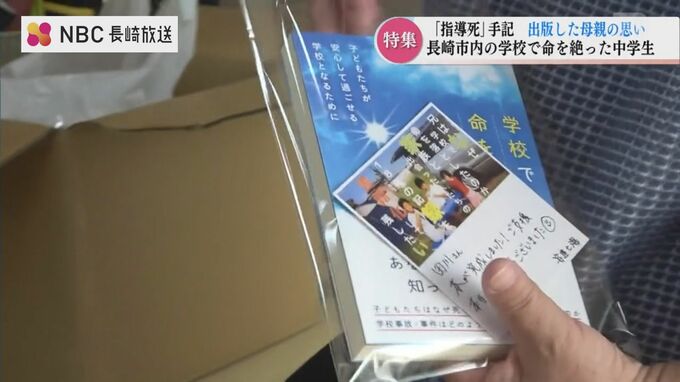

本を出版するにあたって行ったクラウドファンディングでは、日本全国から支援が集まり、2か月で目標の200万円を達成。

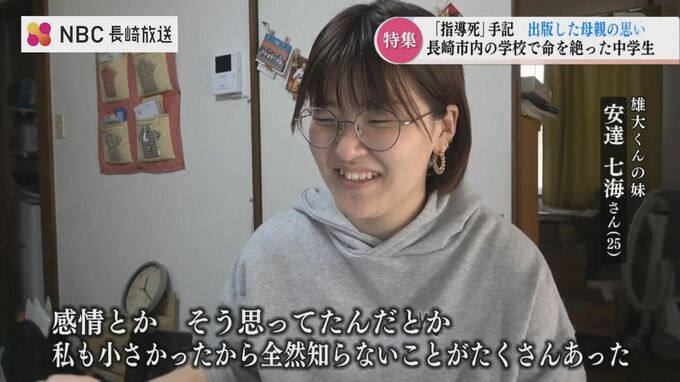

力を貸してくれたのが雄大くんの8つ下の妹で、当時6歳だった七海さんでした。

妹 七海さん(25):

「感情とか、そう思ってたんだとか、私も小っちゃかったから全然知らないことたくさんあったんで…。

気付いたら兄が亡くなった歳を超えてて。兄ができなかった分を一生懸命生きたいなと思います」

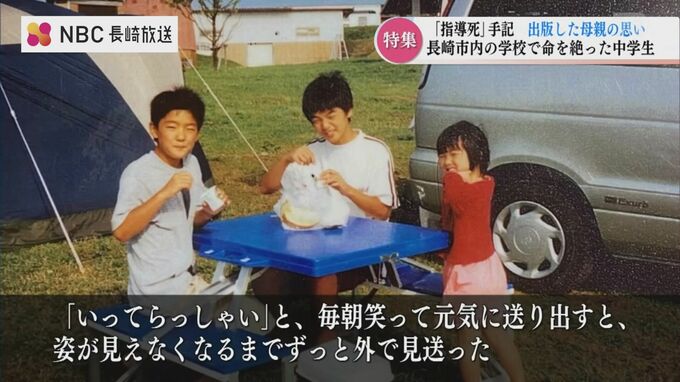

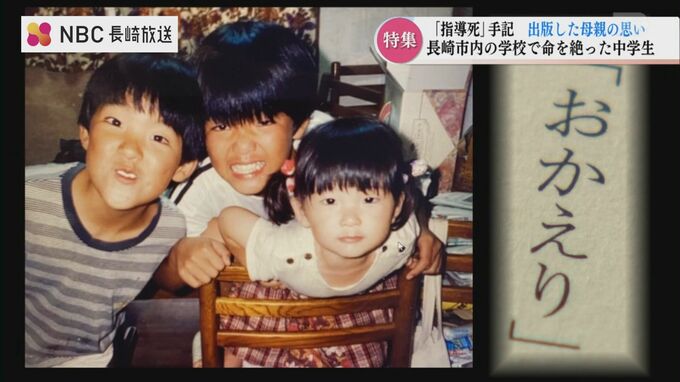

妹は雄大の死の直後、小学1年生になった。「いってらっしゃい」と、毎朝笑って元気に送り出すと、姿が見えなくなるまでずっと外で見送った。「おかえり」という言葉が当たり前でないことを知ってしまったから

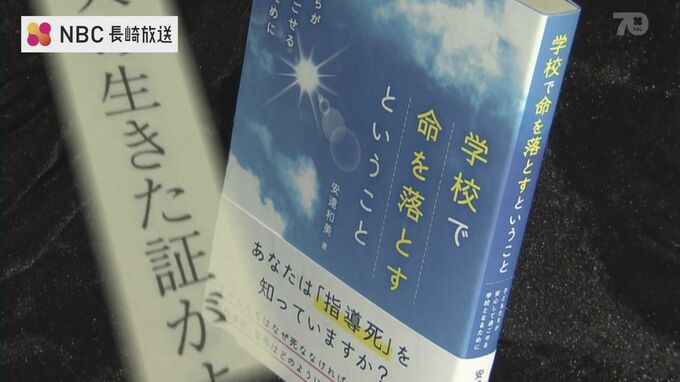

~『学校で命を落とすということ(安達 和美 著)』より

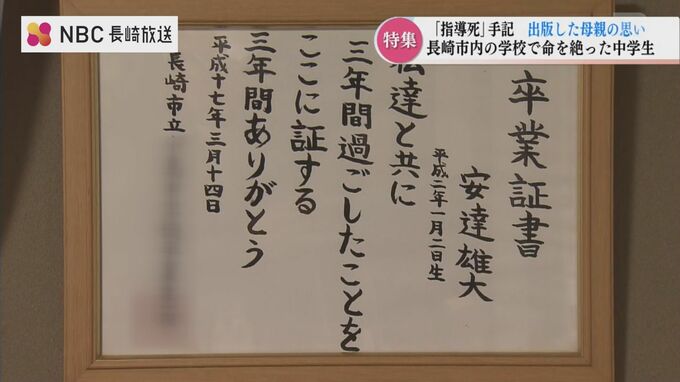

今も仏壇の上に手書きの卒業証書が飾られています。

雄大くんの同級生、小島 綾華さん(32)が書いたものです。

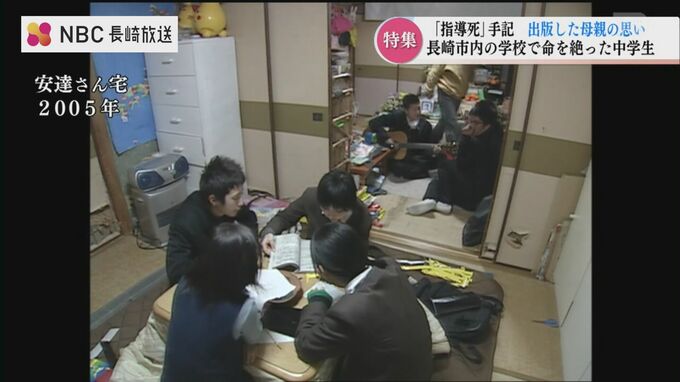

当時は、学校帰りに、安達さんの家に友人たちが集まるのが日課で、家族の励みになっていました。

2005年(亡くなった翌年)の取材映像です。そこには室内でこたつを囲んで談笑したり、仏壇の前でギターを弾く同級生たちの姿が映っています。

小島 綾華さん:

「今考えたら迷惑ですよね…毎日、家に来るって」

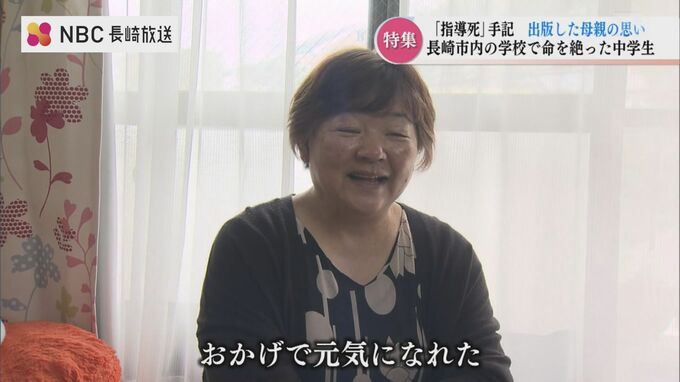

安達 和美さん:

「いやいや(笑)おかげで元気になれたから」

■ 和美さんを支えた同級生たち “おかえり”と言える当たり前

同級生は皆、ことしで32歳になり、親になっている人もいます。

小島さんも小学6年の娘がいて、安達さんの本を読み、当時とはまた違った感情が芽生えたと言います。

小島 綾華さん:

「『いってらっしゃい』って送り出して帰ってくるのが当たり前じゃないとか…そういうの考えたら、(娘が)とりあえず元気でいてくれたらいいかなって思うし。 “笑顔で見送って” “当たり前に帰ってきてほしい”なという気持ちで見送っています」

安達さんの中で雄大くんは、今も“あの頃の14歳”のまま変わることはありません。

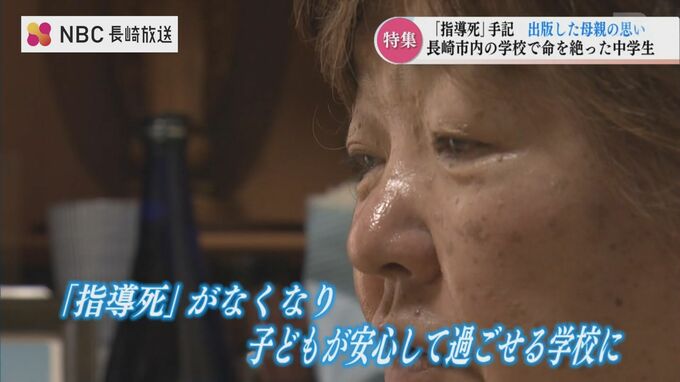

思いはただ一つ。

『指導死』がなくなり、子どもが安心して過ごせる学校になってほしい──

安達 和美さん:

「“指導によって子どもが死ぬことがある”ということを知ってもらう。それが一番の再発防止だと思うので、まず本を読んで頂いてその事実を知ってもらいたいなと思っています」

この本が1人でも多くの教師の考えるきっかけとなり、1人でも多くの子どもの命が救われることを願い、こう締めくくられています。

この本とともに、雄大の生きた証がよりよい世界へと少しでも繋がることを願っています。

~『学校で命を落とすということ(安達 和美 著)』より

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

手記を出版した安達さんの思いは・雄大くんが生きた証を残すこと。

そして『指導死』について広く知ってもらい二度と同じようなことを繰り返さないということです。

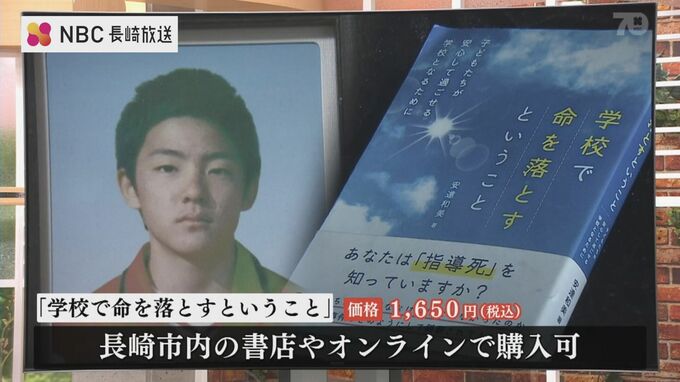

『学校で命を落とすということ』は価格 1,650円(税込)で長崎市内の書店やオンラインで購入可能です。