元消防士「街の中心部は起こりやすい」地面ごとマンホールが吹き飛ぶ

日比キャスター:

10日の午後7時半すぎ、横浜・港北区でマンホールの蓋が吹き飛び、水しぶきが建物を超える高さまで吹き出しました。けが人も出ています。11日の朝に復旧工事が進み、通行ができるようになっているということです。

では、一体なぜ、マンホールの蓋が吹き飛んだのでしょうか。

元消防士・防災アドバイザー 野村功次郎さん:

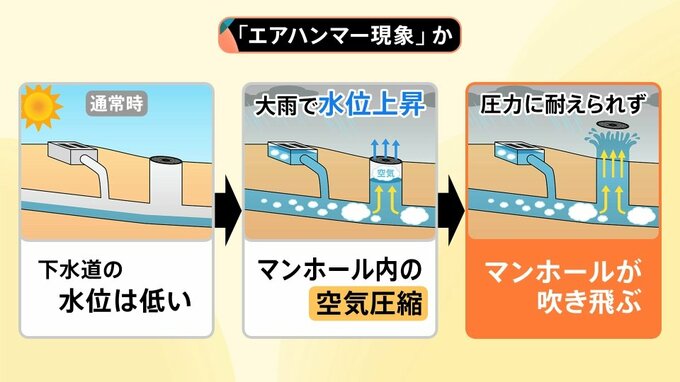

下水道は、生活用水や雨水などが1か所で流れている方式(合流式)で、水位が低く、順調に流れているのが通常です。

大雨が降ると、マンホール内の水位が上がり、空気の行き場所がなくなります。そうすると、空気が圧縮され逃げ場がなくなり、蓋またはマンホールの枠ごとを吹き飛ばして、道路も損傷するというメカニズムだと思います。

日比キャスター:

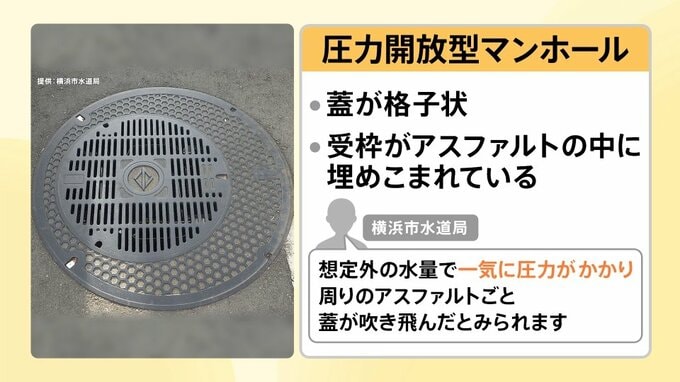

アスファルトごと持ち上げられた形になった今回の現場のマンホールは、「圧力開放型マンホール」というもので、本来、圧力が開放できるような仕組みになっていたものでした。

「圧力開放型マンホール」

・蓋が格子状(直径90㎝、約100㎏)

・受枠がアスファルトの中に埋め込まれている

元消防士・防災アドバイザー 野村功次郎さん:

蓋は頑丈だったのですが、その蓋の枠、周囲の土やアスファルトが吹き飛ばされたということです。

日比キャスター:

横浜市水道局の担当者の方によると、受枠がアスファルトの中に埋め込まれている形なので、「想定外の水量で一気に圧力がかかり、周りのアスファルトごと蓋が吹き飛んだとみられる」ということです。

直径は90cm、重さは約100kg以上あり、吹き飛ぶと本当に危険です。

どのように防いだらいいのでしょうか。

元消防士・防災アドバイザー 野村功次郎さん:

雑踏の中で見抜くことは非常に難しいと思います。

街の中心部などの配管が太い場所のマンホールは、比較的、圧力が抜けやすく、蓋などが吹き飛ぶといった事故が起こりやすいです。なので、普段からマンホールの位置を把握しておく。街の中心部は特に認識していただきたいと思います。

南波雅俊キャスター:

これまで、こういう事故はあったのですか。

元消防士・防災アドバイザー 野村功次郎さん:

これまでもありました。ただこれは流動的で、時間、曜日、また生活排水の時間帯(水道を使う時間帯)と、雨が重なった。それによって流量が一定よりも多い時間帯に、雨が重なることで、こういう事故が起こってしまいました。

日本全国、どこで起こってもおかしくない事案です。