『論点456の検証』シリーズ 原発事故避難検証委員会に聞く

東京電力柏崎刈羽原発を巡っては、新潟県独自の3つの検証の一つである『事故が起きた際の避難』について検証委員会がおよそ5年をかけて議論し、456の論点を取りまとめました。避難検証委員会の委員から話を聞き、残された課題などをシリーズでお伝えします。今回は医師が指摘する「医療に関する課題」です。

災害医療を専門とする、長岡赤十字病院の救急救命センター長・江部克也委員に伺いました。

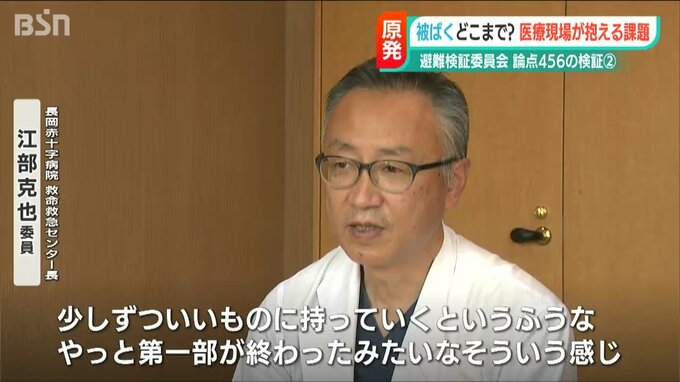

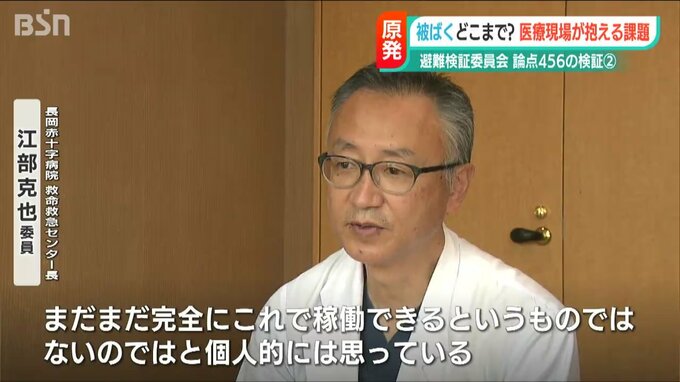

【江部克也委員】「現時点では実効性ある避難計画とは言えないけれども、意見をもとに新潟県が計画をさらに練り上げて、またそれに対して検証して少しずついいものに持っていく、と…。やっと第一部が終わった感じですかね。まだまだこれで稼働できるというものではないと個人的には思っています。」

江部委員が挙げる避難の課題は『医療現場で働く人と患者をどう避難させるか』です。

【江部克也委員】「今回、新型コロナウイルスでエッセンシャルワーカーという言葉が出てきたわけですが、UPZ(原発から半径30キロ圏内)の中は全面緊急事態に入った場合は一旦屋内退避ということになりますが、場合によって患者さんをUPZ外に退避させることになります。しかし、医療現場にエッセンシャルワーカーとして残る医師や看護師らにはどれくらいの被ばく量まで許容させるのか、そういうことも決まっていません。若い職員をどの時点で逃がすかということが決まっていないので、何人で病院を維持するのかの計画も立てられない状況なのです。」

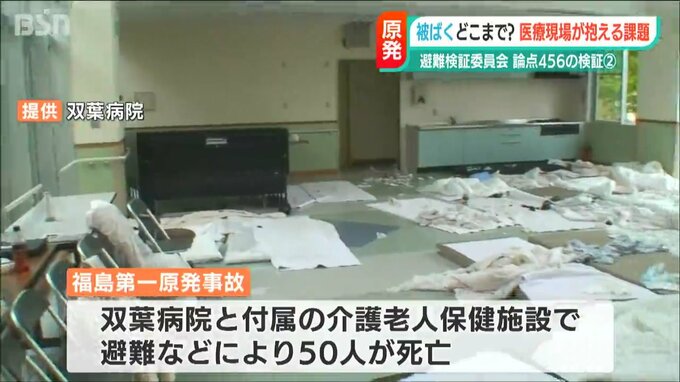

2011年に起きた福島第一原発事故では、大熊町の双葉病院とその付属の介護老人保健施設で、避難時の混乱で50人の患者が亡くなり、入院患者や介護施設の入所者などの要配慮者の避難が大きな課題になりました。一方で、介護施設や医療機関に対する県の『避難計画策定の手引き』では医師や看護師らエッセンシャルワーカーの被ばくの許容限度などは明確になっていません。

【江部克也委員】「そもそも、新型コロナウイルスで施設外に数十人規模の患者を出すのに数日を要しました。この長岡赤十字病院だけでも常時400から500人が入院しているとすれば、いざ退避と言っても、ものすごい時間がかかるので考えたくないなって」

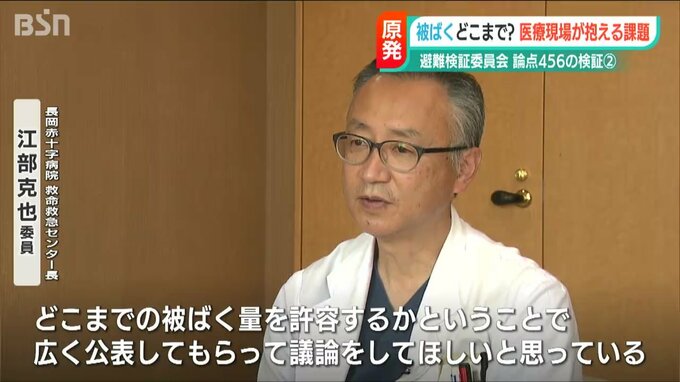

検証委員会は『実効性ある避難計画』について議論を進めてきましたが、江部委員は、実効性を担保するためには被ばく量の議論が足りていないと感じています。

【江部克也委員】「どこまでの被ばく量を許容するかということで広く公表してもらって議論をしてほしいと思っています。どっちかというと、1ミリシーベルトたりとも被ばくさせないというのは難しいとは思いますが、であれば被ばく量をどの辺まで許容するのか?それを住民やエッセンシャルワーカーが納得するのかどうかというところまで含めて広く議論をしていって、その中で実効性があることを検討していくしかないと思っています。」