「雨傘」はOK でも「日傘」は、なぜ検討なのか?

雨が降った際に、「雨傘」を持って登校することは大丈夫な一方で、なぜ「日傘」登校はそれぞれの小学校で検討する必要があるのでしょうか?

(岡山市教育委員会 保健体育課)

「雨が降った時の雨傘は、子どもたち皆が持っていて、お互いに注意しながら登校しますが、『日傘』の所持は個人の任意になるので、雨傘とは違い、注意力が低下するおそれがあります。そのため、安全上課題があり、明確なルールを設けることが難しいのが現状です」

また、雨がかからないために使う雨傘とは違い、日傘は子どもが振り回したり、ふざけて使用するおそれもあるため、安全な登下校を確保するために、教育現場でも使用の判断が難しい一面もあるということです。

専門家「校長と保護者・地域との話し合いが重要」

猛暑から子供たちを守るために日傘をルール化するべきなのか?

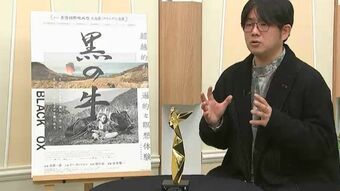

大阪府教育委員会で小・中・高校の教育現場を指導してきた、近畿大学教職教育部の柴浩司教授は「教育委員会が一律にルール化をすることは難しい」とした上で、それぞれの地域の特性・事情を把握する校長が保護者、地域住民と話し合い、「日傘」の導入を含めた学校それぞれで熱中症対策の選択肢を増やしていくことが重要だと言います。

(近畿大学教職教育部 柴浩司教授)

「これだけ暑い状況の中で、子どもたちの安全・安全な教育現場を確保するために熱中症対策も様々な選択肢が求められます。」

「『日傘』に特化するのではなく、地域の実情を把握する校長が、保護者・地域と連携し、熱中症対策について選択肢を増やしていくことが大切です。話し合いをきっかけに、例えば日傘の導入が難しい地域だと、通学路にミストを設けるなど新たな熱中症予防対策が生まれる可能性があります。」

年々、暑さが増すなか、命を守る上で、子どもたちの登校スタイルについても、議論を深めていく必要がありそうです。