世紀の改修工事が行われている弘前城。いまは、崩落する危険性があった石垣を積み直しています。再び、同じ危険が生じないように様々な工夫を凝らして作業をしています。その要となる作業とは。

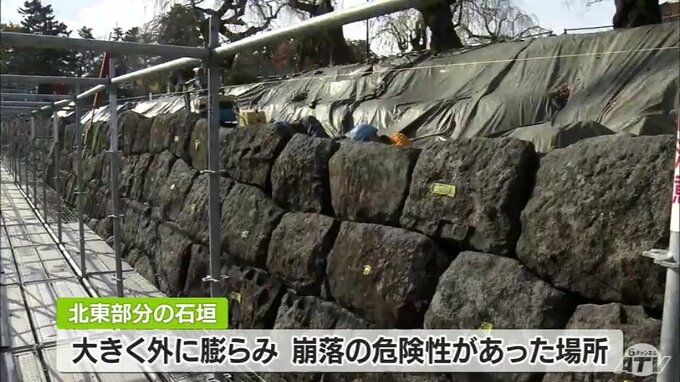

2014年に始まった弘前城、世紀の大改修。石垣の中でも現在、手がけている北東部分が最も大きく外に膨らみ、崩落する危険性があった場所です。

その要因の一つに水はけが悪かったことが指摘されているため、現在の改修工事で丹念に行われているのが排水性を向上させる裏込石(うらごめいし)の設置でした。

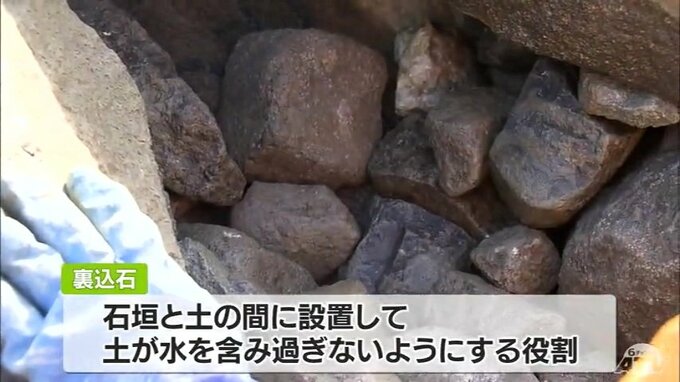

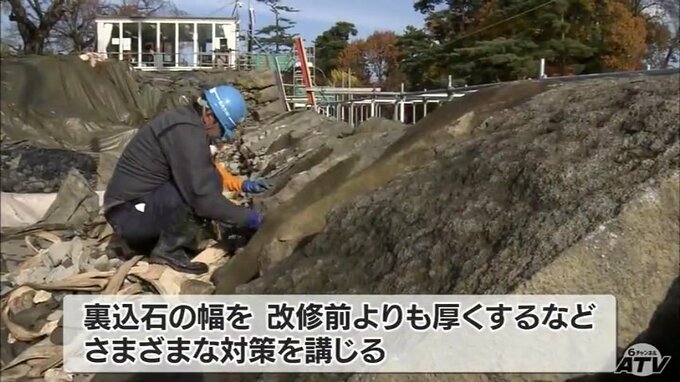

石垣と土の間に設置することで土が水を含み過ぎないようにする役割があります。再び、崩落する危険が生じないようにするには要となる作業、石工(いしく)と呼ばれる職人たちは裏込石を敷き詰める幅を改修前よりも厚くするなど様々な工夫を凝らして作業していました。

※弘前市公園緑地課 関剣太郎さん

「膨らんだものを直すのが第一にある。元の形に戻すために1つ1つ丁寧にやっている。ことし8月にけっこう雨が降って中から水がわいたりしているのを確認している。対策を強化してやっている」

北東部分の石垣では、これまでの発掘調査で排水路や井戸の跡などかつての城下の暮らしを窺える(うかがえる)ものも見つかっていますが、12月中には埋め戻し、改修工事を進めることになります。

弘前城、世紀の大改修は石垣の積み直しは2024年度に終えたあと、2025年度に天守を元の場所に戻す予定です。