死亡例が相次いでいるマダニ感染症。これまでは西日本が中心でしたが、関東地方にも広がり始めています。原因となるウイルスは、アライグマなどの野生動物が運搬する可能性も指摘されています。

マダニ感染症 死者相次ぐ

20代会社員

「夏は服を着せて、ダニとか入り込まないように」

30代自営業

「ダニ対策のスプレーをかけてから出てきてます」

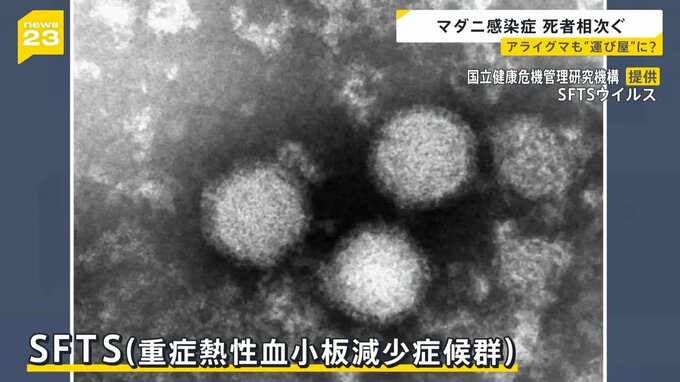

体長3ミリほどのマダニ。SFTS(重症熱性血小板減少症候群)を媒介し、人が感染すると死亡することもあります。

このマダニ感染症、近年、人への感染例が増加。国内で初確認された2013年と比べると3倍になっています。

静岡県では、60代の男性が感染。右脇腹など3か所にマダニの刺し傷がありました。感染は刺されることだけが原因ではありません。

三重県では5月、SFTSに感染した猫の治療をした男性獣医師が、呼吸困難などの症状がでて救急搬送され、その後死亡。愛知県豊田市でも6月に2人が死亡しています。

マダニのSFTSウイルスの保有率は数%ほどですが、感染、発症すると発熱、下痢などが出ます。そして、致死率は6%から30%と高いのが特徴です。

7年前にSFTSに感染した獣医師

「治療中の猫が身震いをした時に、補液剤と出血が飛び散って、おそらくそれが目から侵入した可能性があると推察されている」

「やはり不安ではあった。死ぬかもしれないっていう恐怖も感じられないくらい、きつくて、ただ寝ているだけっていう感じだった」

SFTSの感染経路は、屋外で刺された場合のほか、ペットに付着したマダニによるものや、発症した動物の体液に触れ、感染する可能性もあります。

特にネコは発症しやすく、外に出てしまった場合、注意が必要です。

国立環境研究所 五箇公一 特命研究員

「マダニの場合は、口にあるハサミで皮膚を切って、そこに頭突っ込んで血を吸う。その切り方がすごく上手で、あまり痛みを感じることはなく、1週間以上血を吸われても気づかないというケースで、そういうことで病気も感染してしまうということになります」

これまで、西日本で多かったマダニによるSFTSですが、近年は関東でもじわりと増加しています。

5月、茨城県ではペットの猫が感染、発症数日後に死にました。県によると、ベッド感染の事例は関東では初めてのこと。そして、街中でのマダニが増えてきています。

五箇公一 特命研究員

「最近クマが山からどんどんおりてくる。シカ・猪そういったものが、すごい人間の生活圏に近づいてきちゃってる。彼らが本来の宿主になりますから、そういったものがどんどん人間社会におりてくるっていうことは、マダニも一緒に降りてきてしまう」

東京・板橋区で撮影された外来種のアライグマ。こうした動物にも、マダニが付着している恐れがあるといいます。アライグマは外来種ですが、近年、都内で増加。23区のうち22区が捕獲に取り組んでいます。

五箇公一 特命研究員

「そういう野生動物たちは、全然SFTSウイルス発症しないまま、ウイルスを運ぶという運び屋状態になっている」