戦争体験者やその意思を継ぐ人の思いをシリーズでつなぐ「あなたの623」。今回は学校現場での平和学習がテーマです。子どもたちの学びの選択肢を増やしつつ、教員の負担軽減を図る豊見城市の取り組みとはー。

豊見城市の豊崎中学校で、新しい教材を活用した平和学習が始まりました。

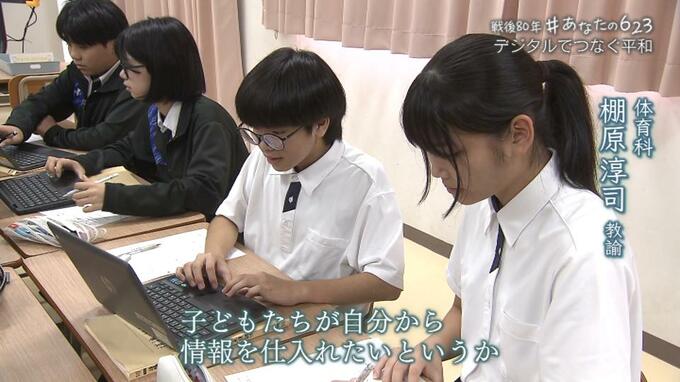

▼棚原淳司 教諭(豊崎中・体育科)

「いやもう緊張しています。私もちょっと初めてなので。なんか、あんまり想像ができないというか」

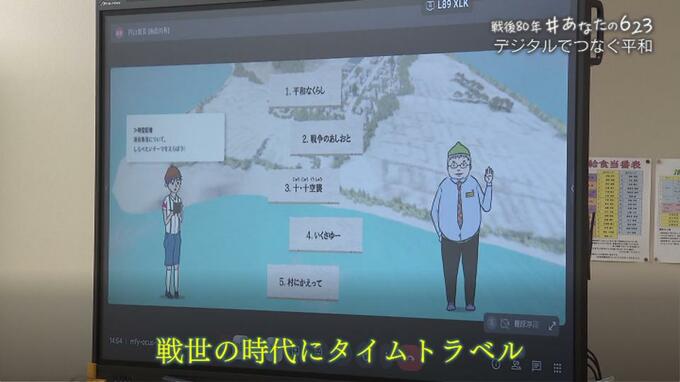

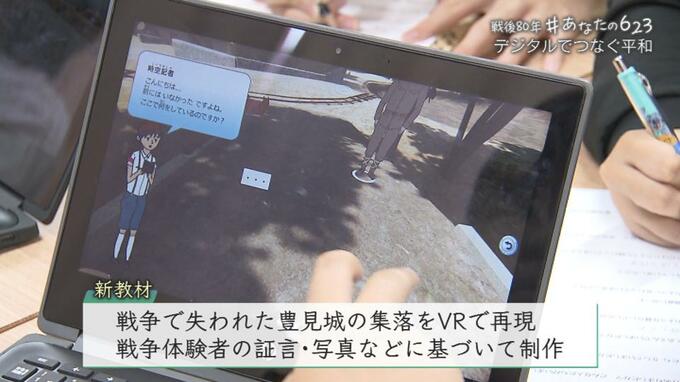

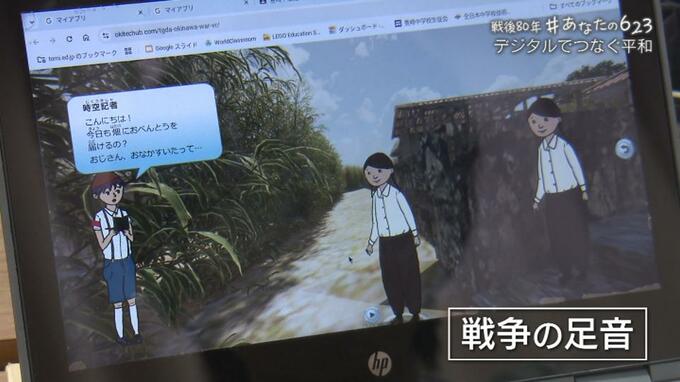

子どもたちが挑戦するのは、タブレット端末でタイムトラベルをする「時空記者」。戦争で失われた豊見城の集落をVR=仮想現実で再現した教材です。

戦争体験者の証言や集落の写真などに基づいて制作されていて、子どもたちは「記者」として、戦世を生きる人々から情報を集め、レポートにまとめます。

▼生徒たちのやりとり

「当時の若者って、疎開?」

「壕を掘っていたみたい」

こちらのグループは、「戦争のあしおと」が聞こえてきた時代にタイムトラベル中。村の若者が何をしていたかを調べています。

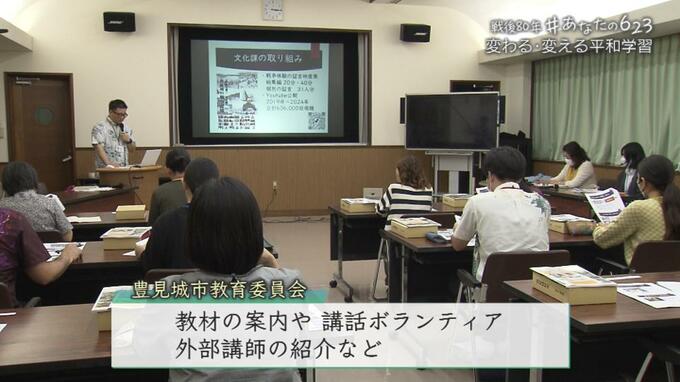

この授業を支えているのが、豊見城市教育委員会。戦後80年の節目にあわせた取り組みです。

▼島袋幸司 さん(豊見城市教育委員会)

「証言者の話を聞くことに勝るものはないと思っています。ただ、現実としてそれがどんどん年々難しくなるというのは分かっていますので、そこを補完するもの、また代わるものとして今回、制作しました」

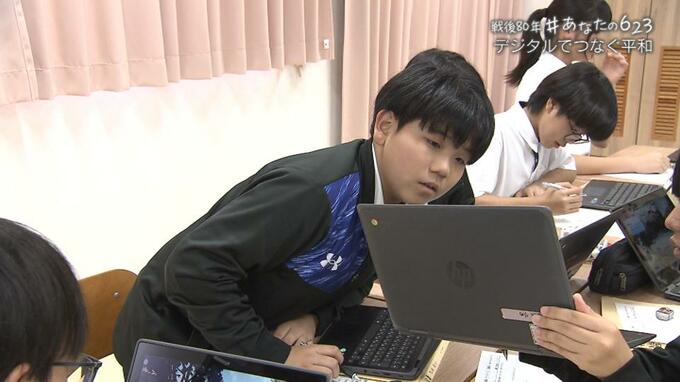

生徒たちは、この日初めて新しい教材にふれますが、すぐに操作方法を理解し、興味をもった時代や場所について真剣に「取材」していました。

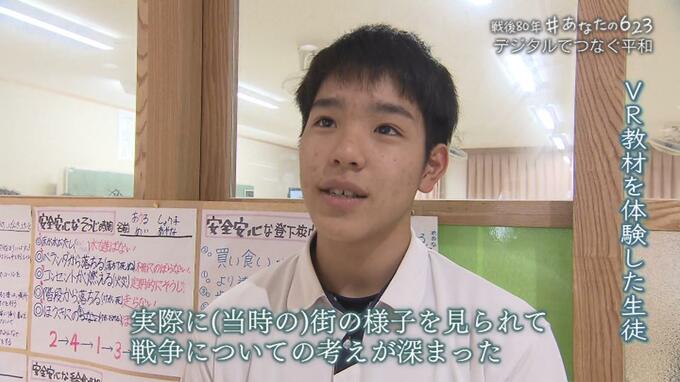

▼VR教材を体験した男子生徒

「実際にこの街の様子が見られて、そこがしっかり、戦争についての考えが深まったなと思いました」

▼VR教材を体験した女子生徒

「当時の人の証言だけじゃなくて、村の状況とかが分かったのがすごかったと思いました。ゲームみたいだから、なんか言い方悪いけど…ちょっと楽しくて。どんどん『もっと知りたい』となってきました」

▼棚原淳司 教諭(豊崎中学校・体育科)

「今までであれば体験者の話を聞いたり、グループ学習をしたりだったんですが、子どもたちが自分から情報を仕入れたいなど、主体性という点、またロールプレイというところで、身近に感じやすいのかなと思います。すごくやりやすかったです」

▼内田直美 教頭(豊崎中)

「学校としては、これまで蓄積してきた平和学習もあるんですけど、新しい学びの展開として、今後どの先生でも学習を進めていくには、外部の力や教育委員会の力が必要になってくるかなと思っています」

教材開発の取り組みは、子どもたちの学びの選択肢を増やすだけでなく、教員の負担軽減という側面もあります。地元の戦争に関する教材の案内や、講話をおこなう地域ボランティア・外部講師の紹介など、教育委員会が各学校の要望にあわせて情報提供や学習のサポートをおこなう新たな体制を取っています。

▼平和教育 担当教諭

「自分の通常通りの授業、プラス子どもたちに伝えないといけない平和教育は、時間的な部分でも足りないのは否めない。この会議を通して、模索していかないといけないなと思いました」

VR教材を導入した豊崎中学校。戦後80年の今年、4月から6月の3か月間にわたって、フィールドワークや講話型など、さまざまなスタイルの平和学習を企画し、教員も生徒と一緒に、沖縄戦について学ぶ姿勢を大切にしてきました。

地域ぐるみで学校現場の平和学習を支える、豊見城市。一人ひとりが自分で考え紡ぎ出した言葉は、実に多様で、力強さを持っていました。

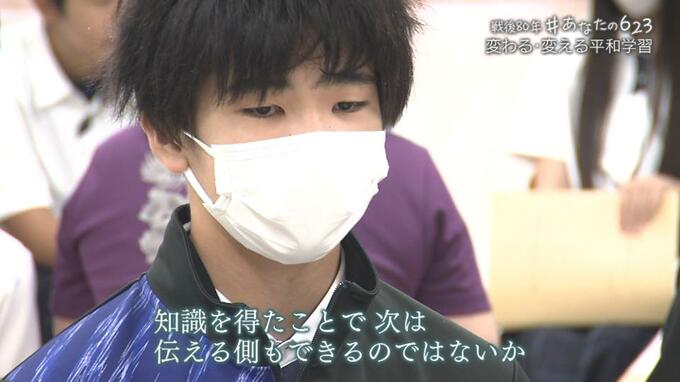

▼VR教材を体験した男子生徒

「今までは自分たちが教えられる側だったんですが、知識を得たことで次は伝える側もできるのではないか」

▼VR教材を体験した女子生徒

「こうやってみんなで、これからの平和について考えられることって、めっちゃ恵まれた環境なので、自分が今後、伝えていけることが誇らしいなと思いました」

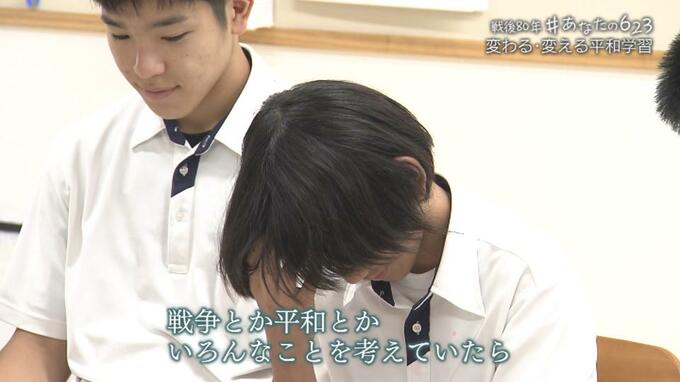

▼VR教材を体験した男子生徒

「戦争や平和、いろんなことを考えていたら……疲れました」

▼棚原淳司 教諭(豊崎中・体育科)

「疲れたというのも絶対あると思う。すごくいろんなことを、頭の中で考えた。戦争や平和、人への優しさなど、すごくいろんなことを考えたと思う。考えた上での最後のこの感情に、皆さん今たどり着いていると思います。これから先、またこの1組で、平和についてしっかり学んで、いろんな人に継承していけるように頑張っていきましょう」

豊見城市が今回制作したVR教材は、広く活用してほしいということで来月にもWEB上で一般公開される予定です。