長期化する米騒動…まだ埋まらない“現場とのギャップ“

小川彩佳キャスター:

農業をどう守って繋いでいくのか。大きな課題が立ちはだかりますけれども、政府はようやく5日、関係閣僚会議の初会合を開き、コメの安定供給に向けた検証を急ぐとしています。

ただ、コメの価格高騰が始まってまもなく1年なんですよね。斎藤さん、小泉大臣は“スピード感“を強調しますが、検証のスピード感はどうなんでしょうか?

東京大学 斎藤幸平准教授:

全然ないですよね。備蓄米で安くなるという話だったのに、鈴木先生が備蓄米を放出しても値段がなかなか下がらないのは、コメの量が足りないんじゃないかと言ってましたが、それを政府が認めたくないせいで、ズルズル長引いているのかなという気がします。

そのせいで、逆に投機やJAが悪いみたいになっていて、JAはこの間20年ぐらいずっと安いコメを提供してきたのに、急に悪者にされてかわいそうだなと思いながら見てます。

藤森祥平キャスター:

5日の関係閣僚会議でも、石破総理は“価格高騰の原因分析をします”ということですけど、仮にもっと早い段階で行われていれば、ここまで価格が上がらなかったのではないかという指摘の声も上がっています。

農水省がコメの価格高騰の原因をこれまでどう説明してきたのか、おさらいしていきます。

まず、去年の夏です。

坂本元農水大臣(去年8月)

「地震や台風等で買い込み需要が発生したこと。そして輸送業者がお盆休みに入った影響で、品薄となった店舗が生じているものと考えております」

当時は一時的なもので、ちょっとしたら元に戻るよっていう感じでしたよね。

東京大学 斎藤准教授:

僕はNスタで「この状況は続く」って言ってました。

藤森キャスター:

そうでしたっけ失礼しました。その後も、高騰が続くとこう説明しています。

江藤前農水大臣(今年2月)

「需要に見合うだけのコメの量は確実にこの日本国の中にはある。しかし、流通がスタックしていて…」

藤森キャスター:

今度は流通が問題でコメは足りている、という主張です。

小川キャスター:

投機が問題だということも、このとき言っていましたが、このあと農水省は投機的な売り惜しみについては確認されなかったというふうにも調査結果を発表していて、そうした説明の変遷にも“あれ”と思いました。

藤森キャスター:

で、この後です。今月になるとこちら…

小泉農水大臣(今月2日)

「生産量としては去年から今年は増えていますので、量自体は足りている」

藤森キャスター:

一貫してコメは足りている、コメ不足にはなっていないという説明なんですね。

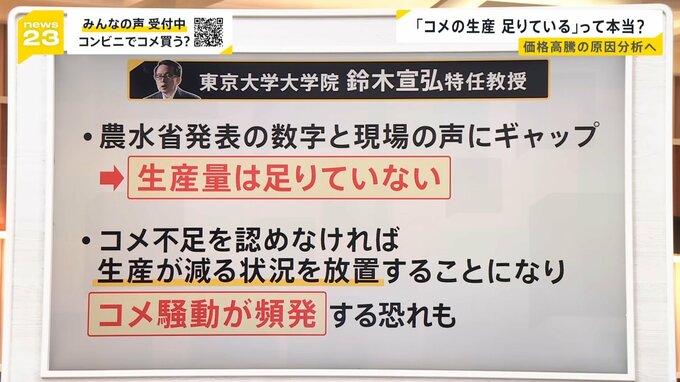

ただ、東京大学大学院の鈴木特任教授は、農水省が発表する数字と現場の声にギャップがあり、生産量は足りていないという見方をしています。このコメ不足を認めないと、生産量が減る今の状況を放置することになるから、今後、米騒動が頻発する恐れもあるともおっしゃっています。

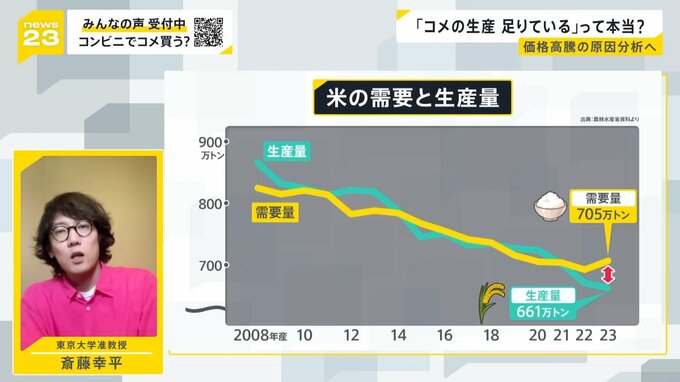

実際に数字を見てみても生産が右肩下がりになっていて、3年連続生産量が需要を下回っちゃう状況なんですよね。

東京大学 斎藤准教授:

そうなんですよね。鈴木先生が言っている“現場とのギャップ”は、農水省が調査して計算しているコメの作況指数が確かに不作ではないんですよね。ただ、それは玄米ベースで計算していて、精米するとかなり量が減っている。

その理由は、聞いた話によると気候変動で夏が暑くなっているせいで、コシヒカリなんかはコメの品質が下がって精米に耐えないようなものが出てきたりだとか、小泉大臣は環境大臣をやってたのでわかると思うんですけど、夏のせいでカメムシが増えたりだとか、農業の現場にかなり気候変動の影響が出てきてしまっているんですよね。

そこに、農家の高齢化や人手不足も重なっていて、どちらの問題も長期的に見ると今後ますます悪化していく問題です。今何も対策を打たなければ、これからコメの絶対量は毎年どんどん足りなくなりかねないと思います。

見直すのであれば、やっぱりこれが“最後のタイミング”だという思いを持って、小泉大臣にぜひ大きな対策を打ってほしいなというふうに期待しています。

小川キャスター:

そこに踏み込めるのか、本気度を見ていかなければなりませんね。

<プロフィール>

斎藤幸平さん

東京大学准教授 専門は経済・社会思想

ドイツ在住 著書『人新世の「資本論」』