三重県の伊勢神宮の社殿を20年に一度建て替える、式年遷宮に使うヒノキを上松町の国有林から切り出す神事が古式にのっとり行われました。

上松町の赤沢国有林で行われた御杣始祭(みそまはじめさい)は、8年後2033年の伊勢神宮の遷宮の際、ご神体を納める器として使われるヒノキを切り出す神事で、天皇陛下の妹で伊勢神宮の祭主 黒田清子さんをはじめ、およそ350人が参列しました。

まず、伊勢神宮の神官がお供え物をして山の神への感謝と作業の安全を祈りました。

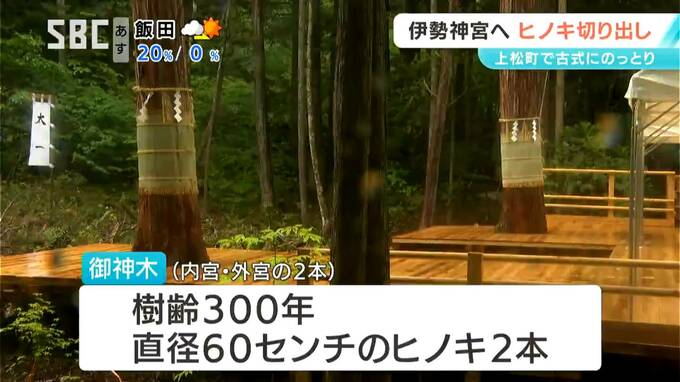

その後、樹齢300年、直径60センチを超えるヒノキ2本に杣夫(そまふ)が斧(よき)を入れていきます。

手前が内宮(ないくう)で使うもので、木曽の杣夫(そまふ)7人が作業を進め、町内の小中学生およそ140人も見守りました。

杣頭(そまがしら)と呼ばれる責任者の橋本光男さんは3回目の御杣始祭(みそまはじめさい)です。

杣頭 橋本光男さん:「若い人を含めてひとつの気持ちになって、安全で御杣始祭で無事木が寝てくれることが願い」

伐採は、支えとなる「弦(つる)」3本を残して、3方向から斧を入れる「三ツ紐伐り(みつひもぎり)」という伝統の技法で進められます。

そして、およそ1時間後…。

杣頭の橋本さんの掛け声で弦を切っていきます。

内宮のヒノキに続き外宮(げくう)のヒノキも交差するように切り倒されました。

伐採されたヒノキは6メートル60センチに切り揃えられて、先端を16角形に削る作業が深夜まで続きます。

杣頭 橋本光男さん:「若い人たちも一生懸命やってくれて。伝統の継承は、若い人にも保存会に入ってもらって、これからずっと、次回もできるような、そういう流れにしていけばいい」

4日は、町内をにぎやかに曳きまわすお木曳き(おきひき)が行われます。