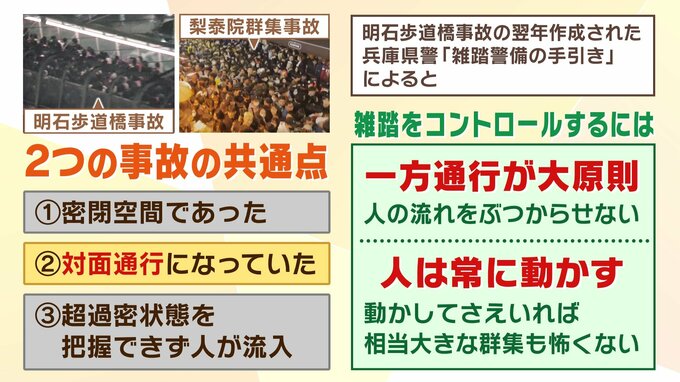

雑踏コントロールには「一方通行」「人は常に動かす」のが重要

ーー二つ目の理由「対面通行になっていた」点、『兵庫県警の雑踏警備の手引き』によりますと、雑踏をコントロールするには『一方通行が大原則』『人を動かす』などの事が必要とされていますが現場でそれができていなかったということですか?

「そうですね。明石歩道橋事故の場合、駅と会場の海岸を繋ぐ唯一の通行手段と言っていいので、対面になるのは仕方がないのですが、例えば幅が6mあったので、真ん中あたりにロープを引いて駅から行く方と逆に駅に帰る方で仕切っておけば、対面交差することはないんですね。それをやっていなかったので、特に歩道橋の場合、突き当たって右に曲がって、降りるようになっていたんですが、どうしてもコーナーの部分は近くを回りたがるので、どうしても衝突が起きてしまう。そこでスピードが緩むので、どんどん人がたまっていき人が密集しやすいということになります」

ーー止まってしまうと良くない状況になる?

「人が止まることは滞留ができますし通路の中の一部が止まってしまうと、道幅が狭くなるので広い通りから狭い通りに入る、いわゆるボトルネックを人が止まることで作ってしまうんですね。そういった意味であの人は常に動かす方がいいということです」

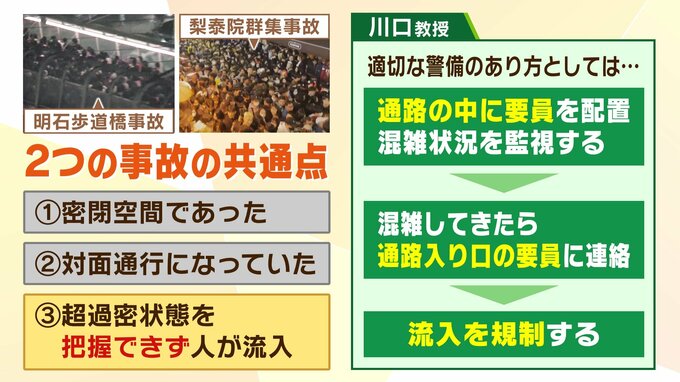

「適切な警備のあり方があるのですが、通路の中に要員を配置、混雑状況を監視、混雑してきたら、通路の入り口の要員に連絡し、流入を規制する警備が必要です。今回の事故でも、大体40mぐらいの長さの通路の真ん中あたりで事故が発生しているということなんですが、1平米あたり13人中5人という密集状態になっているはずなんですけれど、現場から少しずつ離れていくにつれて混雑具合は段々緩和していくんですね。通路の入り口あたりはぱっと見た瞬間、入ってはいけないと危機を感じるほどの状態におそらくなっていなかったんだろうと。だからついつい入ってしまうんですけれども、ゆっくり進んでいくうちに、『ちょっとまずいぞ』ってな感じになり、危険を感じた頃に周りが人だらけで、戻ることもできないという状態に巻き込まれているということになりますね」