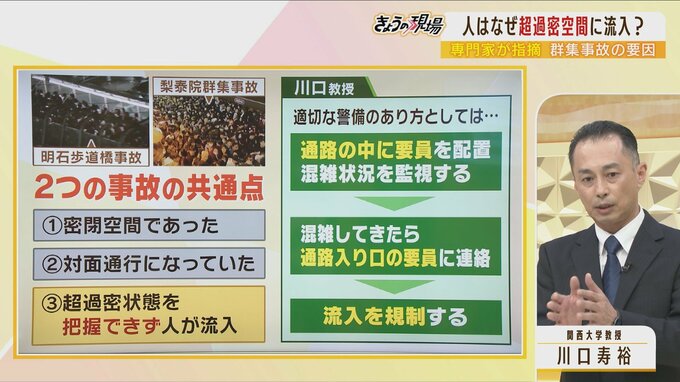

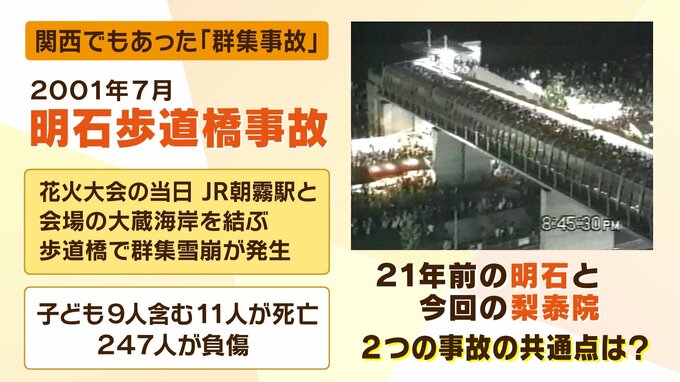

156人もの死者を出した韓国・ソウル梨泰院の転倒事故。過去にも兵庫県明石市の歩道橋で転倒事故が起きています。この2つの事故について、関西大学の川口寿裕教授は「対面通行になっていた」「超過密状態を把握できずに流入が起きた」などと共通点を挙げました。

群集事故のメカニズムを解析して歩行者の安全を研究している川口教授は、超過密空間のメカニズムについて「人は危険と気付かずに次々に雑踏に入ってしまう」とする群集心理を紹介したうえで、「歩きにくそうだと思った時点で雑踏に入るのを諦めること」と話しています。

11年前の明石歩道橋事故との共通点は?「密閉空間」「対面通行」

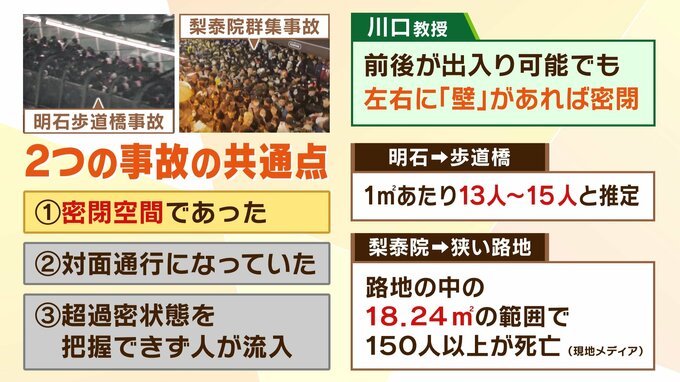

「三つあります。一つ目は密閉空間についてです。前後が出入り可能でも、左右に壁があれば密閉だということです。密閉という言葉を聞くと、エレベーターの中のような四方八方が塞がれたことをイメージするかもしれないんですが、例えば明石の歩道橋事故の場合、出入り口は空いてるんですけれど、横が壁となり完全に閉ざされていて、横方向に逃げることができない場所で、そういった意味では今回の梨泰院の事故もずっと横に建物が連なっていて横方向に逃げる場所がないという意味で、密閉空間であると挙げさせていただきました。特に突きあたりがT字路になっていますので、そこにも流れができていますから出ようと思えばできるんだけど、流れの中に合流するのはスムーズにはいかないです」

ーー明石の事故では1平方メートルあたり13~15人いたと推定されています。一方、梨泰院の事故では非常に狭い路地の中18.24平方メートルの範囲で150人以上が死亡かと現地メディアが伝えています。この数字を見てどんなことを感じますか?

「おそらく1平米あたりの人数が明石の歩道橋程度だと考えると、18.24平米の中には、300人程度いたと思います。そうするとその中にいた人の半分以上が亡くなったことになりますので、悲惨だと感じます」