4月、高知大学と高知県が、能登半島地震の被災地で3度目の調査を行いました。発生から1年以上が経過した被災地の現状と、南海トラフ地震対策にいかすべきこととは。

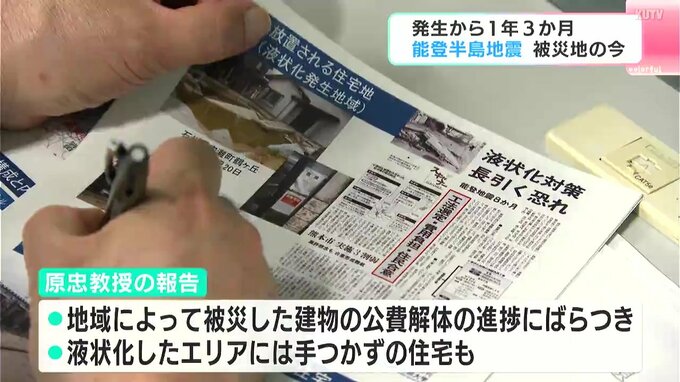

現地で調査を行ったのは地盤工学を専門とする高知大学の原忠教授をはじめ、県の危機管理部、土木部などの6人です。能登半島地震の発生から1年以上が経過した4月、3日間にわたって震源が近い奥能登地域や液状化の被害が深刻だった七尾市などを調査しました。報告会で原教授は、地域によって被災した建物の公費解体の進捗にばらつきがあったことや、液状化が発生したエリアの中には手つかずの住宅もあったことなどを報告しました。

原教授はさらに、地震のあと別の災害がまちを襲う「複合災害」に言及。能登半島でも地震後の2024年9月豪雨で大きな被害が出たことにふれ、「高知でも“発災後何が起こるのか”というシナリオを考えておく必要がある」と強調しました。

(高知大学 原忠 教授)

「能登半島地震のあとに豪雨がありました。9月に大きな豪雨災害があってその部分の被害がさらに加わって、これは我々の知見でいうと複合災害という言葉を使いますが、そういったことによって復旧段階であったものがさらに被害を受けてふり出しに戻ってしまう。複合的な災害に対してインフラですとか生活をどう守っていくかというようなことが必要ではないか」

原教授によりますと震災前から緩やかに進んでいた人口減少が震災後に加速したことで復興も停滞しているといいます。このため原教授は「人口減少を見据えたコンパクトで機能的な災害に強いまちづくり」が必要だと考えています。

(高知大学 原忠 教授)

「(高知は)これから人口が減少していく中で昔は必要であった施設が今必要でない可能性もあるわけですよ。少し縮小しても住みやすいまちというものができる可能性があるわけですよね。そういう意味では被災したリスク、被災後のリスクも含めて、そのまちの大きさですとか、まちのインフラの在り方というのを考えていく、そういう時期にきているんじゃないか」

また、県危機管理部の江渕誠部長も、復興の遅れによる人口流出について報告し、「被災後も地元に住み続ける意思を持てるよう、事前復興まちづくり計画の作成を進める」などと話しました。報告会にはオンラインも含めて100人以上が参加。これから自分たちができる防災について考えました。

(参加した高知大学の2年生)

「自分でできることとしては高知には防災アプリがあるので、自分はまだダウンロードしてないので、家に帰ったらダウンロードしたいなっていうのと、もし南海トラフが起こったら自分の実家も被害を受ける範囲に入っているので、おじいちゃんおばあちゃんに地震が起こったらすぐ逃げてよっていうのを伝えたい」

高知大学は復旧・復興の状況をみながら、今後も現地の調査を継続していくことにしています。