広島県廿日市市にある旧石器時代の遺跡で発掘された石器が、約4万2000年前のものであることが分かりました。日本列島にいつ、人類がたどり着いたのか…歴史が変わる可能性がありそうです。

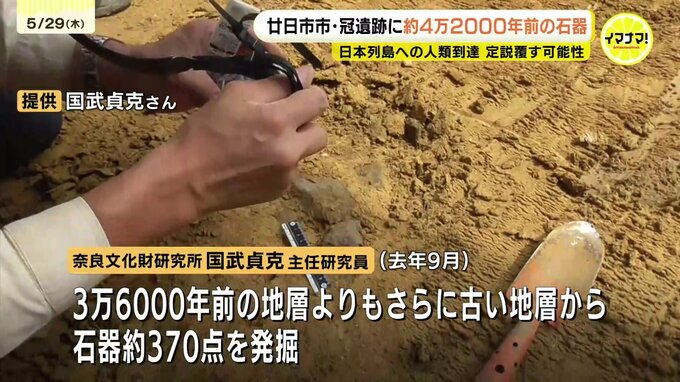

石器が発掘されたのは廿日市市の冠遺跡です。奈良文化財研究所の国武貞克 主任研究員によりますと、去年9月に研究チームが行った発掘調査で、3万6000年前の地層よりもさらに古い地層から、石器約370点が見つかりました。

その後、石器が見つかった地層を測定したところ、約4万2300年前のものだという結果が出たということです。

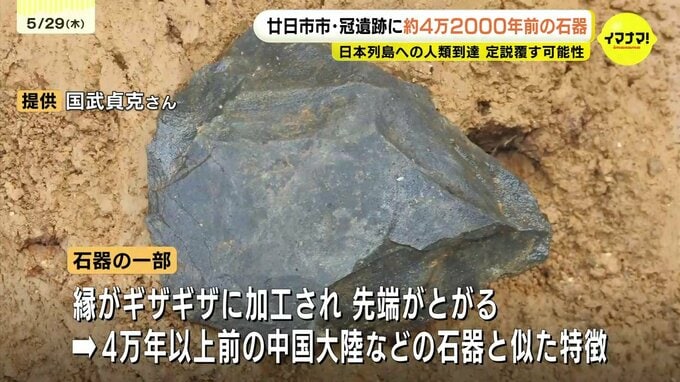

発掘された石器の一部は縁がギザギザに加工され、先端が尖っています。これは、4万年以上前に中国大陸や朝鮮半島で使われていた石器と似た特徴だということです。

石器は、狩猟や動物の解体、骨や木を削り出すのに使われていた可能性があり、国武さんはこの地域が石器の材料と水、食糧資源が豊富な安定した地形で、日本列島に入ってきた人類にとって望ましい環境だったとみています。

旧石器時代の遺跡をめぐっては、2000年に発覚した捏造事件以後、これまで、日本列島への人類の到達時期は3万8000年前ごろという説が有力でした。

今回の発掘は、その定説を覆す可能性があるということです。

国武研究員

「冠遺跡はようやく4万2300年(前)という一つブレイクスルーが起きた。日本列島に最初に人がやってきた年代が(定説では)3万7500年前だったところが、ちょうど5000年ほど古い時代にすでに日本列島に人類が暮らしていた。(冠遺跡は)日本列島の人類の歴史を紐解くうえで最も重要なフィールドになる。日本列島の歴史はこの冠高原から始まったんだなということを体験できる“まほろば”のような土地になるだろう」

国武さんは今回の石器について、今後数年かけて別の科学的な方法でも年代測定を行うとともに、遺跡の周辺についても追加調査をしていきたいとしています。