南城市にある工房、こちらで行われているのは金継ぎです。

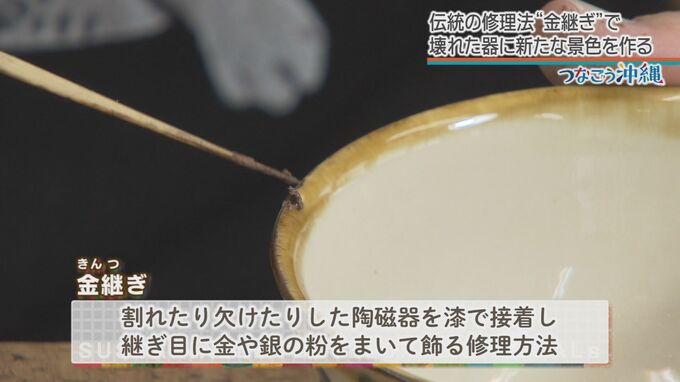

金継ぎとは、割れたりかけたりした陶磁器を漆で接着して、継ぎ目に金や銀などの粉をまいて飾る、伝統的な修理方法の一つです。

修理した後の継ぎ目の線を『景色』と呼び、破損する前とちがった趣を楽しみます。

アトリエひと匙 金継ぎ師 濱元朝和さん

「始めてからは10年ぐらいですね。集中的にここ5年ぐらいはものすごい集中的にやってます」

そう話すのは、濱元朝和(はまもと ともかず)さん。県内の大学で彫刻を学び、文化財の修復などに携わってきました。もっと幅広く修復に携わりたいと工芸振興センターで漆芸を学びました

アトリエひと匙 金継ぎ師 濱元朝和さん

「これは最初に彼女(妻)に頼まれたもので」

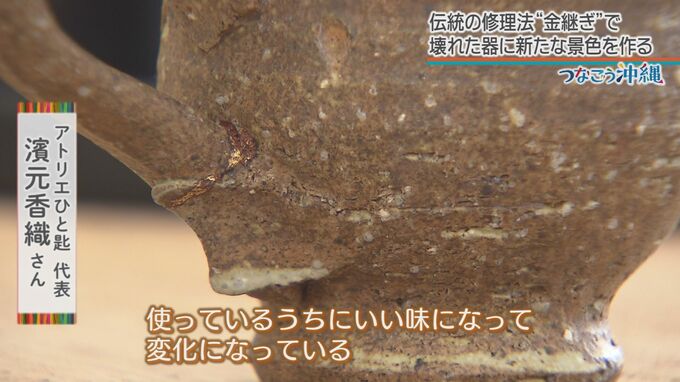

はじめは、妻の香織さんのコップを直すために始めたという金継ぎ。香織さんは濱元さんが最初に手掛けたコップを今でも大切に使っています。

アトリエひと匙 代表 濱元香織さん

「一番最初に金継ぎしてもらったものですね。今でも毎日、毎朝このコップでコーヒーを飲んでいます。金がはがれて、下の漆が見えて来たりしてるんですけど、でもそれもなんか使ってるうちのいい味になって、変化になってて」