岩手山が噴火した際に取るべき行動を学んでもらおうと、盛岡市の中学校で復興防災学習が行われました。

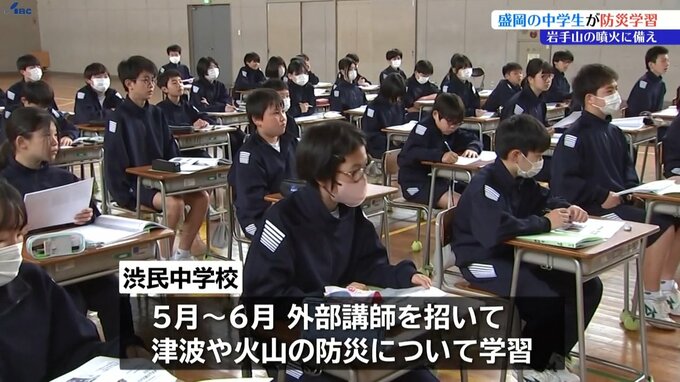

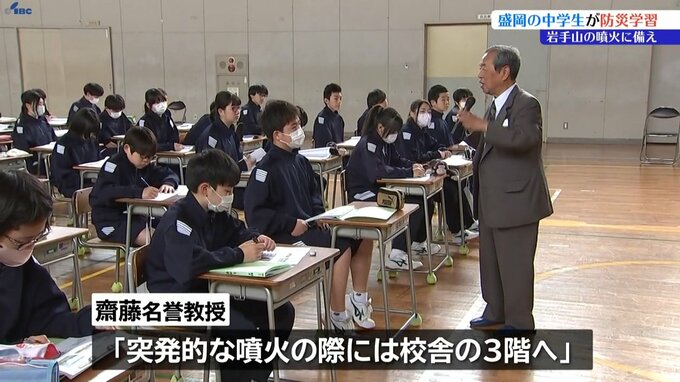

22日は、盛岡市の渋民中学校の1年生50人が岩手大学の齋藤徳美名誉教授から「岩手山の噴火から身を守る」をテーマに話を聞きました。

防災学習に力を入れている渋民中学校では、5月から6月にかけて外部講師を招いて津波や火山の防災について学習する機会を設けています。

(江幡記者リポ)

「冬場に岩手山が噴火した場合、山頂の雪が一気に溶けて発生する融雪型火山泥流が、北上川に沿って渋民中学校にまで到達する恐れが指摘されています。」

(齋藤徳美名誉教授)

「山頂から10キロ近い。噴火により被害を受けることも起こりうるわけです」

岩手山は現在、火口周辺で噴石への警戒が必要とされる噴火警戒レベル2となっています。

齋藤名誉教授は生徒たちに、突発的な噴火の際には校舎の3階に駆け上がるよう伝えました。

(生徒は)

「火山泥流で川が埋め尽くされてしまったり、この中学校も避難区域になるということが一番印象的でした。」

「きょうお母さんに『知ってる』って聞いてみたいです。もし、レベルが上がった時に、お母さんも一緒に逃げて命が助かるようにしたいからです」

(齋藤徳美名誉教授)

「子どもたちからまず家庭へ、そして地域へという風に火山防災のことが広がっていけば一番ありがたいと、私は思っています。」

講演のあとも生徒たちは熱心に質問を重ね、噴火の際に自らの身を守る術を学んでいました。