◇《視覚障害、高校中退…絶望の中で誓った強い思いが支えに…》

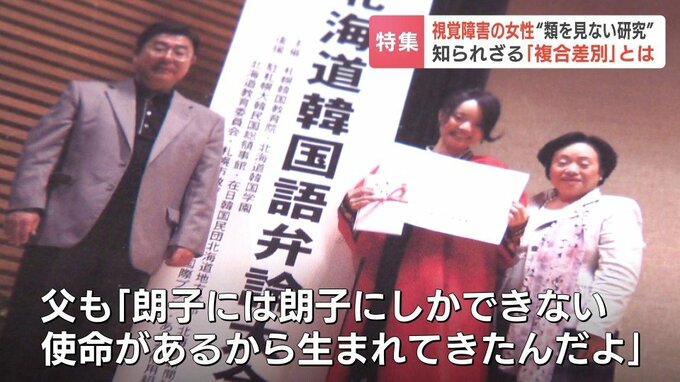

いったい自分に何が起きたのか…。安達さんはパニック状態に陥ります。そんな中、両親にかけられた言葉が、その後の人生を大きく支えたと振り返ります。

安達朗子さん

「母が手を強く握って”大丈夫だよ、絶対に治るよ”と励ましてくれて、父からも"朗子は朗子にしかできない使命があるから生まれてきたんだよ"…と言われて」

重傷を負いながらも、15歳だった安達さんは「絶対に治してみせる」と心に誓いました。そして、事故から3か月後、目に光が戻りました。

ただ、視力をほぼ失ったことで、以前のような高校生活を送ることは困難になり、中退を余儀なくされました。それでも学ぶことを諦めませんでした。

自らの障害に向き合いながら、その後、盲学校で学び直し、短大へ進学。さらに大学院に進み、福祉分野の研究を深める中で『複合差別』というテーマに辿り着きました。

安達朗子さん

「研究を通して、社会に届けるということは、私にできる役割の一つなのかなという風に思って…」

今年3月、大学院を修了し、長い学生生活に一区切りをつけました。今後は、講演活動などに力を入れていきたいと話します。

安達朗子さん

「私はこのとき、絶望の時こそ希望を持ち、諦めなければ、未来は必ずよくなるんだということを確信しました」

逆境に負けず、朗らかに“自分の使命”を全うしようとする、彼女の姿がありました。

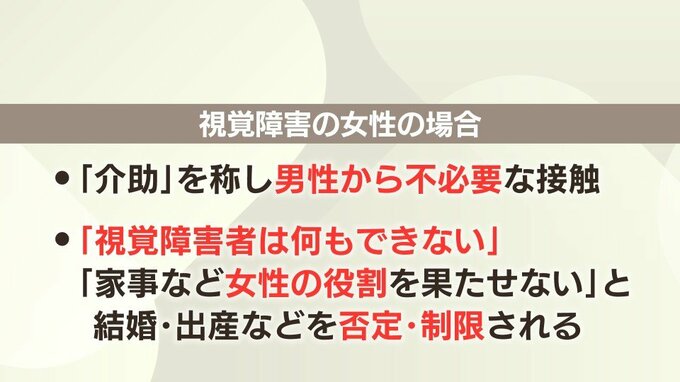

森田絹子キャスター)

改めて『複合差別』についてです。例えば、“視覚障害者は何も出来ない”という前提で、家事や育児など“女性の役割”は果たせないという差別が生まれ、そうした差別を背景に、結婚や出産、恋愛の自由なども狭まっていくといった、複合的な差別が生じていくことと考えられています。

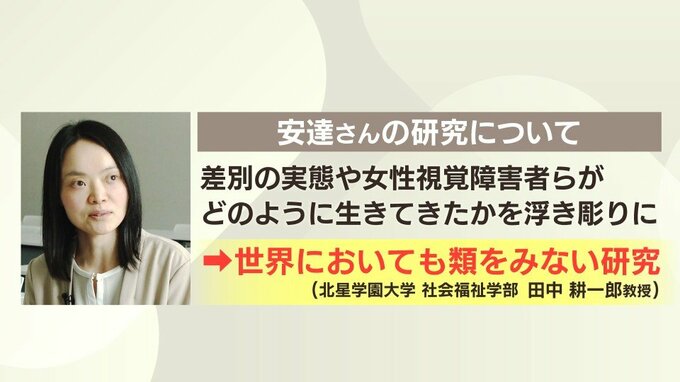

研究を指導した札幌の北星学園大学、田中耕一郎教授は、複数の視覚障害者の人生を探求し、差別の実態や、女性たちがどのように生きてきたかを浮き彫りにしたとして、世界的にもあまり類を見ない研究だとしています。

堀啓知キャスター)

安達朗子さんが取り組んだ『複合差別』の研究から、私たちが普段、気が付いていないことへのヒントが、たくさん見えてくるのではないでしょうか。安達さんは今後も、自分の研究やこれまで辿ってきた人生について、講演などを続けていきたいとのことです。