病気や事故により日常生活の中で、人工呼吸器などの使用が必要となった子ども、「医療的ケア児」をご存知でしょうか。全国では約2万人。岡山・香川にも約460人がいるとされていて、今、その支援体制の充実が求められています。そんな中、岡山大学のプロジェクトチームが、クラウドファンディングを活用し、医療機器の取り扱い方などを紹介する動画の作成を目指しています。

排泄の補助や痰の吸引に「胃ろう」 24時間365日のケースも

「竜ちゃん、おしっこの管入れるからちょっと準備するよ。頑張れ」

1歳の時にかかった病気が原因で、寝たきりとなった野田山竜晴さん、14歳です。

竜晴さんが通うのが、岡山市北区にある医療的ケア児のためのデイサービス「すくすくyell」。40人ほどの利用者が登録していて、それぞれに必要な、排泄の補助や痰の吸引、胃に直接栄養を流し込む「胃ろう」などのケアを受けています。

(野田山理奈さん)

「重症の子たちを見られる施設というのは本当に少なくて、1人でできることというのはもちろん限界があるし、周りの人の手を借りることによって自分も外で仕事ができるようになったりとか、頑張っている姿を見せようとか、そういう風に思って、お母さんもいきいきとして子育てができるのが一番良いんじゃないかなと思います」

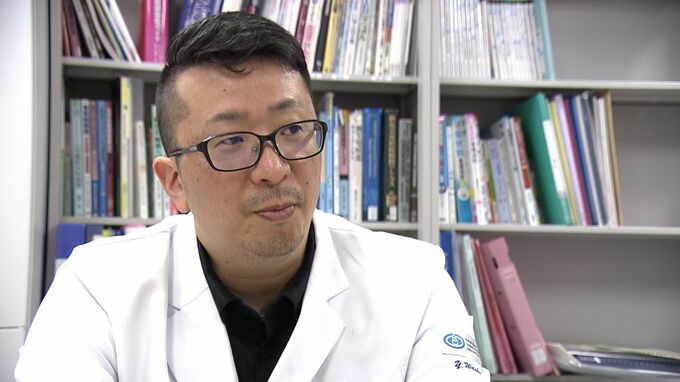

場合によっては、24時間365日態勢での介助が必要となる医療的ケア児。その家族が日常生活を送るためにも、こうした施設の存在は欠かせません。一方で、そこには重大な課題も横たわっていると、長年、医療的ケア児の支援活動を行ってきた岡山大学の鷲尾教授は話します。

(岡山大学 鷲尾洋介教授)

「今までは岡山県内の病院ごとで医療的ケアの手順が違ったりとかしていたんです。なので福祉サービスを利用したいけれど、お子さんを預けたときに自分が普段しているような医療的ケアが受けられないんじゃないかというご家族の不安も常にあったという形です」