瀬戸内海に浮かぶ大久野島(広島・竹原市)には、毎年、多くの観光客が訪れ、「ウサギの島」とも呼ばれる一面をもっています。その島に今、ある異変が起きています。

末川徹 記者

「瀬戸内海の国立公園にも指定されているこの大久野島。宿泊施設の前には広場があって、さっそくウサギたちの姿がありました」

「このように近づいてみても、あまり警戒感を示すことなく、人懐っこいのが特徴なんです。コロナ禍によって、観光客の数が減少したことによってウサギの数は激減したということです」

島のあちこちに出没する野生のウサギ…。コロナ禍前は、およそ900匹がいたとみられますが、今ではその半分以下の400匹ほどまでに減ったといいます。

滋賀から訪れた人

― 「ウサギの島」としても知られているが?

「かわいい。もっとたくさんいると思った。ガイドさんからも(激減の)話は聞きました。会えないかもと思ったが、会えてよかった」

島根から訪れた人

「前は、歩いているだけで寄ってきた感じだったので、5月のときは。だいぶ少ない感じ」

1960年代にもともと人の手で飼われていた数匹が島に放たれ、その後、繁殖したというウサギ…。島を管理する環境省 広島事務所の担当者に現状を聞きました。

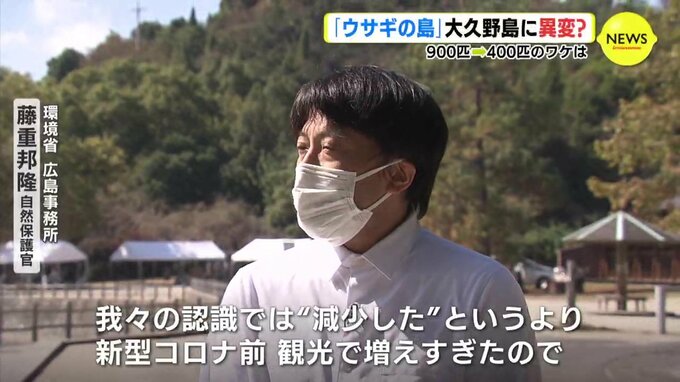

環境省 広島事務所 藤重邦隆 自然保護官

「われわれの認識としては、“減少した” というよりも一時期、新型コロナ前、観光部分で増えすぎたと考えているので、もとの数に戻ってきたのではと考えている」

「(エサで)栄養状態がいいと、子どもがたくさん増えるみたい。人からエサをもらえなくなったから、山に行ったウサギもいるかと思うが、新型コロナの関係でエサが減って、繁殖率が少なくなっている」

そもそもウサギの数が増えすぎると、どんなことが懸念されるのでしょうか…。

藤重邦隆 自然保護官

「ウサギって縄張り意識も強い動物で、増えた当時は、個体群同士のあつれきというか、けんかが起きて、問題もあって…」

余ったエサの影響でゴミが発生したり、ほかの動物が寄ってきたりすることもあるようです。

藤重邦隆 自然保護官

「エサをあげること自体は今、禁止していないが、食べきる量を与える。絶対、触ったり(しない)。かまれる可能性もあるので、節度ある楽しみ方をしたもらえたら」

― 環境省の担当者に話を聞きますと、ウサギの数が異常に増えたのは、コロナ禍前、外国人観光客が急激に増加したことが考えられるのではないかとのことでした。今後もずっときれいな島にしていくためにも、▽エサのゴミをしっかり持ち帰ったり、▽たくさんあげすぎたりしないことが大事だということです。