水俣病の公式確認から明日(5月1日)で69年です。

浅尾慶一郎(あさお・けいいちろう)環境大臣が水俣市に入り、水俣病患者や被害者団体と懇談しましたが、団体側からは健康調査に関する指摘が相次ぎました。

30日夕方に始まった浅尾大臣と水俣病の患者・被害者団体の懇談で、法律に基づいて国が行う健康調査について指摘が出ました。

団体側「被害があるかどうかを調べることが目的ではないのか?」 浅尾大臣「被害を前提に調査をしているわけではない。結果として被害があるということであればそうであるし、ないとなればない」

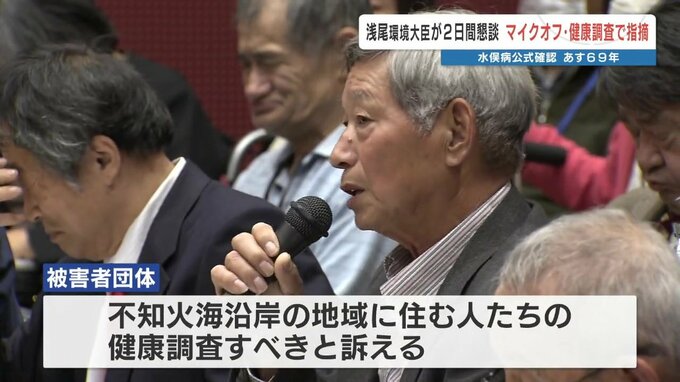

被害者団体は、水俣病の症状を訴える人が、どの地域まで広がっているのか、その範囲の特定を求め、不知火海沿岸の地域に住む人たちの健康調査をすべきと訴えています。

しかし、国は健康調査を「被害があるかどうかを調べるものではない」と位置づけていることが明らかになり、団体側は不満を示しました。

今回、浅尾大臣は水俣病慰霊式の前日である30日から現地入りし、団体などとの懇談に臨みました。環境大臣が2日間にわたり懇談するのは初めてのことです。

その理由は去年(2024年)5月の出来事です。

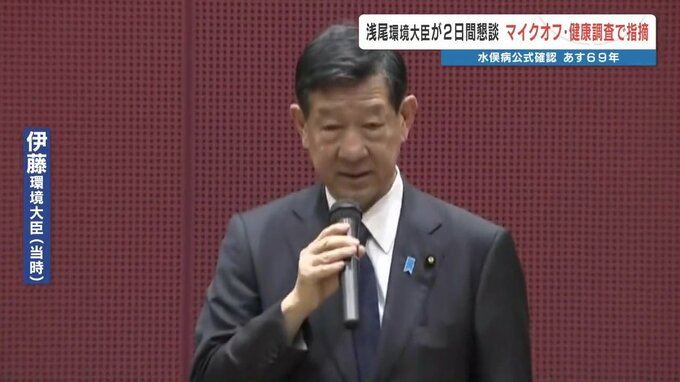

当時の伊藤環境大臣が患者・被害者団体と懇談した際、環境省の職員が団体側の発言中にマイクを切り、話を遮りました。

伊藤環境大臣(2024年当時)「大変申し訳ないと思っています。心からお詫びします」

この問題を受け、去年10月に就任した浅尾大臣は、例年は1日だけの懇談の場を今年は2日間に増やしたのです。

浅尾大臣は30日、水俣病公式確認のきっかけになった1人、小児性患者の田中実子(たなか・じつこ)さんの自宅を訪れ「ご苦労をかけました」と田中さんに声をかけたということです。

「マイクオフ問題」から1年。国は話を聞く姿勢を示したものの、団体側は水俣病問題の解決に向けて進展はないと非難しています。

団体側「反省することもなく被害者団体の提案を聞くだけで水俣病問題は解決していない」

解決していないひとつとして団体側があげたのは健康調査の問題です。

これは2009年に施行された水俣病特別措置法で、国に「調査するように」と求められているものです。この法律には「救済されるべき人ができる限り救われるべき」と明記されています。

2009年から、国がどうやって調査するかその方法を検討し、ようやく調査が始まる段階を迎えました。

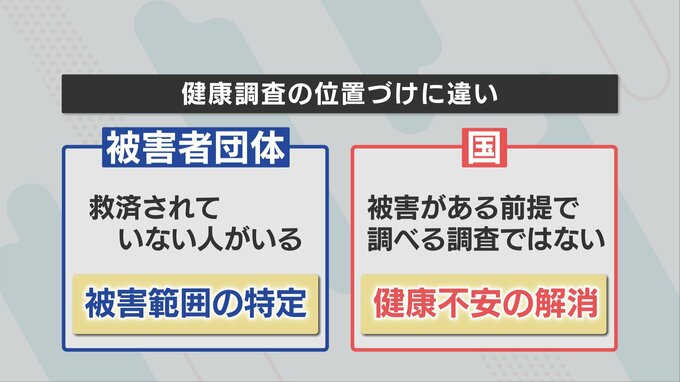

しかし、その調査の位置づけが被害者団体と国で違っています。

被害者団体は、まだ救済されていない人がいる前提で被害がどの地域まで広がっているのか、特定すべきと訴えています。

一方、国、浅尾大臣は被害があるかは調査の結果として、被害がある前提で調べるものではなく、あくまで健康不安の解消が目的だとしています。

水俣市から中継

30日午後6時30分ごろ)私の後方に見えます、水俣病情報センターで懇談は続いています。

浅尾環境大臣と水俣病の患者・被害者団体、6団体との懇談は午後4時半ごろから始まりました。

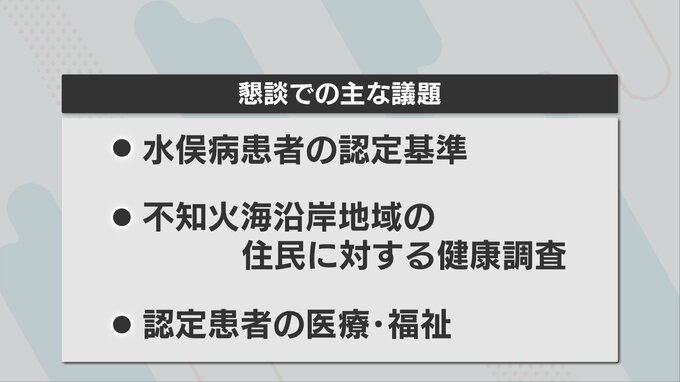

懇談で議題となった主なものは

この中で注目されるのが健康調査についてです。

団体側は特別措置法でこれまで「地域外」とされていた場所で被害者が出たことから「不知火海全域に被害が広がっている」と考えていて

これに対し、水俣病の症状を訴える人が、どの地域まで広がっているのか、その範囲を特定すべきと訴えています。

一方、国は「被害があるという前提としない」という立場です。

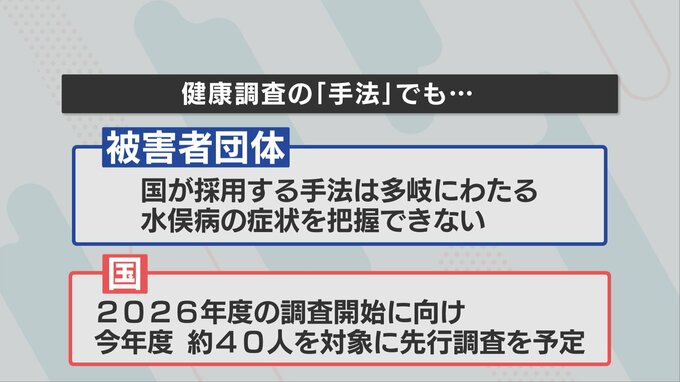

また、団体側からは「国が採用する手法は多岐にわたる水俣病の症状を把握することはできない」などとして、手法自体に反対していますが、国はこの手法で2026年度の調査開始に向け今年度、40人ほどを対象に先行調査をすることにしています。

明日(1日)は慰霊式に大臣も出席します。