南米ボリビアにある“人喰い山”と呼ばれる鉱山。採掘作業の中で多くの労働者の命が失われてきました。現地を訪れると、大人たちに交じって働く子どもの姿もありました。なぜ、この過酷な現場に立っているのでしょうか。

標高4300メートルの過酷な仕事

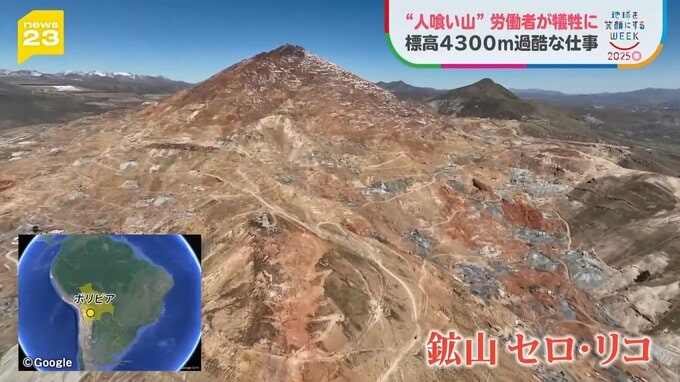

その山は、街のはずれで圧倒的な存在感を放っていました。

南米ボリビアの鉱山「セロ・リコ」。16世紀から銀の鉱山として名を馳せ、銀が枯渇した後も亜鉛などを産出し、世界遺産にも登録されています。

これまで人々に莫大な富をもたらした一方で、落盤事故や有毒ガスで数え切れない犠牲者を出してきたことから、“人喰い山”とも呼ばれています。

記者

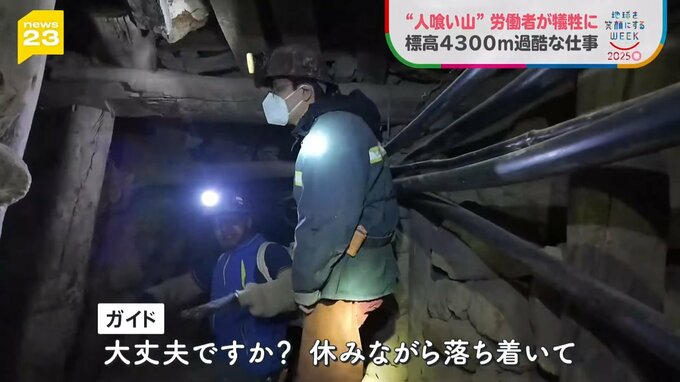

「鉱山の入口は真っ暗ですが、今も現役で使われている坑道です」

狭い坑道が山の奥へとずっと続きます。

記者

「やはり空気が薄いからか、ただ歩いているだけでもゼイゼイしますね」

この辺りの標高は4300メートル。

ガイド

「大丈夫ですか?休みながら落ち着いて」

カメラマン

「息が…ちょっと休憩します」

それでもぼんやりしていては危険です。

前方からは鉱山労働者が押すトロッコがやってきます。もし、ぶつかったらただでは済みません。すべてが自己責任の厳しい世界です。

麓の街「ポトシ」は、かつて世界の銀の60%を供給し、活気に満ちていました。しかし、現在はその採掘量が激減し、ボリビアの中でも“貧しい街”といわれています。

ポトシの住民

「鉱山は“宝くじ”だ。私たちは運を試すために山に行くんだ」