戦国時代、京都から現在の高知県四万十市に移り住んだ公家一条氏。一条氏は国内で大きな力を持った公家でした。その公家が、なぜ高知にやってきたのか?彼らの足跡をたどることのできる企画展が高知県立歴史民俗資料館で開かれています。

鎌倉時代に大きな権力を持っていた公家、一条家と西園寺家。

両家は、西南四国に移り住み、現在の高知の幡多地方に一条家が、愛媛県の南予地方に西園寺家が。それぞれ有力者として戦国時代まで権勢を誇りました。なぜ、大きな権力を持った公家が西南四国に向かったのか?彼らが、当時この地に求めたものとは?

そんな歴史ミステリーあふれる一条家・西園寺家の足跡を辿る企画展が県立歴史民俗資料館で開かれています。展示を企画した歴民館の松田直則副館長は高知の中世考古学を40年以上研究していて県内数多くの遺跡、城郭で発掘調査を行ってきました。

(岡本采子アナウンサー)

「一条家と西園寺家はどういった公家だったのでしょうか?」

(県立歴史民俗資料館 松田直則 副館長)

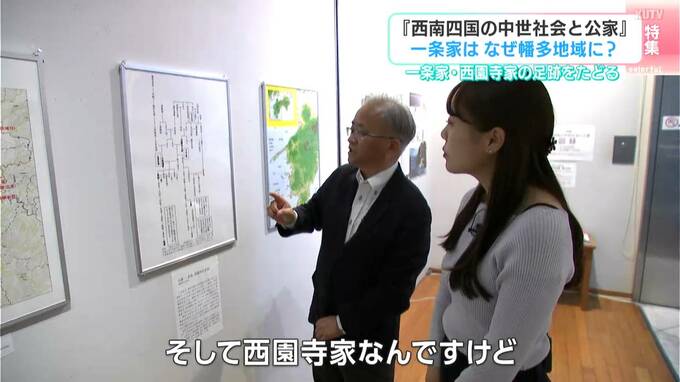

「一条家は元は九条家。九条道家氏は京都の東福寺をたてるほどの力を持った公家。その四男実経が一条家を継いだ。その子孫が後に土佐に下向する教房。そして西園寺家なんですけど、西園寺公経が鎌倉時代非常に力を持った公家だということがわかってきた。どれだけすごかったかというと平清盛をしのぐ力を持っていたと言われています。この方がどうしても伊予(愛媛)の宇和荘を欲しかった」

伊予へと移った西園寺氏は、現在の愛媛県西予市にある松葉城を居城にしました。

(県立歴史民俗資料館 松田直則 副館長)

「松葉城から拾われたもの中国の青磁の製品が出てまして、青磁の製品がたくさん出てくること自体もですね、非常に西園寺氏が力を持ってて貿易にも関与してたことがわかってくる。なかでもこれは風炉という茶道具。戦乱の時期でも優雅なひとときもあったということですね」

(岡本采子アナウンサー)

「当時はお茶をたしなんで生活をしたり、あとは海外とのやり取りもあったということですか」

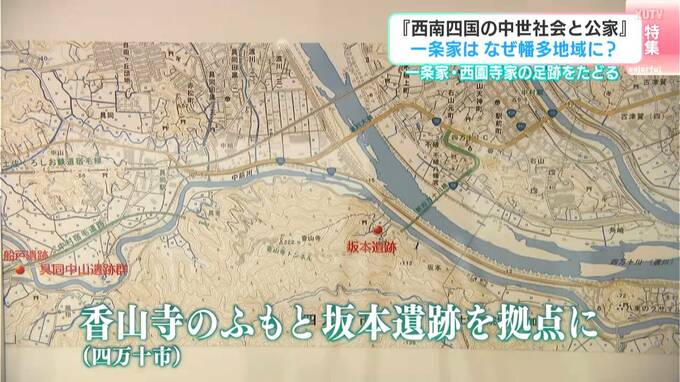

一方、土佐に移った一条教房はまず、四万十市の香山寺のふもとにある坂本遺跡を拠点にしたと言われていて、それらを示す史料を松田副館長が発掘しています。

(岡本采子アナウンサー)

「一条氏が土佐に来て、いちばん最初に住んだ場所」

(県立歴史民俗資料館 松田直則 副館長)

「建物の屋根に瓦をふいている。瓦は持ってきたんじゃなくてこの場所で瓦窯を作ってそこで焼いたものをふいている。瓦窯を工人を呼んで作るだけの力をもっていたのは、やはり一条氏四国の中では中世寺院、建物に瓦をふいているのはこの場所だけなんですね。だからそれだけ一条氏の力っていうのはすごかったのかなと思ってます」

一条教房は、四万十川や中筋川をうまく使って土佐の上質な材木を京に送るなど、貿易の重要拠点にして幡多地方を治める基盤にしていきました。その勢力は着々と広がっていきます。

(県立歴史民俗資料館 松田直則 副館長)

「土佐清水市の加久見というところにある加久見氏という人がいた遺跡。今でも中世的な景観が残ってる。この遺物を見ても、かなり有力な方がこの場所にいたことが分かる。加久見氏というのは、実は一条教房の奥さんの出たところ加久見氏の姻戚関係も含めて、徐々に有力な国衆(地元の有力者)を傘下において一条氏は力を伸ばしていった」

太平洋に面する土佐清水市もおさえた一条氏。海外との貿易も行うなど幡多地方を様々なものが流通する要衝へと発展させました。

(県立歴史民俗資料館 松田直則 副館長)

「こちらは仏飯器。ここで注目されるのは、外面に天文年間とか堺とかですね銘が刻まれていることで、これから何が読み取れるかというと堺(大阪)の商人が、金剛福寺(土佐清水市)と頻繁に往来してたことがわかる。やはり土佐清水市から堺商人が東南アジアの方へ行っている。やっぱりそれは一条氏に庇護されているんじゃないかとそういうことも読み取れる製品である」

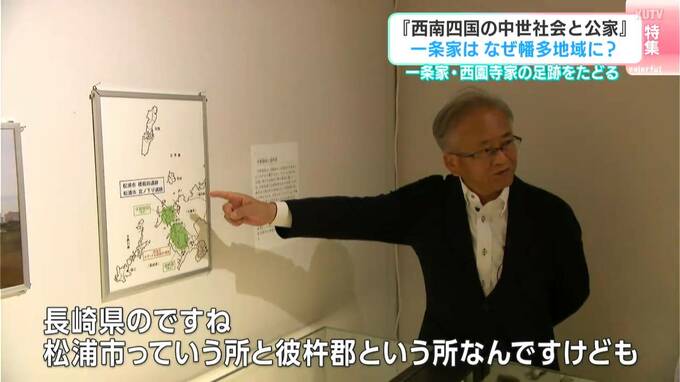

一条氏、西園寺氏が西南四国に求めたものとは?松田副館長は九州のある場所に答えがあると言います。

(県立歴史民俗資料館 松田直則 副館長)

「長崎県のですね、松浦市っていうところと彼杵郡ところなんですけども。実は松浦市を西園寺家がおさえてるんですね。彼杵郡は九条(一条)家がおさえているということです。長崎県の大事なところを西園寺と九条(一条)がおさえてるってことは西南四国とよく似てるんですね。なぜかっていうことなんですけども、東アジアを見てた。東アジア見据えて重要拠点をおさえていた」

(岡本采子アナウンサー)

「この企画展で幡多地方と一条氏の関係もわかりましたし、幡多地方の魅力も伝わってきました」

(県立歴史民俗資料館 松田直則 副館長)

「この企画展を見ていただいて、四万十市にも行っていただきたいし、四万十川・中筋川そういう景観を見て当時の様子思い浮かべてほしいなと思います」

これまでの公家のイメージを一新させるような展示の数々。たっぷりと時間のあるゴールデンウイークに彼らの足跡をじっくりと辿ってみてはいかがでしょうか。