2000棟以上の建物が被災した大分県中部地震から21日で50年。県内では4月18日に局地的な地震が相次ぎましたが、あらためて地震への備えが求められています。

4月18日、別府市を震源とする地震が相次ぎました。震度1以上の地震があわせて12回観測され、最大震度は3。ただ、体に感じない地震は今も続いています。

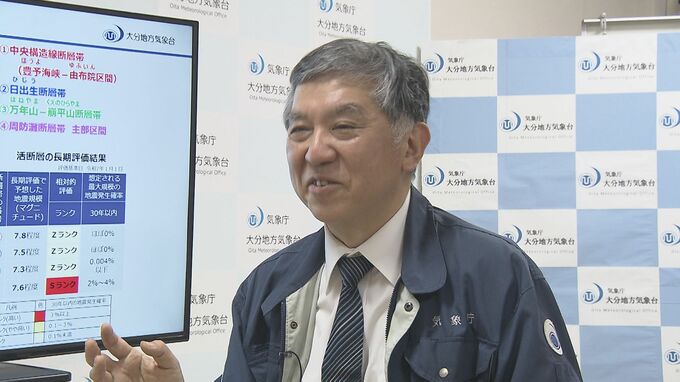

(大分地方気象台・高浜聡 南海トラフ地震防災官)「体に感じないような地震は起きている。あくまで相対的なものであって何か気をつけないといけなくなるような活動ではない。当初のような活動はおさまっている」

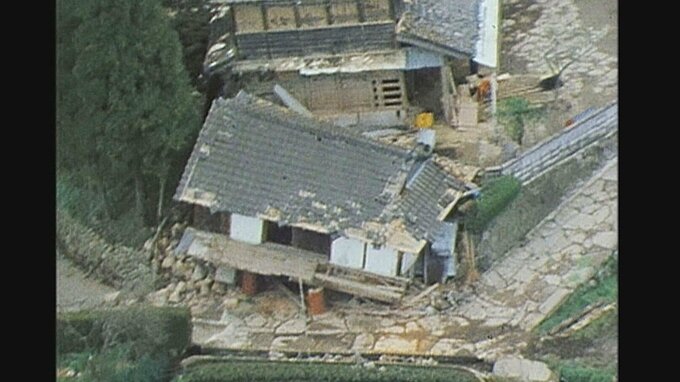

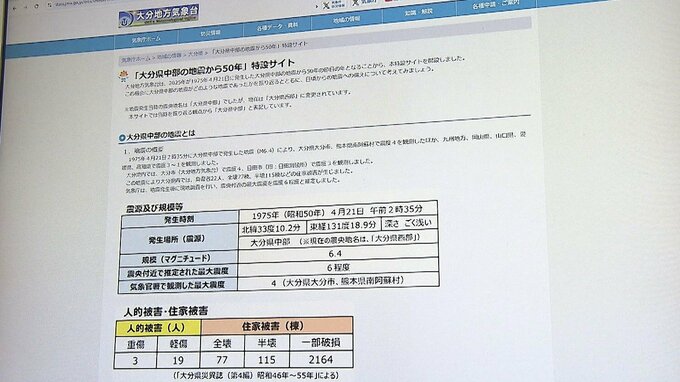

そして、50年前の4月21日にマグニチュード6.4の大分県中部地震が発生。当時、九州では戦後最大級の地震で負傷者は22人、建物被害は2000棟以上にのぼりました。

半世紀前の教訓を後世に伝えようと大分地方気象台は3月末から特設サイトを設けて、被害の状況を振り返るとともに、地震への備えを呼びかけています。

(高浜聡 南海トラフ地震防災官)「大分県中部地震もそうだが、浅い地震は揺れを感じてから大きな揺れが来るまでの間がすごく短い。安全な場所へ退避する時間がありません。身の安全を守るために日頃から家具の固定等で家の中に安全なスペースを十分確保してもらいたい」

県内でも被害が想定されている南海トラフ地震の発生確率は今後30年以内に80%程度となっています。この機会に地震への備えを改めて確認することが必要となっています。