宮崎県内で初めて、野生のイノシシへの感染が確認された家畜伝染病の豚熱について、専門家は、県内にウイルスが侵入した経路について人的な要因が考えられるとして、感染対策への協力を呼びかけています。

今月9日、都城市の用水路で野生のイノシシが死んでいるのが見つかり、国の機関などの検査で豚熱への感染が確認されました。

県内で豚熱が確認されたことを受け、養豚関係者らは…

(みやざき養豚生産者協議会 長友浩人会長)

「基本、殺処分しないように、今、精一杯努力しようというのが、まず念頭にあるのですが、最悪のことも考えた上で、行政の方としっかり進めたいと思っております」

(JAみやざき 牛谷雄一家畜衛生対策監)

「農家さんがしっかりと防疫徹底をしていただく、あと、県民の皆さんがしっかりとそのところを理解していただくというのも大事と思います」

(都城市畜産課 西畑雄一課長)

「ふるさと納税や市町村別の産出額でも日本一という地域ですので、もし、農場で出た場合の風評被害や二次被害も心配されるので、絶対に出さないというところを県など関係機関と協力しながら頑張っていきたい」

豚熱は、2018年以降全国で猛威を振るい、農場では24都県で発生を確認。

また、野生のイノシシへの感染も全国で確認され、九州ではこれまで、佐賀県と長崎県だけで確認されていましたが、今回初めて県内でも判明しました。

宮崎にウイルスが侵入した経路について、専門家は、人的な要因が可能性として考えられると話します。

(北海道大学大学院獣医学研究院 迫田義博教授)

「例えば、汚染された山の中に入って、その登山靴がウイルスに汚染して、養豚場やそのそばでその靴を履いてしまえば、ウイルスがジャンプすることになる。イノシシが走ってウイルスを広げるスピードよりも、明らかに速いウイルスの飛び火が起きているということについては、人的な要因が一番疑われるところではないかと思う」

迫田教授は、すでに感染が広がっているという前提で、対策することが重要だと訴えます。

(北海道大学大学院獣医学研究院 迫田義博教授)

「(2018年以降)イノシシ由来のウイルスを養豚場がもらって感染して養豚場で発生しているのが現状。広い地域で高い意識でこの衛生対策を改善していって、イノシシの間での流行を食い止めると同時に、養豚場で発生させない、その衛生対策の徹底が、今、生産者の方に望まれているところ」

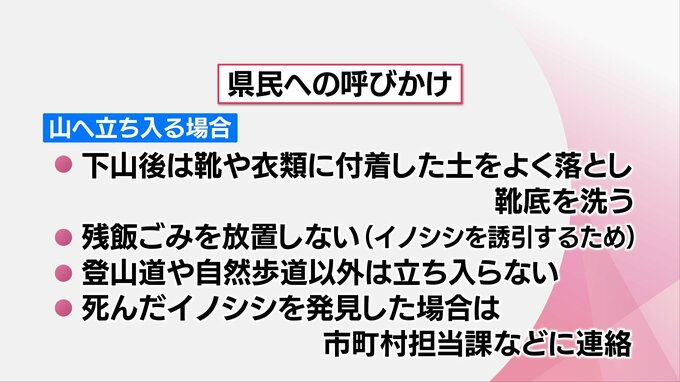

県は、山に立ち入る人たちに対し、このようなことを呼びかけています。

●下山後はくつや衣類に付着した土をよく落とし、靴底を洗う

●残飯ごみを放置しない

●登山やキャンプで山林へ入る際は、登山道や自然歩道以外に立ち入らない

●死んだイノシシを発見した場合は、市町村担当課などに連絡する

また、県は、今後行う野生イノシシへの経口ワクチン散布の方法などを検討中だとしています。