■チラシに書かれた「電話de 詐欺」

「明日は年金の日です。この日は、お金をよこせとか、変な電話が多いので気をつけてください」

10月13日(木)正午前のJR津田沼駅前。世代を問わず、多くの人が行き交うこの場所で、千葉県警の警察官や地域のボランティア、千葉県のマスコットキャラクター・チーバ君らが集まり、あるチラシを配っていた。

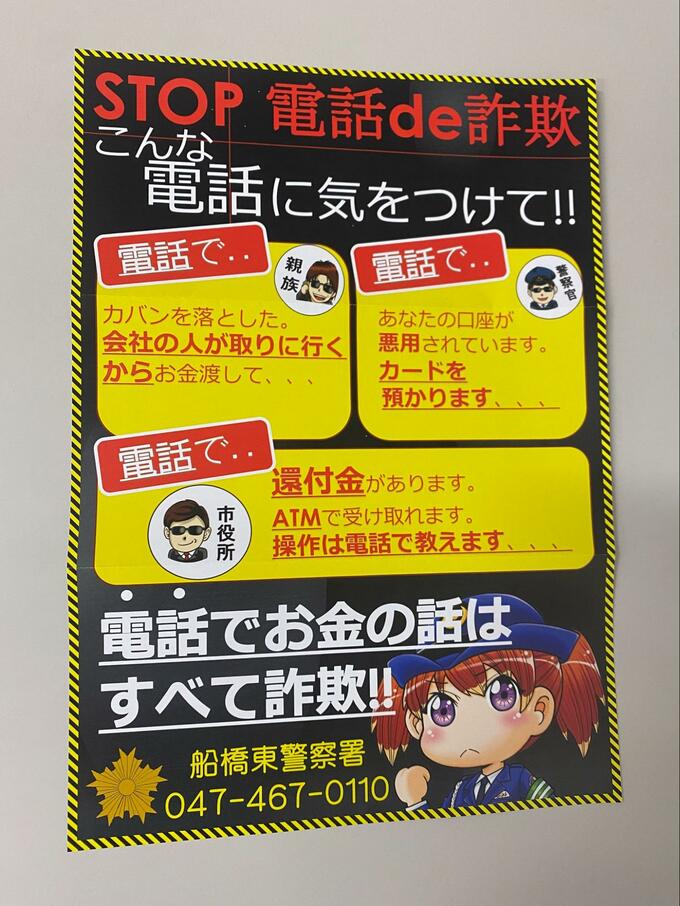

そのチラシに、赤い文字で強調するように書かれていたのは「STOP 電話de 詐欺」の文字。これは、チラシを配っていた千葉県警の船橋東警察署がオリジナルで作成したもので、「電話でお金の話はすべて詐欺!!」という文字とともに、気をつけるべき電話の具体的な事例が載っている。

それにしても「電話de詐欺」、アルファベットが入っているが何と読むのだろうか。フランス語ならば「電話ドゥ詐欺」?洒落た字面に見えるものの、市民に注意を呼びかけるならば「詐欺電話」や「うそ電話」といった名前も考えられるが、なぜ「電話de詐欺」と名付けたのだろうか?

■全国でオンリーワン 「電話de詐欺」事件の発生

千葉県警によると「電話de 詐欺」とは、一般的によく聞く名前で言えば、特殊詐欺のこと。犯人が、電話を使って家族や市役所の職員をかたり、現金やキャッシュカードをだましとるなどといった犯罪だ。実は「電話de詐欺」と呼んでいるのは全国でも千葉県のみ。

千葉県警が、報道機関に事件の発生を知らせる広報用の資料にも「電話de詐欺」と記載されている。2022年7月に千葉県警担当に着任した私だが、最初「電話de詐欺」という言葉にピンとこなかったのは正直な話だ。

■3万9000件から選ばれた「電話de詐欺」

実はこの名前、公募によって決まったものだという。

千葉県警の生活安全総務課によると、公募は2015年5月から6月にかけて県民に向けて行われた。当時、「振り込め詐欺」という名前が一般的であったが、振り込みだけでなく手口が変わってきたことや、県民の防犯意識を高める狙いもあり、学校やホームページなどで広く募集を呼びかけた。重複したものも含めて3万9023件の名前が集まり、最終的には千葉県警本部長と当時の森田健作千葉県知事によって決められ、お披露目会も行われていた。ちなみに読みは、「電話デ詐欺」だという。

なぜ、「電話で詐欺」でなく「電話de詐欺」なのか。

担当者によると、deは、やはりフランス語から来ていて、英語のofのように使われる。つまり詐欺の電話という意味になり、フランス語の意味でも日本語で『電話デ詐欺』と読んだときにも意味が当てはまる、と審査の過程で判断されたという。さらに、アルファベットが使われることで、インパクトがあるというのも、理由の一つだそうだ。

ちなみに、公募で集まった他の案にはこんなものがあったそうだ。

・つけ込み詐欺 ・うそ電話詐欺 ・ニセ電話詐欺 ・なりすまし詐欺

・うそつき詐欺 ・助けて詐欺 ・だまし詐欺

■被害件数は全国第4位

あらゆる世代に関心を持ってもらいたい、そんな思いから名付けられた「電話de詐欺」。

それもそのはず、千葉県は全国でみても被害件数が多いのだ。

警察庁のHPによると、2021年1月から12月までの全国における特殊詐欺の被害件数のうち千葉は、東京、大阪、神奈川に次いで第4位となっている。また、千葉県警によると県内の認知件数は2022年9月末時点で1024件と、前年より被害総額は約8000万円増え、認知件数も215件増加した。数千万円だましとられる被害も相次いでいる。

9月には、千葉県・柏市の93歳の男性のもとに、息子をかたる男から「袋を電車に置き忘れた」「袋に入っている書類は契約書類で、今日は仕事の契約日のため2000万円が必要」などと電話があった。電話の相手が息子だと信じた男性は、あわせて3500万円をだましとられた。

また、君津市でも、84歳の女性が2000万円をだましとられている。こちらも、孫をかたる男から電話で金銭の要求があった。