「南海トラフ巨大地震」の新たな被害想定が公表され、県内では最大で80人が死亡し、3100戸が全壊・焼失するという試算が示されました。

地震や津波、経済の専門家などでつくる内閣府のワーキンググループが31日に公表した、「南海トラフ巨大地震」の新たな被害想定。

建物の耐震化や人口動態など、社会の変化を踏まえた試算で、全国の死者は最大で29万8000人、全壊・焼失する建物は235万棟に上るとしています。

県内の最大震度も見直され、天龍村と泰阜村は震度6弱から6強に、塩尻市は5強から6弱へと変更。

建物の倒壊や斜面の崩落などで最大でおよそ80人が死亡し、揺れや液状化などによる全壊・焼失する建物は、あわせて3100棟と試算され、以前より被害の想定が大きくなりました。

松本大学地域防災科学研究所 入江さやか教授:「沿岸部に目がいきがちですが、長野県にも南部を中心に34の市町村が防災対策推進地域、震度6弱以上の揺れに見舞われる可能性がある」

ワーキンググループに所属する松本大学の入江さやか教授は、去年11月、諏訪市や飯田市など県内6つの市で意識調査を行い、3月に学会で発表しました。

「自分が住んでいる市でも被害が出ると思った」と回答した人の割合は半数以上で、去年8月に南海トラフの臨時情報が出た際も、「水や食料の備蓄を確認した」「ガソリンを満タンにした」などの防災行動を取った人の割合が全国調査より高めに出ました。

入江教授:「一定の危機感を持っているんだと、これは私はいい意味での予想外の結果でした」

国の調査では、県内の農業集落で孤立する可能性のある地域は全国最多の1150か所余り。食料や石油など生活に必要な物資が届かなくなり、災害関連死の危険性も高まります。

対策として必要なことは?

入江教授:「避難所の環境を改善していくということが非常に大きな課題になっています。地域にある企業をはじめとした事業者、ありとあらゆる人や組織が総力を挙げて臨まないといけない」

このほか、被災地の状況を伝える衛星電話などの連絡手段を確保することや、行政だけでなく個々人の備えも重要になるということです。

注目の記事

気象庁「冬らしい冬」発言には“油断禁物”のメッセージ? 年末年始の天気どうなる【Nスタ解説】

「それならお前を殺す」中3の息子(15)は少年4人から暴行を受け命を奪われた 角材で殴られ、コンクリートの塊を投げつけられ「頭がでこぼこにへこんでた」【少年集団暴行事件・第1話/全4回】

全国初「学長のおごり自販機」高知大学に設置 費用は学長の“自腹”で「あること」をすれば飲み物が無料に

残る唯一の系統《北海道犬》5匹の子犬誕生 年間繁殖数は約7000匹⇒100匹 飼育を続けて半世紀…血統を守ろうと奮闘する80歳男性

「手相が変わる」ってホント? 運勢をみるだけじゃない!手相が示す健康状態と生活のクセ「医学」と「占い」それぞれの解釈

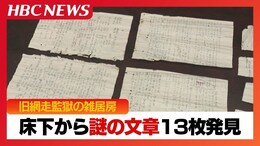

【旧網走監獄】雑居房の床下から謎の文章13枚が見つかる 服役囚が隠した理由と文章の中身…半世紀以上の時を経て明らかに、記述から探るリアルミステリー

「ぼっち、きもい」と「妄想」…惨劇はなぜ起きたのか①【長野・中野市4人殺害事件】死刑判決の青木政憲被告(34)「黙秘」11日間にわたった裁判を振り返る【取材班傍聴記①】

「母さんを撃ってくれ」…惨劇はなぜ起きたのか②【長野・中野市4人殺害事件】死刑判決の青木政憲被告(34)「黙秘」11日間にわたった裁判を振り返る【取材班傍聴記②】

「いじめで自殺も考えた…」肌の色や見た目の違いに対し同級生からつらい言葉 タレント副島淳さんに聞くいじめ問題「逃げてもいいから生き続けて」

「子どもの数が増えて…」人口が増え続ける村…40年で人口が何と1.6倍に!給食センター新たに建設、保育園増改築…それにしてもナゼ増えている…?取材して分かった納得の理由