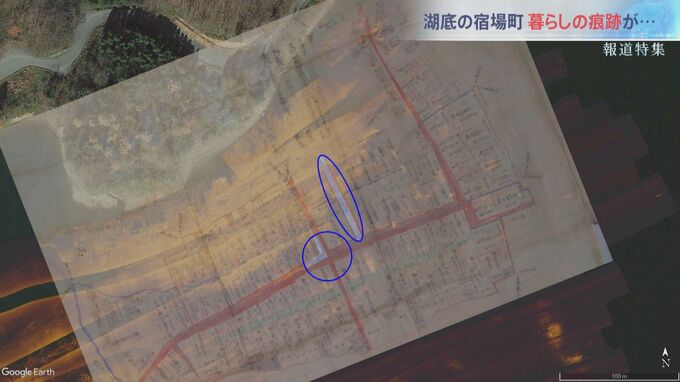

■調査結果のデータと古い地図を重ね合わせてみると…

翌日、調査班には新たな顔があった。海洋研究開発機構の谷川亘主任研究員だ。

海洋研究開発機構 谷川亘 主任研究員

「様々な視点から総合的なデータを合わせて、この桧原宿跡の過去の街並みを再現していければいいなと」

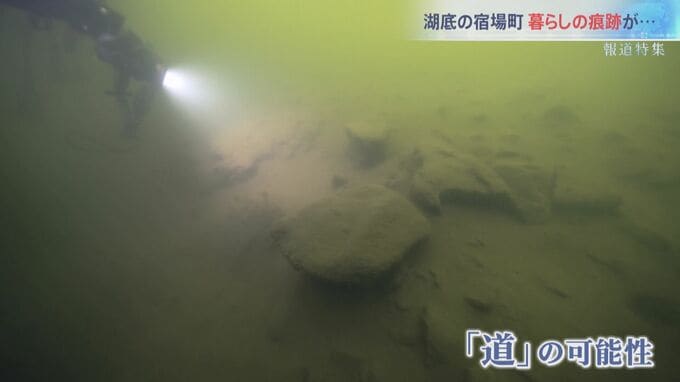

この日、木村たちが調査したのは水没鳥居の南東付近。ここには神社の参道にあったような大きな切り株が。そして、石が散乱しているように見える場所。周囲より盛り上がっていて、道だった可能性があるという。

何度かの潜水調査を終えた木村たちは“ある資料”を見ながら手ごたえを感じていた。

東海大学 木村淳 准教授

「この際が見えるのはいいね」

木村たちが見ていたのは、音響装置を使って湖底の状況を表したもの。木村たちは潜水調査で、L字の石垣、そして盛り上がった道のようなものを確認していた。

水没の20年前に作られた地図を重ねてみると街道と参道の交わる付近、そして道だった場所と合致した。このことから、この古い地図が桧原宿の様子をある程度正確に記していたことがわかった。地図上で最も大きな建物がある付近などでも音響装置の反応が出ていて、今後の調査でさらに建物の遺構などを発見できる可能性が高まった。

■湖底の堆積物採取 結果から何がわかるのか

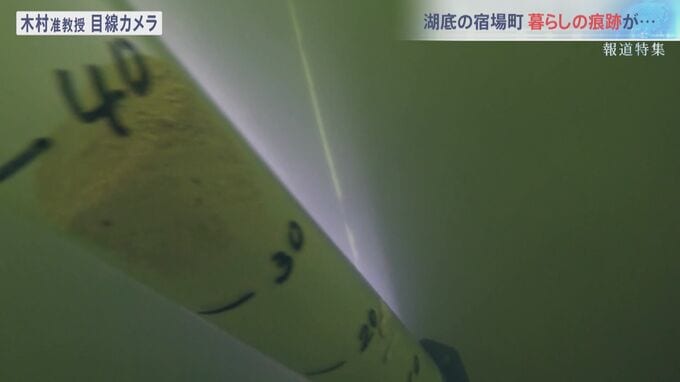

調査終盤。木村は湖底に着くとパイプをさしてハンマーで叩き始めた。引き抜いたパイプには大量の土砂が。磐梯山の噴火や水没など、災害の痕跡を調べるため湖底の堆積物を採取したのだ。

海洋研究開発機構 谷川亘 主任研究員

「めちゃめちゃうまくいった。ほぼフルで採れてるので素晴らしい。いくつかの層が見える感じはある」

東海大学 木村淳 准教授

「土器片が入っていた。陶器と言う言い方が正確かもしれない」

木村たちが湖底から採取した、堆積物のサンプル。研究グループのリーダー・谷川が持ち帰って分析したところ、土器片が混入していたことが分かったという。すり鉢の様な形状をしていて、近世以降のものだとみられている。

東海大学 木村淳 准教授

「災害の混乱で割れてしまったのか、想像は色々できる。採取した点数はそれほど多くないんですけど、そこに陶器(土器片)と考えられるものが混ざってくる。宿場町が湖面の下にタイムカプセルのように沈んでいるということがサンプルを取った結果からもわかってくるのでは」