■“水中遺跡研究の最前線” 長崎には「元寇」当時の水中遺跡が

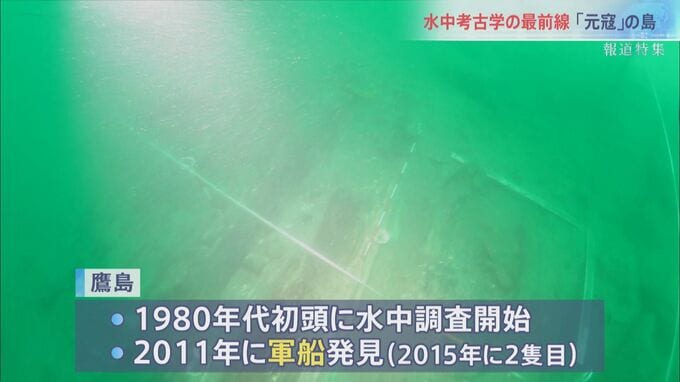

水中考古学者、木村にとって“原点の地”、九州の長崎県・鷹島。約750年前の鎌倉時代に起きた「元寇」の最後の激戦地とされ、約4000隻の元の軍船が沈んだと伝えられてきた。

1980年代初頭に水中調査が開始され、2011年には初めて軍船を発見。これまで絵巻物の世界などでしか語られていなかった、炸裂弾「てつはう」が実際に海底から見つかるなど、「元寇」の実態を明らかにしてきた。

島の埋蔵文化財センターには、海底から引き揚げられた船の部品などが数多く並ぶ。水中から発掘された史料は保存処理に数年かかる場合もあり、専門的な設備や職員が必要となる。

ーーめずらしい設備?

東海大学 木村淳 准教授

「国内で水中遺跡に付随してあるというのはここだけ。まさに水中遺跡研究の最前線」

木村も水中考古学者を志していた大学生のとき、初めて鷹島での調査に参加した。

東海大学 木村淳 准教授

「私もこれを海底で見たが、当時興奮したことを覚えている。こういったものを使って(元軍が)攻めてきたのかと。直接、発掘しながら触ったりすると実感できた」

日本には約47万件の「遺跡」があるとされるが、そのうち水中遺跡は400件ほどにすぎない。調査や保護への理解が十分とは言い難いが、木村にとって水中考古学とは…

東海大学 木村淳 准教授

「地味な作業です。発見して、物が出てくるときの喜びはやっぱり非常に大きい。水中の遺跡も陸上と同じように色々なことが分かる。そういったことが一歩、一歩、一般の人にも知られていくような状況が生まれれば、研究者としては一番嬉しい」

■調査2日目 水中で整然と並ぶ石垣を発見

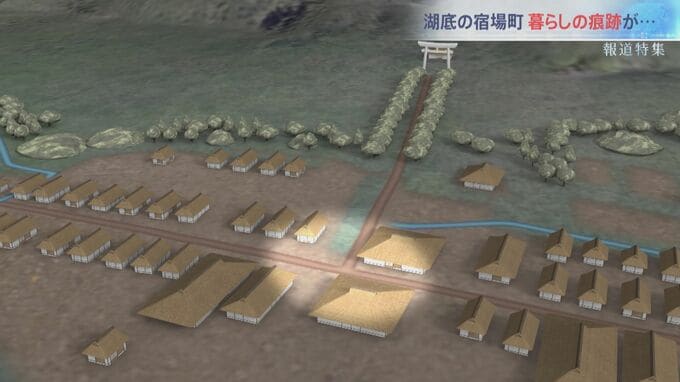

桧原湖での調査2日目。木村たちはボートで沖合へ。実は桧原湖には湖畔の鳥居以外にもう1つ水没した鳥居がある。湖が渇水したときにだけ現れ「幻の鳥居」とも呼ばれる水没鳥居。

木村たちはその水没鳥居を起点に沖合を調査することにしたのだ。問題は水没鳥居を発見できるかどうかだが…

水中考古学チーム

「あれだ!」

私たちの潜水班も湖へ。そこには水中で神秘的にそびえる鳥居が。数十年前に再建されたという、この水没鳥居の位置は岸から約70メートル。

木村が湖底をライトで照らし調査を開始した。すると、大きな石が積み重なる場所が。

この石積みがあったのは、水没鳥居から南に15メートルの場所だ。穴のようなものがあるのも分かる。木村によると、かつてこの石積みを基礎部分として、鳥居が建っていた可能性もあるという。

そしてこの日の午後、さらに大きな構造物が発見された。水没鳥居から南に約50メートル。先ほどとは違い、大きな石が整然と並ぶ石垣だ。くぼんでいるような場所もある。かなり大規模なものだが、一体何なのか。

東海大学 木村淳 准教授

「(石垣が)列になってるんですよね。L字のコーナーみたいになっている。だからそこが、旧参道の入口くらいなのかと」

同じ会津地方にある江戸時代の宿場、大内宿。建物の軒下には石が整然と並んでいる。基礎部分にも石材が。

桧原湖の石積みもこのようなものの痕跡なのだろうか。私たちは結論を急いでしまうが…

東海大学 木村淳 准教授

「僕らはしっかり観察して、把握して、じゃあ全体をやりましょうという話になる。まだ昨日の今日ですから」