健康寿命を考える

毎年3月第2木曜日は『世界腎臓病デー』。今年は3月13日です。

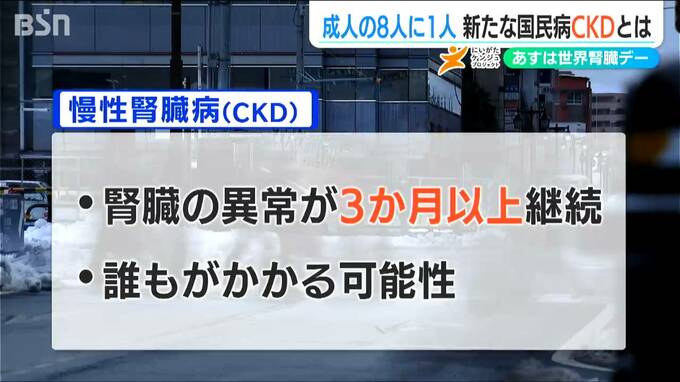

「新たな国民病」とも呼ばれる慢性腎臓病=CKDについて考えます。

慢性腎臓病=CKDとは腎臓の異常が3か月以上続く状態で、誰もがかかる可能性のある病気です。

【新潟大学 医学部 曽根博仁 教授】「タンパク尿が出たり、老廃物を排泄する腎機能が低下する。これが怖いのは、ずっと進行していくと最終的に透析(が必要)になってしまう」

国内ではおよそ1500万人、成人のおよそ8人に1人がCKD患者とされています。

新潟大学の曽根博仁 教授によりますと、初期症状がないのが特徴で、むくみや夜間尿といった症状を自覚する頃には、病気がかなり進行しているという場合もあります。そして、最終的には透析が必要になったり、心筋梗塞や心不全、脳卒中のリスクが高まったりするそうです。

実は、腎機能の低下により透析を受ける人の数はこの20年で1.5倍ほどに増えています。

【新潟大学 曽根博仁 教授】「(透析は)本人の負担も非常に大きいし、医療費も高くて、透析の患者が減ることは医療財政にとって助かることで、これは世界共通」

CKDは糖尿病や高血圧などが原因の1つで、“新たな国民病”として注目されています。

CKDも糖尿病も、遺伝などで発症するケースがありますが、生活習慣を見直すことで原因を減らすことができると曽根教授は話します。

【新潟大学 医学部 曽根博仁 教授】「遺伝的なものにプラス生活習慣、変えられる部分も結構大きい」

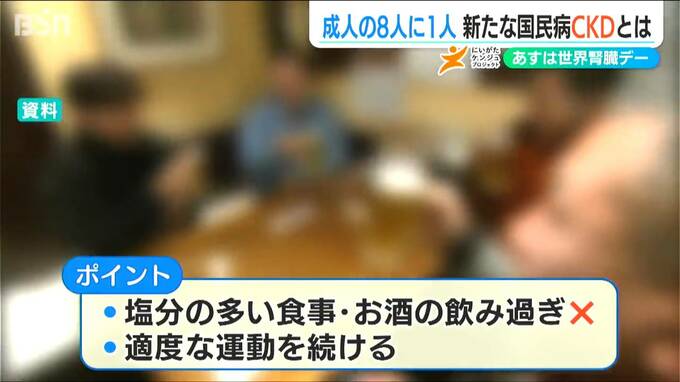

具体的には、塩分の多い食事やお酒の飲みすぎを控えたり、適度な運動を続けたりすることが大切です。他の生活習慣病と予防法は同じですね。

【新潟大学 医学部 曽根博仁 教授】「糖尿病や高血圧が腎臓病の原因になることもあるので、全部一斉によくなるというのは、その方の健康寿命を延ばす観点からはインパクトが大きい」

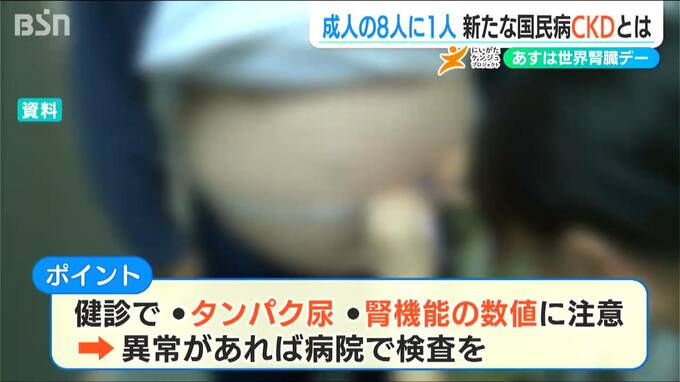

そして、同じく重要なのが早期発見。初期症状はないため、年に1度の健康診断でタンパク尿が出ていないか、腎機能の数値は正常かに注意し、もし異常があった場合は後回しにせず、病院で詳しい検査を受けるようにしましょう。

【新潟大学 医学部 曽根博仁 教授】「初期の段階で見つけて(病院に)来てもらえれば、(透析が必要になるまでの)期間を大幅に延ばすことができる。例えば、たとえ透析になるとしても、それが何十年も後であれば、その人の寿命のほうが早く来るので結果的にその人は一生透析をせずに済む」