「ビデオテープ2025年問題」第四弾。2011年の東日本大震災、原発事故で甚大な被害を受けた福島にも、「未来のために残したい」と奮闘する人がいました。

震災で激減した福島の“遺産”

「ご苦労様でした、どうぞお入りください」

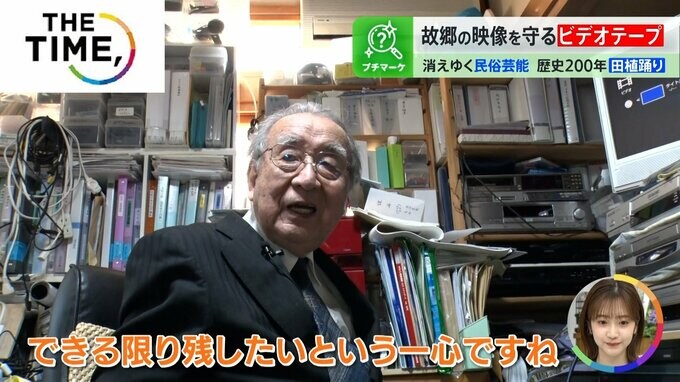

福島県二本松市の自宅に迎え入れてくれたのは、懸田弘訓(かけた・ひろのり)さん、87歳。「民俗芸能を継承するふくしまの会」の理事長を務めています。

福島には、かつて1200もの祭礼・行事・踊りなどが存在したといいますが、現在は600あまりに激減。その大きな理由が、2011年3月11日に発生した東日本大震災です。

懸田さん(87):

「津波の被害で、調べたら60の集落が全部流されちゃったんですよ。その直後に今度は原発事故で当然住めなくなりましたから、民俗芸能は継承できなくなったんですね。でも、そう簡単にやめました、なくなりましたってわけにはいかない。福島県の色々な歴史と同じで、どうしても残さなきゃならない遺産なんですよね」

民俗芸能を継承するふくしまの会では、福島の民俗芸能の調査や保護、支援活動を行っていますが、「貴重な映像資料のデジタル化」は重要な任務の1つ。

というのも、デッキの販売終了から8年が経過し修理も困難になる中、テープ自体の劣化も進み、2025年にはほとんどの磁気テープが見られなくなる可能性があるからです。

伝統行事も「今はできるはずがない…」

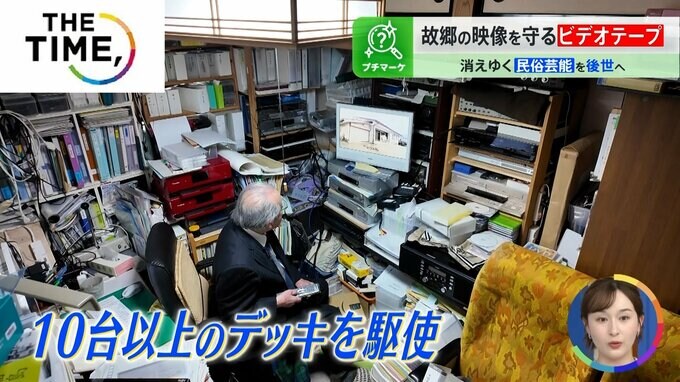

自宅の書斎にある10台以上のデッキを駆使して、今では1人でデジタル化を進めているという懸田さん。

これまで約1000本のテープをDVDにしてきましたが、まだ3000本ほど残っているといいます。

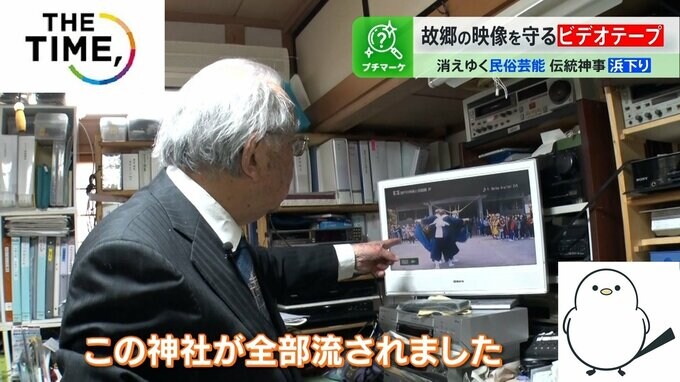

そのうちの1本を再生してみると、映っていたのは津波で全て流されてしまった「苕野(くさの)神社」(福島・浪江町)での祭り。

1988年に撮影されたもので、12年に1度、神がたどり着いたとされる海岸にみこしを担いで下り、ご神体を海水で清めるという祭礼「浜下り」は、福島の沿岸部を中心に行われていた大切な行事でした。

しかし、震災で多くの神社が流されただけでなく、町から人もいなくなりました。

懸田さん(87):

「避難先から戻ったのは多くて2割ですよ、8割はまだ帰ってないんですから。民族芸能を継承できるはずないですよね」

「映像を残せれば伝統も残せる」87歳の闘い

危機に瀕している行事は他にもあります。

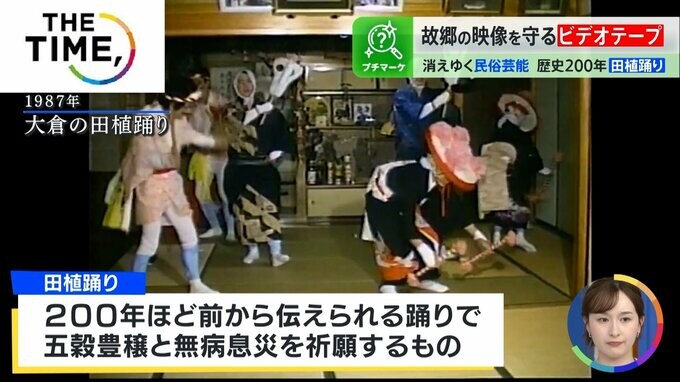

それは、懸田さんが「福島で一番特色がある」と話す、田植踊りです。

1987年に飯舘村で撮影された「大倉の田植踊り」のテープには、家の広間で、唄に合わせて踊る人たちの姿が。旧正月に地区の各家々をまわり、五穀豊穣と無病息災を祈願するもので、約200年前から伝えられる踊りです。

懸田さんによると、被災した県東部の「浜通り地区」では70か所で行われていましたが、復活したのは8か所ほど。

しかし、その復活に用いられたのが「デジタル化された映像」だったのです。

懸田さん(87):

「今見られるのはテープに残した映像だけ。それを残すことによって復元できる、復活できる可能性がある。だから“どうしても映像で残したい”、“できる限り残したい"という一心ですね。そうすると安心して死ねると思うんですけどね。このままだと死にきれない」