(1)「諏訪信仰」の精霊ミシャグジ

映画『鹿の国』が描いているのは、諏訪大社の特殊な神事です。さらに、諏訪大社の周りにはもう残っていませんが、諏訪湖から流れる天竜川流域の地域には残っている「諏訪信仰」の名残りも描かれています。四季の美しさとともに、小さなほこらでの信仰が残っている祭礼の様子なども撮影されています。非常に美しい映像です。

その場面に出てきたのは、今も村の祈りの対象となっている岩に刻まれた、ヘビの模様です。ヘビは脱皮をするので、再生の象徴、生命力の象徴として位置づけられた時代が長く続きました。その石が信仰の対象になっています。

また、「ミシャグジ」が降りてくる神事の映像もありました。諏訪信仰の「ミシャグジ」とは「訪れる精霊」のようなイメージで、もちろん撮ることはできません。「ミシャグジ」は、日本語が言葉として文字を持つ前の古代の言葉だと思います。「目に見えないカミのようなもの」を「ミシャグジ」と言っていて、それが諏訪信仰の中にあります。

(2)600年ぶりに再現した民俗芸能

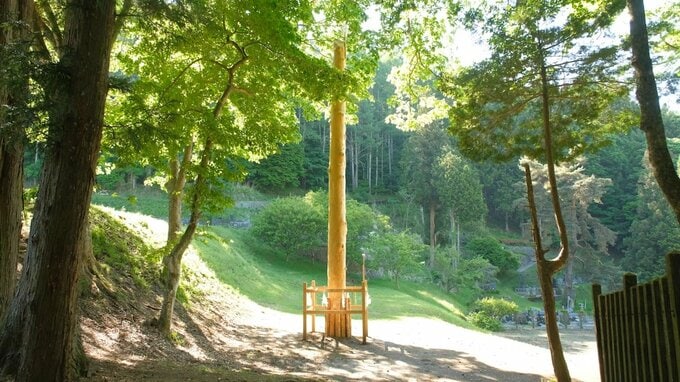

さらに、600年以上前に中断してしまった風習「御室(みむろ)神事」を再現しています。その風習の中身は中世の古文書に詳しく書き残されていますが、それでも映像化するのは非常に大変なことです。

当時の舞台、衣装、歌や踊りも再現していますが、建物なら考古学者、衣装を研究している郷土史家、民俗芸能の研究者、実際に踊るパフォーマーなど、さまざまな人たちの知見を寄せて「こうだったのではないか」と考え得る限り再現しています。

神事では獣の肉を食べながら、太鼓や笛に合わせて歌い踊り、笑うのです。これがまたすごい。記録から、ここが一番近いのではないかということで、建物は実際に残っている半地下の穴蔵を使っています。衣装も、みんなで作っています。

もちろんリズムや踊りは、当時に行われたものとはさすがに違うと思いますが、その場の「空気感みたいなもの」はこんな感じだったのではないかと思わせるものになっています。空気感って映せないでしょう?それが、この映画では撮れているということにも驚きました。