福島県浪江町で開かれた、民俗芸能の発表会。東日本大震災や原発事故の影響で、活動の継続が危ぶまれている団体などに発表の場を提供しようと、震災の後開かれるようになりました。全町民の避難で活動が一時途絶えた浪江町や双葉町などの14団体が参加し、避難先などから会員が集まりました。

県が行った調査で、活動休止または廃絶と答えた民俗芸能の団体は、県全体で71。そのうち半数以上が浜通りの団体でした。

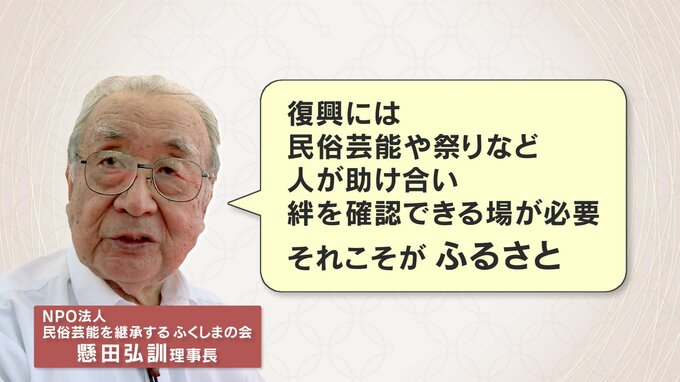

「民俗芸能を継承するふくしまの会」の懸田理事長は「全国の避難先から集まって練習するだけでも大変な苦労がある。復興には民俗芸能や祭りなど人が助け合い、絆を確認できる場が必要で、それこそが『ふるさと』だ」と話しています。

シリーズ・復興の現在地。今回は、民俗芸能の発表の場でもある「祭り」について考えます。

全村避難を乗り越え、2018年に復活を果たした飯舘村の祭り。その後は新型コロナの影響で延期が続いていましたが、今回ようやく4年半ぶりの開催となりました。逆境の中、祭り存続のカギとなったのが、伝統を変える「決断」でした。

飯舘村で10月9日と10日に開催された大雷神社の遷宮大祭。およそ120人の氏子たちが、武者装束などを身にまとい、御輿行列をつくって村内を練り歩きます。

元々3年に一度開かれてきた祭りは、原発事故による全村民の避難で長く中断されていましたが、2018年に復活。その後は新型コロナの影響で延期が続き、今回ようやく前回の祭りから4年半ぶりの開催にこぎつけました。

祭りの舞台となる大雷神社は村南西部の飯樋地区にあり、豊作を願い、田の神様と雷神様がまつられています。全村避難の影響は大きく震災前に比べて氏子の数は100戸以上減りました。

4年半ぶりに開かれる祭り。氏子総代長を務める高橋さんは、ほかの総代と力を合わせ、祭りの準備を続けてきました。

氏子総代長・高橋英明さん「途絶えないようにしないといけない。いかに引き継いでいくかがものすごく大事」

拝殿では、神楽の奉納が始まりました。飯樋地区は古くから民俗芸能が盛んで、震災後もふたつの神楽団が伝統をつないでいます。

神楽のあとは踊りの奉納です。メンバーの中には村の外から通ってくる人もいます。

外内手踊り保存会・青木好光会長「村に住んでいる人は半々くらい。遠くに家を持っている人も集まってくる」

Q.飯舘に帰ってくるのは苦じゃない?

南相馬市から通う保存会のメンバー「苦でない。楽しみで飯舘に向かってくる。好きだから」

晴れの舞台に、心は浮き立ちます。

保存会のメンバー「地元の祭りだから協力しないといけない。歳は70を越えたけど」

震災と原発事故から11年半。避難先から集まっては練習を続け、伝統をつないできました。

保存会のメンバー「なんとか練習は少ないけど体に染みついているから」

祭りを見に来た人「あっちこちからもいっぱい来て下さって盛り上がって本当に楽しいです」

飯舘村に帰村した人「踊っている人たちも同級生、80近い人ばっかり」

総代長を先頭に、いよいよ御輿行列が動き出しました。実はこの御輿行列、震災前と今とで違うところがあります。

2日間かけて飯樋地区を巡幸する御輿行列。震災前、1日目は飯樋町に設けた御仮屋に御輿が泊まり、行列の人たちも町内の家で休憩して遅くまで飲み明かしたといいます。

しかし、震災後は多くの人が家を取り壊したため行列のルートを変更。一日目を終えた御輿は御仮屋に泊まらず、いったん神社に帰ってくることにしました。

Q.祭りを変えることに抵抗は?

氏子総代長・高橋英明さん「何とかしてやらなくちゃいけない。やめたら後につながらない。約360年の歴史が途絶えてしまうことになる。それはさせたくない」

震災後に変わったことがもうひとつ。神社の前にずらりと並んだテントです。飯樋地区に19ある組ごとにテントがあります。

高橋さん「みんなの居場所をつくろうとテントをたてた。昔ながらの絆がある小さい頃からのそういう人たちの集まりだから、昔ながらの近所の人が集まれる。向こう三軒両隣りこういう所がないとうまくない」

避難で離れ離れになってしまった住民たちが集まれる場所をつくったのです。さらには、有志による焼きそば無料サービスも。

飯樋四区復興祭実行委員長・荒利喜さん「無償でお祭りを盛り上げようと、みなさんに楽しんでもらおうと」

祭りに合わせてイベントも開き、神社の境内に作られた特設ステージには、たくさんの人が集まりました。

祭りを続けていくために伝統を変えることを決断した、総代長の高橋さん。祭りに集まった人たちのたくさんの笑顔が、その決断が正しかったことを証明しています。