日本の在来馬8種のうちのひとつ、宮古馬。宮古島の方言では『みゃーくんま』や『すまぬーま』と呼ばれています。

その宮古馬が間近に見られるのは、ここ荷川取牧場。牧場主の荷川取さんとっておきの楽しみ方が、この『海乗馬(うみじょうば)』です。馬の中でも特に穏やかな性格の宮古馬は人懐っこさも特徴です。

安定した乗り心地に荷川取牧場のマドンナ、犬のプチちゃんも乗馬を楽しんでしまいます。

そんな宮古馬を現在30頭飼育する荷川取牧場で、宮古馬の魅力を探るべく一日お手伝いしてきました

上江洲記者

「おはようございます」

馬は縦社会がはっきりしている動物。最年長19歳のボス、美羅(ちゅら)ちゃんが食べ始めてから他の馬にもえさを与えていきます。近親交配を避ける目的で雄と雌の飼育場所が数か所に分けられているため、一頭につき一日4~5㎏のえさやりも一苦労ですが、たくさん食べる宮古馬のかわいい姿を見ると疲れも一瞬で吹き飛びます。

たくさん食べたら、たくさん出る。『ボロ取り』と呼ばれる馬の糞の片づけももちろん牧場の仕事。

「すごい量ですね!」

このお世話を朝夕2回、馬の表情に癒されながらお手伝い。その宮古馬ですが、実はとても歴史が長く、琉球王朝時代には琉球国王の公用馬として活躍しました。

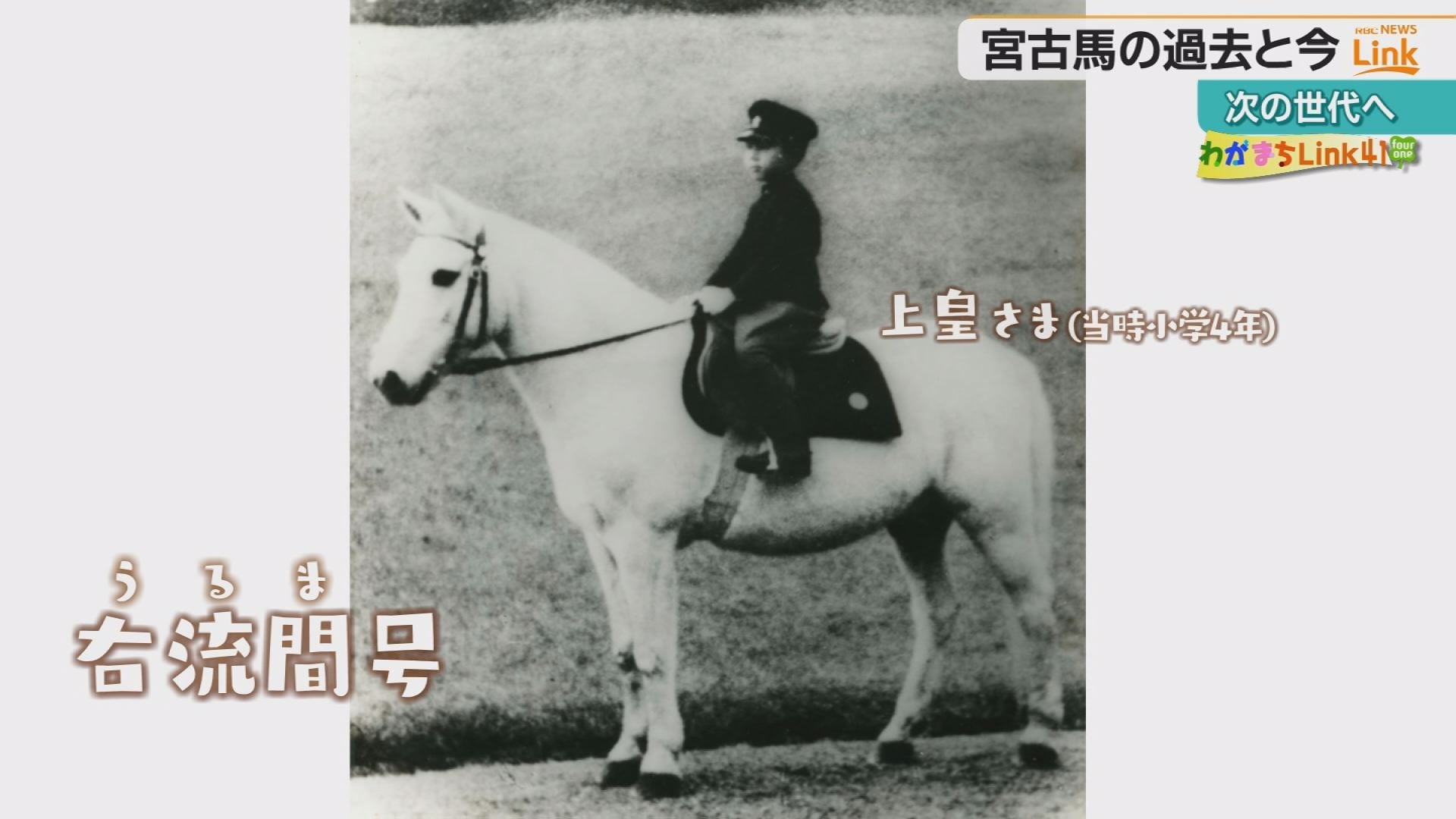

さらに1935年、宮古馬の評判を聞いた宮内庁が当時の皇太子、今の上皇さまの乗馬用に宮古馬を採用し3頭が贈られました。そのうちの一頭、右流間(うるま)に乗る当時小学4年生の上皇さまの姿が写真に収められていました。

宮古島では、大正から昭和初期にはおよそ1万頭が飼育され、サトウキビ運搬やきび絞りに使われるなど生活に欠かせない存在でした。しかし、農業の機械化などによって活躍の場が失われ、県の天然記念物となった現在、生存するのは49頭のみに。

そのうちの30頭が荷川取さんとボランティアの皆さんの手で飼育されています。種の保存のために重要な血統図の作成に成功したボランティアの増田さん。その魅力を改めて知ってほしいと願っています。

増田未央子さん

「もう一度、宮古の人でも宮古馬を知らない人たちはたくさんいるようなので、宮古馬がいるってことと、その歴史を知ったうえで、宮古の人たちが一緒にこれからも生きていきたいなと思ってもらうのが一番理想かと思いますね」

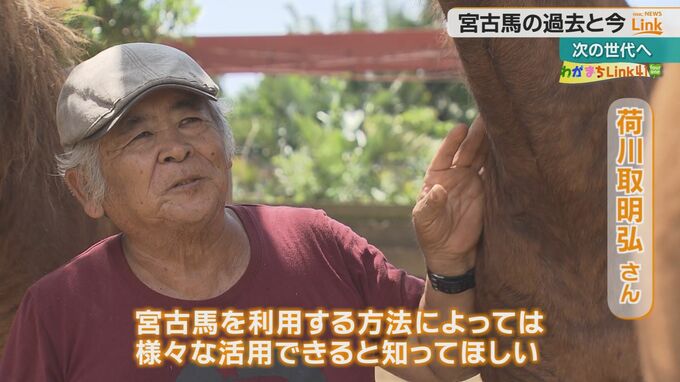

荷川取明弘さん

「人懐っこくて、宮古馬を利用する方法によっては色んな活用ができるんじゃないかなということを知ってほしいね。馬の仕事も多くなってほしいと思うけど」

宮古馬にも愛される荷川取さん、長年宮古馬に向き合ってきたからこそ、宮古馬の魅力を次の世代へ伝えたいと話します。

荷川取明弘さん

「これから子供たちに伝えていくということだね。若い世代が育っていかないと」

乗馬初心者でも楽に乗ることができ、子どもも安心して触れ合うことができる宮古馬。新しく活躍する場が生まれる日は近いかもしれません。