具体的な「提言内容」は? 政府が不参加でも市民ができること

「条約」というと、国同士が一般人からかけ離れたところで結ぶもののように感じられますが、今回のような、一般市民が関与する場面を目の当たりにすると、次の時代を作っていくというダイナミズムが感じられました。

「核兵器禁止条約」は、ある意味、まだ生まれたてのフワッとしたもので、その具体的な中身や、中身がが決まるまでのステップが明瞭ではありません。だからこそ、市民が条約を育てていくことができる、とも言えると思います。

NGOには、政府のような投票権はありませんが、会議にオブザーバー参加ができ、そこでは発言も可能だし、提言することもできます。日本政府が「オブザーバー参加すらしない」としても、私たちには市民の声、被爆者の声を届けるチャンネルがある、ということです。

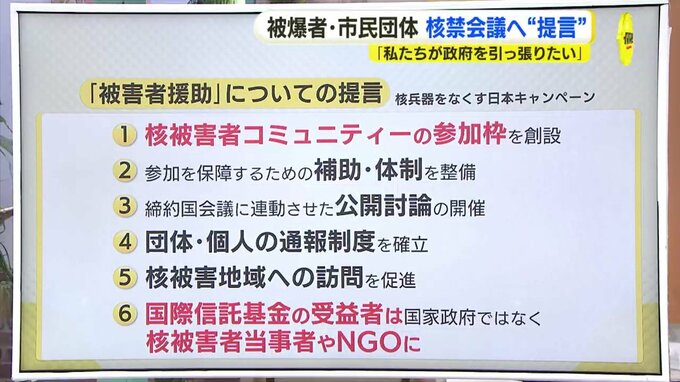

今回、核兵器をなくす日本キャンペーンが提出した、「被害者援助」についての提言は次の6つのポイントです。

全体的には、「当事者が参加できる仕組みづくりをしましょう」ということ。しかも、国際信託基金が設立されるまで時間がかかるとしても、(1)~(5)は、すぐにでも始められること。「決定するまで動かない」のではなく、「できることから始める」ことを求めています。

なお、核兵器をなくす日本キャンペーンが提出した提言は、2種類。「核被害者援助について」と、「条約の普遍化に向けて」。公式HPで公開されていますので、興味のある方は、ご確認ください。