更生のための「点字翻訳」 根気、我慢強さ、思いやりの心を育む

北海道千歳市にある「北海少年院」。

道内を中心に窃盗や強盗など、様々な事件を起こした少年たち約60人が集団生活をしています。

少年たちは、高卒認定を得るための勉強など社会に戻ってから活かせる技術や資格の取得に励んでいます。

この少年院で「更生プログラム」の一環として行われているのが絵本の点字翻訳です。

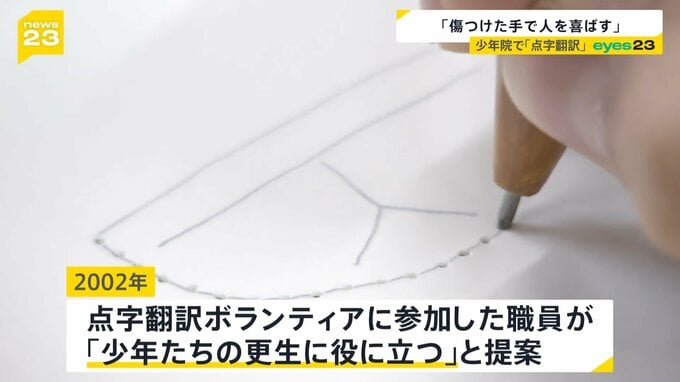

「点字器」という道具を使って、透明なビニールのシートに一つ一つ点をつき、このシートを切って絵本に貼りつけることで、文字と絵を点字に翻訳します。

このプログラムは今から23年前、絵本の点字翻訳のボランティアに参加した職員が「少年たちの更生に役に立つ」と提案して始まりました。

少年たちはまず、外部の講師に教わりながら点字を練習。点字を打てるようになるまで、約2か月かかるといい、その後、ようやく1冊の絵本の翻訳が始まります。

根気が必要な作業を通じて、我慢強さを身につけ、他者への思いやりの心を育む狙いがあるのです。

10代の少年

「口を書いたら変ですか」

講師

「口、いいよ。でも、端までは行かないで」

この日、翻訳作業をしていたのは10代の少年。髪は短く、表情にはまだ子どものようなあどけなさがあります。

少年は、2023年11月にこの少年院にきました。

10代の少年

「人に迷惑をかけて建物を壊してとか、それ以外にも人に暴力振るったり、傷つけたり」

元々、子ども好きで児童福祉の仕事に興味を持っていたという少年。ここで「点字絵本」の存在を初めて知り、翻訳作業を始めました。

しかし、地道な作業の連続で投げ出したくなることもあったといいます。

10代の少年

「練習がたぶん一番最初にやるので、なんか思っていたのと違うと思うかもしれない。根気が必要なので。力を入れすぎると手が痛くなる」

講師

「『あいうえお』から始まるんです」

10代の少年

「それをやっていくと、だんだんできるようになる。ブラインドタッチできるようになったねって言われたこともあります」

講師

「もう自分でどんどんできていっている」

10代の少年

「うれしいです」

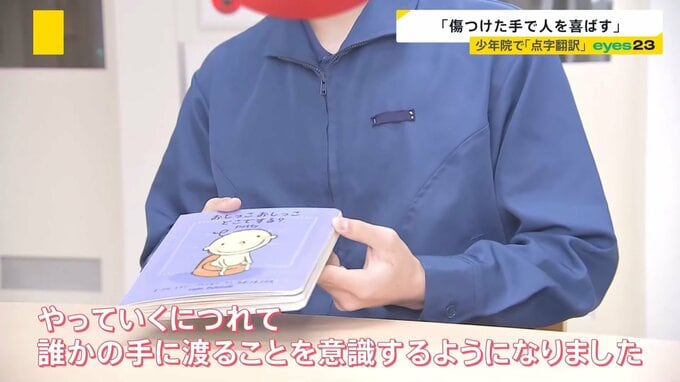

「絵がかわいい」という理由で選んだこの絵本は、おむつをしていた赤ちゃんが「トイレデビュー」するお話です。

講師や教官に支えられながら、翻訳作業を続けてきました。

10代の少年

「やっていくにつれて、誰かの手に渡ることを意識するようになりました。目が見えない人の感覚がわからないので、自分で目つぶって触ってみたり。こうだったらいいだろうなという、そこを想像すること。見えない人が触ったときにどう捉えるのか、感じるかみたいな。そこが一番難しかった」