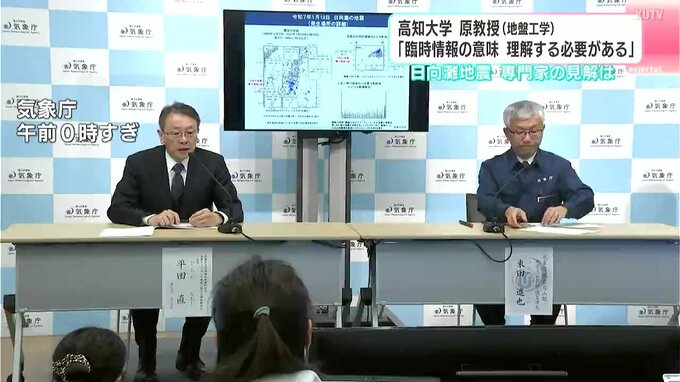

13日夜の地震について地盤工学を専門とする高知大学の原忠(はら・ただし)教授は「前回の臨時情報の経験から国や各自治体は迅速な対応ができた」と評価しています。一方で、地震に備えるため私たち高知県民が「臨時情報の意味を改めて理解する必要がある」と強調しています。

地震や防災に詳しい高知大学の原忠教授は、13日夜の地震について2024年8月に起きた日向灘での地震と比較した上で、次のように受け止めています。

(高知大学 原 忠 教授)

「(去年)8月の地震に比べてやや深いところでかつ規模が小さい。従って揺れの規模も小さいのが概観である。簡単に言うと一つのプレートの中で、割れ目で滑ったと、だから規模も小さいし、広域で被害が出る状況ではない。そういう地震です」

地震の影響で高知県内では土佐清水と室戸岬で10センチの津波を観測しました。

(高知大学 原 忠 教授)

「陸側のプレートが持ち上がることが起きていないので、従って津波が大規模に起こる状況ではない。海底域で振動が起こったことになろうかと思いますので、津波が起きる可能性はある。事実、1m弱の程度でありましたが、そういう状況が起こったので、津波の影響は小さいと言いつつ、海底の破壊が起こると津波に対するリスクが高まるのは事実」

臨時情報の発表は2024年8月に続き今回で2回目です。原教授は「前回の経験によって国や自治体は迅速な対応ができた」と評価しています。

(高知大学 原 忠 教授)

「(国が)専門家会議を早期に招集して、それを開いて、メカニズムを早くに分析して、影響度を調べる動きがあった。もう一つはそういった動きに呼応して、自治体や県の本部機能が即座に立ち上がった。分単位で本部を開いている自治体もありますし、津波に対する警戒が必要な自治体には、非常に早い段階で避難指示を出している」

一方で、原教授は臨時情報の認知度が依然として低いことを挙げていて、私たちが地震に備えるために改めて臨時情報の意味を理解する必要があると訴えています。

(高知大学 原 忠 教授)

「災害というのはリスクを理解して初めて対策が整うものであるので、臨時情報そのものが持っている意味、それに対する対応策を事前に理解した上で行動に移す方が着実に対応できる。臨時情報を改めてクローズアップして、そういった情報がどんな意味を持っているのか国民一人一人が理解する良いきかっけになる」