シリーズ「それから~若者たちの震災」。

東日本大震災から11年半、福島県二本松市にある合唱団の子どもたちは、震災に向き合い続けています。合唱団が歌い継いでいるのは、阪神・淡路大震災の後、神戸市で生まれた歌です。自身も学校でこの歌を学んだ、神戸市出身の平岡沙理アナウンサーが取材しました。

■福島と神戸、ふたつの被災地をつなぐ歌

震災から11年半を迎えた9月、二本松市で合唱に取り組む子どもたちの姿がありました。合唱団の名前は「しあわせ運べるように合唱団」。この名前には、復興への強い思いが込められています。

1995年1月17日、最大震度7を観測した阪神淡路大震災。犠牲者は6434人、住宅の全壊は10万棟を超える甚大な被害が出ました。この大震災を乗り越えるために作られた歌があります。その名も、『しあわせ運べるように』。

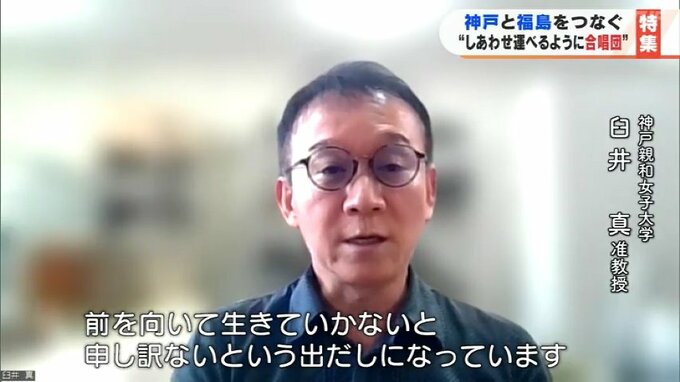

この歌を作ったのは、神戸市にある大学の臼井真准教授です。

神戸親和女子大学・臼井真准教授「どれだけ精神的に今の状況が苦しくても、亡くなった方のことを思えば前に向かって生きていかないと申し訳ないっていう、そういう出だしになっています」

当時、神戸市の小学校で音楽教諭をしていた臼井さんは、自宅が全壊するなど自身も被災しました。そんな状況の中、この歌は自然と生まれたといいます。

臼井准教授「作ろうと思って作ったのではなく、突然込み上げてきた思いを、メモ帳に走り書きして、その場で作曲っていう形で作った」

被災地・神戸で生まれたこの歌を、福島で歌い継いでいるのが「しあわせ運べるように合唱団」です。

合唱団を指導している佐藤敬子さんは、震災当時、二本松市内で小学校の教員をしていました。しかし、原発事故後に放射能の影響が広がる中、県内の魅力的な場所や食べ物などを子どもたちに伝えられなくなってしまったといいます。そんな時に出会ったのが、この『しあわせ運べるように』でした。

佐藤敬子さん「やっぱり神戸で作られた歌しかないって心のどこかで強く思った」

合唱団が歌う『しあわせ運べるように』は、神戸の歌より少しゆっくりとしたテンポになっています。

佐藤敬子さん「福島の『しあわせ運べるように』は、人に伝える間(ま)が少し長い方がいいのかなと思った」