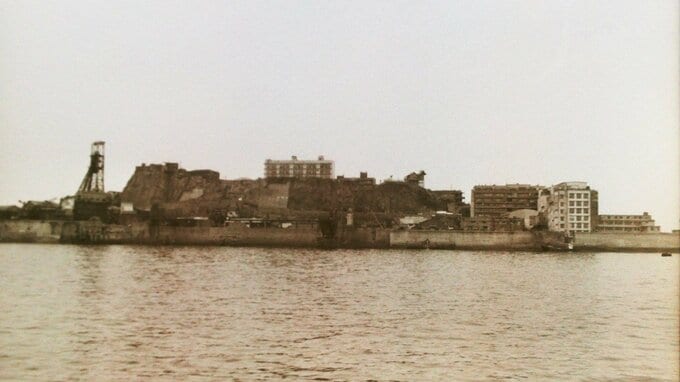

長崎県の沖合いにある端島、通称・軍艦島は、去年閉山から50年を迎えました。

【写真で見る 軍艦島の閉山直後の様子など】

良質な石炭がとれる軍艦島は1890年から海底炭坑として開発が進められ、岩礁の周りを埋め立てて造られた人工の島。

2015年に日本近代化の遺構として、その炭坑部分が世界文化遺産に登録されています。

長崎市公式観光サイトなどによりますと、南北480m、東西160mの小さな島には多くの鉱員が家族とともに暮らし、最盛期にはおよそ5300人もの人がいました。

日本初の鉄筋コンクリート造りのアパートが建ったのも軍艦島で、高層アパートが立ち並ぶ姿が、軍艦「土佐」に似ていたことから、軍艦島と呼ばれるようになりました。

しかし、1974年1月に閉山が決まると、その年の4月20日に全島民が離島、軍艦島は無人島となりました。

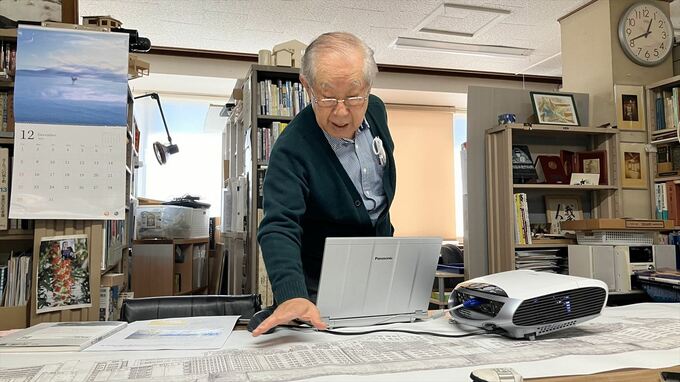

閉山となってすぐ、軍艦島は日本の建築史上、貴重な資料になるとして、東京の大学の研究室が主体となって実測調査が行われました。

その調査に携わったのが現在、山梨県甲府市に住む一級建築士で、当時大学の研究生だった久保田要さんです。

久保田要さん:

「遺っているからこそ美しく、美しいものしか遺らない」