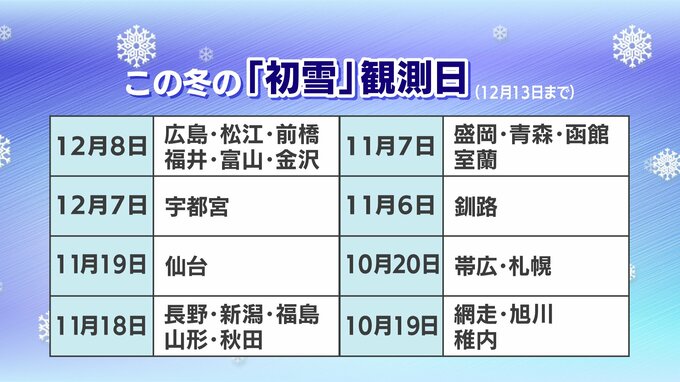

気象庁の予報通り、12月は急に冷え込みました。各地から初雪の便りも届いていますが、実は今年2月から、初雪の観測を人ではなく器械が行っています。

同時に、ひょうや黄砂、虹の観測がなくなりました。

一体、何が起きているのでしょうか。

経費と人員の削減で・・・

初雪の観測を行っているのは、もちろん気象庁や、その地方の気象台の職員でした。今までは。

ところが今は、すべての気象台で「感雨器」と呼ばれる器械に基づいた判断に変わっています。変更されたのは今年の2月のことです。

経費削減や人員削減などの理由で、気象台の職員が行ってきた様々な目視観測を、大幅になくしてしまったのです。

その一つが初雪の観測。東京と大阪のみ目視観測の方法の伝承を目的に、人による観測を補助的に続けていますが、初雪の観測を行っているのは、人ではなく器械なのです。

器械がどうやって初雪を観測するの?

器械で初雪の観測などできるのでしょうか。

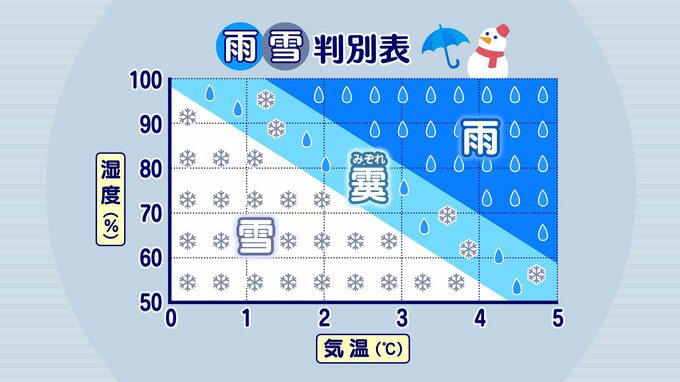

確かに雪自体を見て判断することは不可能ですが、「雨雪判別表」と呼ばれる図を使って判断しています。

降水があった、つまり「感雨器」に何かが降ってきた時の気温と湿度がわかれば、それが、「雪」か「みぞれ」(雨と雪が混じったもの)か「雨」か分かるというもの。

この雨雪判別表に当てはめて、今シーズン初めて、雪かみぞれとなれば、「初雪」の発表となります。

器械の観測により、初雪の発表が早めに

初雪の観測を器械がやってくれるなら、人が四六時中、外を気にして観測を続ける必要が無くなり楽になりそうですが、問題もあります。

「感雨器」はこれまでにも各気象台に設置されていて、人の目による観測と並行してデータをとり続けてきました。

その結果、目視と”大きな差”はないと判断し、今年2月に導入に至った経緯があります。

しかし、差が全くないわけではありません。

「感雨計」による、福岡の初雪の平年値(1991年から2020年の30年の平均)は、12月16日でした。

一方、目視による初雪の平年値は12月18日です。

初雪の観測判断、器械によるほうが2日早くなっているのです。

たった2日ですから問題ないように見えますが、もしかしたら将来、人は全く雪を感じなかったのに、「器械」が「初雪」といきなり発表なんて事が起こるかもしれません。