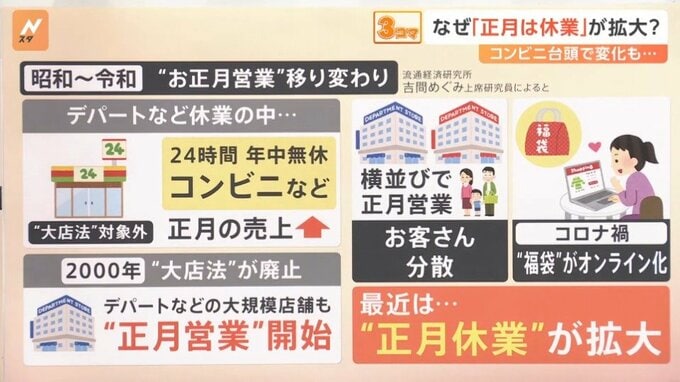

昭和~令和 “お正月営業”の移り変わり

高柳キャスター:

続いて、昭和~令和にかけてのお正月の営業について見ていきます。

1973年~2000年までは「大規模小売店舗法」というものがあり、大規模な小売り店舗に向けて、年間の休業日数を制定する必要がありました。流通経済研究所の吉間さんによると「デパートなどでは『正月は休もう』という暗黙のルールがあり、元日は休業が多かった」ということです。

デパートなどが休業している中、コンビニやファストフード店などは24時間365日営業していたので、お正月の売り上げは増加しました。

2000年に大規模小売店舗法が廃止され、正月の営業がデパートなどでも開始されました。

しかし、一気に営業を始めるので、横並びでお客さんが分散してしまうという状況になったそうです。さらに、コロナ禍で福袋がオンライン化したことなどもあり、最近は“正月休業”が拡大しているということです。

ホラン千秋キャスター:

確かに小さい時、親が「お正月はどこも閉まっちゃってるから必要なものがあったら早めに買わないといけないから」と言ってたのは覚えています。

でも、いつからか自分がアルバイトとかするようになると、必ず1日出勤してるな…と思っていました。こういう背景があったということなんですね。

井上キャスター:

時代背景で巡っていくから、もう1回、お正月にやろう!とするところもあっていいですし、選択肢があっていいと思います。

松田さん:

ただ、日本のサービス業はちょっと過剰だと思っています。24時間営業とか朝までやってるお店が多いので、そんなにやる必要ないのではないかと思っています。

ホランキャスター:

結局、企業がやりたくても、人が働いてくれないと開けられないですよね。店長が「ごめん、1日出てくれる?」みたいな業務が発生すると思うと大変ですよね。