9月20日は彼岸の入り。少子高齢化が進む京都府郊外の集落では、各世帯で“墓じまい”をして『みんなで同じお墓に入ろう』という取り組みが進んでいるといいます。それぞれの家族でお墓を守っていくことが難しくなっている中での新しいお墓の形を取材しました。

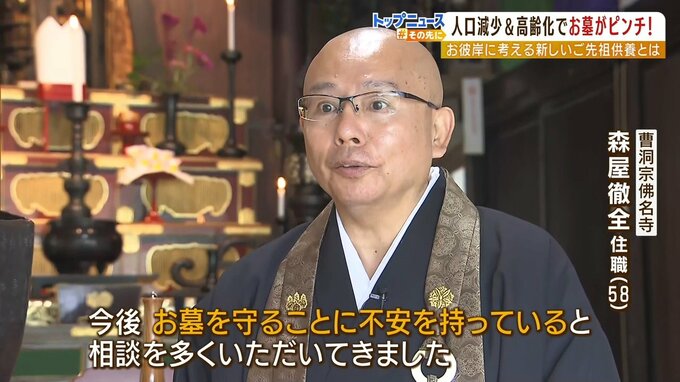

京都府中部にある南丹市園部町の口司地区。住民の大半が60歳以上です。この地区のほとんどが檀家だという曹洞宗佛名寺の住職・森屋徹全さん(58)は、10年ほど前から頭を悩ませていました。

(曹洞宗佛名寺 森屋徹全住職)

「跡継ぎがいないとか、娘がいるけれどもみんな嫁いでいるということで、今後お墓を守るということに不安を持っているというご相談を多くいただいてきました」

そこで森屋住職が発案したのが『合祀塔』です。寺の裏に建つのは複数の家族が一緒に入るお墓である合祀塔。希望する家が墓じまいをして合祀塔に納骨する、という新しい取り組みを、住職は1年かけて檀家全員に説明して建立しました。

(森屋住職)

「(お墓を)掃除をしていくということにしてもなかなか人が減ってくると難しい。次の子ども達にもできるだけ守りやすい形を作って次に送っていくのがいいのではないかということで、最終的には皆さんに賛同いただいたということになります」

寺の運営を維持するためもあり、檀家だけではなく、地域や宗派を問わず納骨可能です。

(森屋住職)

「家が何々家と記名プレートをはめこんでいただく。うちの檀家さんはほとんど西田さん。ご存命の方であれば赤文字で文字を彫らせていただいている」