13年前の経験をこどもたちが学びました。防災アドバイザーを招き大地震への備えを学ぶ防災学習が仙台市内の小学校で、20日行われ、児童たちが東日本大震災のときに行われた避難所運営を実際に体験しました。

仙台市泉区の虹の丘小学校で行われた防災学習には、5年生40人が出席しました。

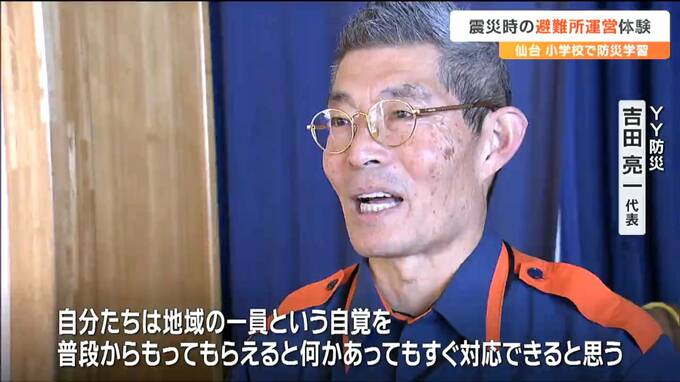

防災アドバイザーの吉田亮一さんが、大地震への備えとして部屋の家具を固定しておく必要があることや、登下校時にはブロック塀や建物の外壁が崩れる危険性があることを説明しました。

また、ランドセルを使って頭や体を守る方法を児童が実践しました。

防災アドバイザー YY防災 吉田亮一代表:

「『こんにちは』をちょっとする姿勢。そして、広い場所、安全な場所までこのスタイルで避難を続けてもらう」

児童たちは、東日本大震災のときに実際に行われた避難所運営も体験しました。6つの班に分かれ、避難してきた住民の世帯数と避難者数を把握したり、届けられた支援物資を仕分けたりしました。

物資班の児童:

「食料、水、生活用品みたいな感じで。わからないのは形で仕分けている」

衛生班は断水を想定し、プールの水をバケツに汲んでトイレに運んだほか、ごみ捨て場を作るなど、全員で協力して迅速な避難所運営に努めました。

参加した児童:

「少し難しかったけれど、災害があった時にも出来たらよいと思った」

「このことを忘れないように次に生かして、このような災害があったらみんなで協力して助け合いたい」

YY防災 吉田亮一代表:

「やってみると、自分たちでもこんなことができるんだ、役に立つことができるんだという思いがあると思う。小学生だから中学生だからというのではなく、自分たちは地域の一員という自覚を普段からもってもらえると、何かあってもすぐ対応できると思う」

全国各地で、学校防災や地域防災の伝承に携わる吉田さんによりますと、避難所運営を体験する防災学習を県内で実施するのは震災後、初めてということです。