11月14日は、世界中で糖尿病予防の啓発キャンペーンが行われる「世界糖尿病デー」です。

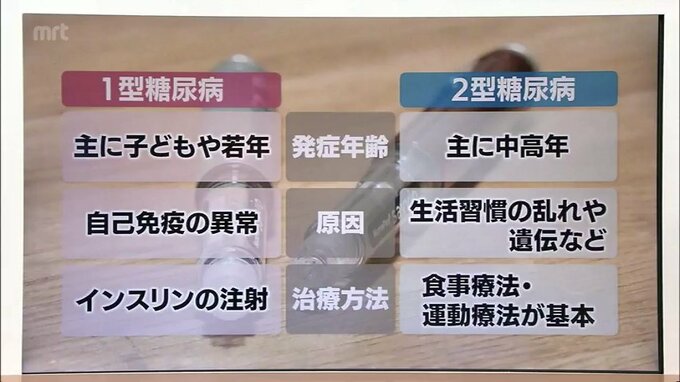

糖尿病は、発症の原因によって大きく1型と2型に分けられますが、このうち、1型糖尿病は、自己免疫の異常によって発症するとされ、いまのところ完全に治すことはできません。

この1型糖尿病を治る病気にしようと、今、様々なアプローチで研究が進められています。その最前線を取材しました。

不治の病ともいわれる1型糖尿病

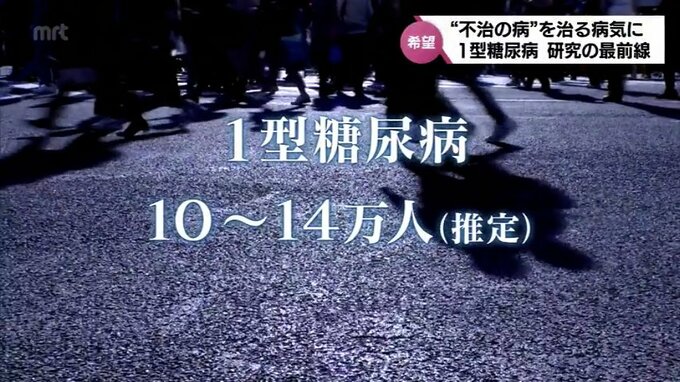

1型糖尿病はすい臓にあるすい島の細胞が突然破壊され、血糖値を下げるインスリンが分泌されなくなる病気で、全国に10万人から14万人の患者がいるとみられています。

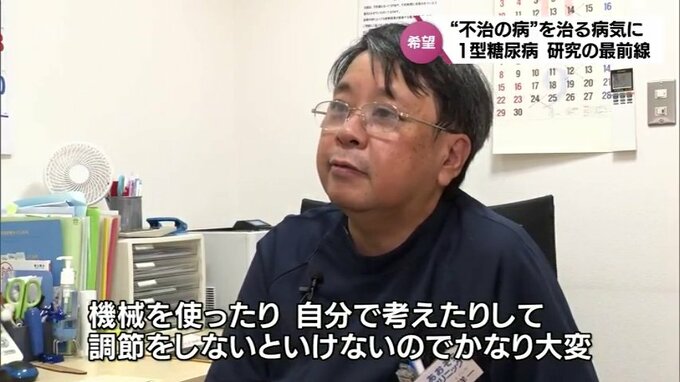

(糖尿病専門医あおぞらクリニック・今村洋一院長)「1型糖尿病は小学生や中学生のころに発症することが多い。2型糖尿病の場合は自分の体からインスリンが出てきますのである程度コントロールしやすいんですが、1型糖尿病の場合はほぼほぼインスリンが体から出ませんので、それを機械を使ったり自分で考えたりして調節をしないといけないのでかなり大変かと思います」

1型糖尿病を発症すると、高血糖になるのを防ぐためインスリンポンプと呼ばれる機械やペン型の注射器を使って、食事のたびにインスリンを自分で補充する必要があります。

また、激しい運動をしたり補充したインスリンの量が多すぎたりすると、逆に低血糖となってしまうため、それを防ぐには適切な量の糖分を補給しなければなりません。

こうした血糖コントロールがうまくいかないと、失明や腎不全などの合併症を発症したり、意識障害に陥ったりすることがあります。