岩田社長がスタジオに登場! 世界が認める「尾州ウール」繊維産業復活のカギは?

――今年のひつじサミットの手応えは?

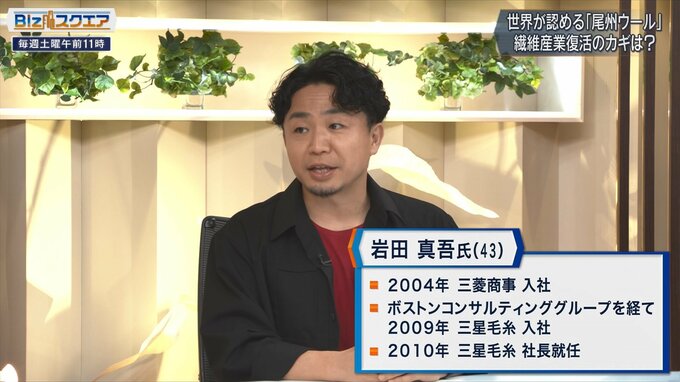

三星毛糸 岩田真吾社長:

人数自体は集計中だが、すごく活気があって参加事業者からは、これまで以上に布、糸、製品を買ってくれる人が多かったと聞いている。尾州のファンが増えてきたのではないか。

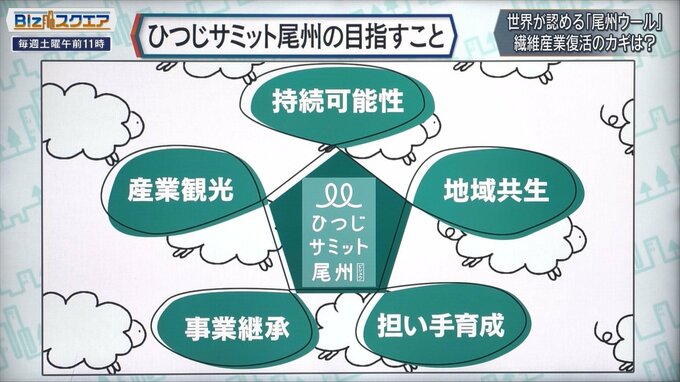

――ひつじサミットが目指すこととして「持続可能性」「産業観光」「事業継承」「地域共生」「担い手育成」と5つの項目が挙げられている。消費者の人たちに産地に来てもらい工場を見てもらう。知ってもらうということは、何を狙っているのか。

三星毛糸 岩田真吾社長:

一義的には、作り手と使い手が直接繋がるという関係性を作ることにより、アパレル製品が安いものも出回っている中で、いいものとそうではないものとの違いがわかるようになったり、物を大事にしようという気持ちを持ってもらうのが目的。

もう一つ、多くの人からすると、同じ地域で同じ物作りしてる人は仲間だと思われるが、どこの産業でもそうだが、実際はライバルであったりして、お互いの工場を見るということはなかった。ただコロナ禍で産地全体が悪くなっていく時に、別々ではなく、みんなで協力して良くしていこうという中で、作り手同士の関係性をアップデートして新しい信頼関係を作るきっかけになればいいと思って始めた。

実は、繊維業は過程がたくさんあり、分業。ひつじサミットでは尾州にある繊維業24の工場を見学することができる。「紡績」「染色」そして生地を織る「製織」生地を編む「編立」生地の加工などを行う「整理」など。それぞれの工場に赴いて見学することができる。

――サプライチェーンがものすごく複雑で多層に渡っているので、どこか一つが潰れると、産地自体が立ち行かなくなってしまうという面もある。

三星毛糸 岩田真吾社長:

おっしゃる通りで、一つ一つの会社が収益化して持続可能になること自体は、すごく大事なことだが、ただ自社だけよければ、エコシステムが成り立つわけではないので、協力し合ったり、助け合うというのはすごく重要だ。

――ひつじサミットがきっかけになるということか。

三星毛糸 岩田真吾社長:

もしこれを産業政策だとして取り組むとしたら、他の事業を内製化するのに補助金出すとか買収するみたいな話かもしれないが、100年にわたってそれぞれプライドを持ってやってきた会社なので仲良くなるきっかけ作りをじわじわとやっていくことがすごく大事だ。

――一緒に取り組めることがないかとお互い模索していくということか。

三星毛糸 岩田真吾社長:

ひつじサミットの中でも、それぞれの工場で出し物をやることももちろんあるが、4年目になったので「A社とB社で一緒に企画を立てる」「C社とD社で一緒に作ったものを販売してみる」という動きも出てきているので、ちゃんと効果があると思っている。

――「産業観光」というところ。世の中ではSDGsということもあり、産地に限らず「この物がどうやって作られてるのか」「どういう思想で人々が作っているのか」という製品のストーリーを消費者に理解してもらうということが大事な時代になっている。ひつじサミットもそういうことを目的にしているのか。

三星毛糸 岩田真吾社長:

「産業観光」を一つの目的にしているが、例えば農業で「私が育てました」みたいなシール貼っていると思うが、洋服も実は皆さんが(風呂に入る時間以外の)23時間、365日着ている、体に触れているものなので、いい素材のものとか、どんな人が作ってるのかと興味ある人は必ずいると思っている。

ただ工場側が開いてないと伝えることもできないので、今年のテーマを「心も工場もひらく」としているが、自分たちで機会を作っていくことはすごく大事だと思っている。トレーサビリティ(製品の生産から消費までの過程を追跡可能な状態にすること)という言葉がSDGsの中でもすごく重要視されているが、三星毛糸の顧客であるヨーロッパのラグジュアリーブランドも「どういう工場が作っているのか」昔は模倣されてしまうから絶対言ってはダメだった。しかし今は積極的に「こういうところでちゃんと作っています」と言ってくれるようになったので、そういう世界的なトレンドも後押しになっていると思う。

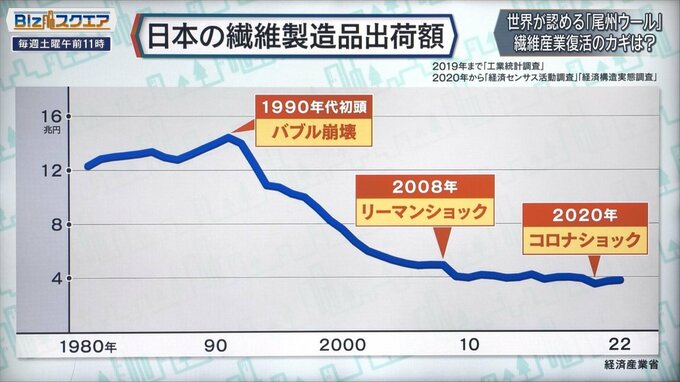

ひつじサミットはイベントとしてうまくいっているが、繊維産業の立たされている現実はなかなか厳しいものがある。国内の繊維製造品の出荷額。1991年がピークで14兆円を超えていたが、その後は中国や東南アジアからの輸入が拡大し、国内の出荷額は急減速した。近年は4兆円前後で推移している。

――昔は日本で作った日本製のものをみんな着ていたが、今は輸入品もある。新しい素材もできた。昔であれば毛織物のスーツあるいはセーターを着るということが少なくなってきているような気もする。

三星毛糸 岩田真吾社長:

実際に日本の衣料は98%以上輸入品になっている。かなり日本製の服はレアなものになってしまっている。一方で私たちは今、ヨーロッパに輸出しているがヨーロッパの一流ブランドでも「日本の素材が欲しい」と探してくれるところもあるので、今厳しい状況で横ばいだが、やり方次第ではもう少し増やしていけるのではないかという気はする。

――三星毛糸はヨーロッパへのブランドに納入することによって事業を付加価値化、高付加価値化で立て直してきたというような感じか。

三星毛糸 岩田真吾社長:

日本でこれから物作りするとなると、大量生産大量消費ではなくて、高付加価値なものを適切な価格でとなると、やはりヨーロッパのラグジュアリーブランドが目利きという意味では世界トップなので、商社や卸に任せるのではなく彼らに直接持って行く。

自分たちが行くことで「どういう生地を作っていくと世界トップに選んでもらえるのか」ということがわかるようになってくるので、それをまた国内のビジネスに生かす。輸出を一つのきっかけにして国内のビジネスも増やしていく形で、少しずつ成長している。

――自分で生地を持って、世界のラグジュアリーブランドに売り込みに行った?

三星毛糸 岩田真吾社長:

直接行くと、例えば「SDGsの意識がどのぐらいまで高まっているのか」ということもわかる。ウールといってもいろんな使い方があり「スーツのようなカチッとしたものではなくて、もう少し柔らかい使い方はないのか」などそういう話も直接聞けるのはすごく重要だ。

――最近新素材もたくさんあり、そういうものとうまく混ぜて、新しい素材を生かした形で提案をしていくことも一つの「光」なのか。

三星毛糸 岩田真吾社長:

そのとおりだ。尾州産地には色々な会社があってそれぞれに工夫を凝らしている。毛織物が中心ではあるが、その技術を生かした工程、色々な素材を混ぜるとか、「混紡」という糸で混ぜるのも得意な産地。ぜひ本当にいろんな活用ができるので、アパレル産業の人にも尾州にまた足を運んでもらえたら嬉しい。

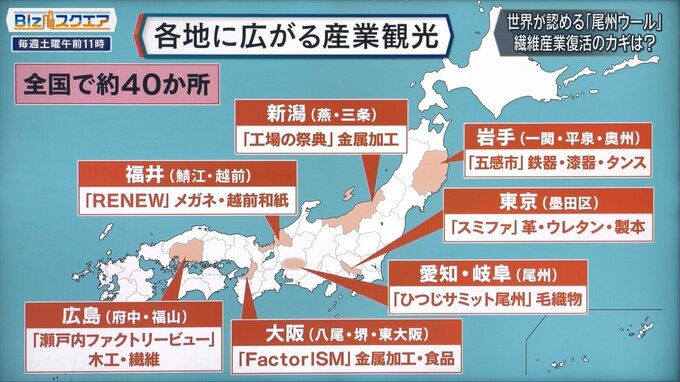

「ものづくり」を観光資源に 産業観光で地域の復興を!

尾州以外でも、全国で「産業観光」の動きが広がっている。

――こういうイベントを各地が行うことによって、「産地の活性化」「地域の創生」をやっていくという必要があるのか。

三星毛糸 岩田真吾社長:

それぞれが特徴のある物作りをしてると思うので、うちの方が上とかそういうことではない。緩くふわっと繋がって、お互いに褒め合ったりしている。福井で「RENEW」という(メガネ・越前和紙の)イベントをやっているが、この間、ひつじサミットに来て漆に羊の絵を書いた商品なども作ってくれた。お互いに助け合うような形で日本全体を元気にしていけたらいいと思っている。

(BS-TBS『Bizスクエア』 11月2日放送より)