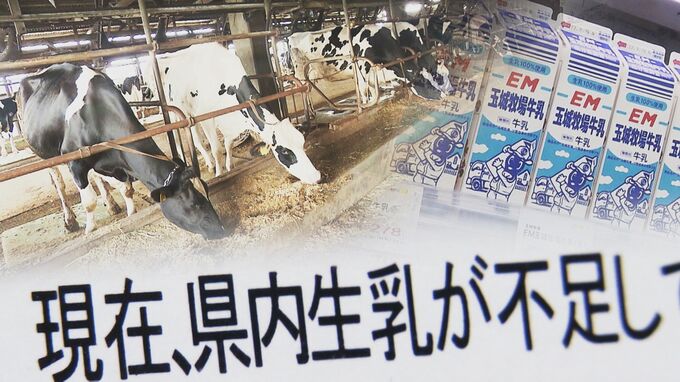

食卓や学校給食に欠かせない「生乳100%の県産牛乳」ですが、離農者が相次ぎ乳牛の数が前年より100頭あまり減少するなど、安定的に県産の牛乳が供給できない危機的状況となっています。

今野リポーター

「いま県内では県産の牛乳が不足していて、店頭に並んでいるのはほとんどが県外産です。それに伴い価格の値上げも余儀なくされています。」

こちらの那覇市のスーパーでは、生乳100%の県産牛乳が販売されているのは、ほんのわずかなスペースのみで売り場の9割近くを県外産や加工乳が占めています。

売り場から消えつつある県産牛乳に、何が起こっているのでしょうか?

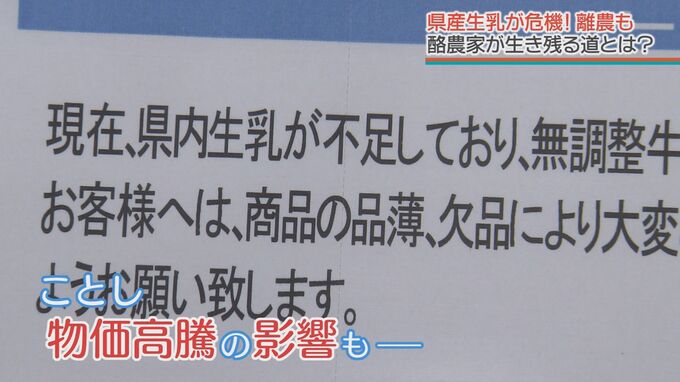

県酪農農業協同組合 神谷翔平(かみや しょうへい)組合長

「今年に関しては過去最低の生産量になってしまっていて、夏の暑さによって牛が苦しんでストレスで牛乳を思ったように出せないというのと、世界情勢と為替の影響も受けて輸入する餌の値が、草の値段が暴騰している」

乳牛は涼しい気候を好むことから、例年夏場は冬に比べて20~30%生産量が落ちると言われていますが、ことしは相次ぐ物価高騰の影響を受け、これまでにない危機的な状況に直面しています。

八重瀬町にある浦崎牧場。乳牛や子牛など合わせて100頭ほどを飼育しています。相次ぐ飼料や電気代などの高騰に頭を抱えています。

浦崎牧場 浦崎徹也さん

「(物価が)上がる前で400万前後だった餌代が、いま500万を超えてきて年間で1千万以上のコストアップ。毎月餌代・人件費全部合わせると100万~200万の赤字は出ています」

負担が増え続ける中、どう経営を維持していくのか。多くの農家からは悲鳴が上がっていると言います。

浦崎牧場 浦崎徹也さん

「毎日働いてもマイナス、働けば働くほどマイナス、離農者も相次いでかなり今厳しい状況ですね。これだけ赤字が続くとみんな辞めたい気持ちがあるんじゃないですか」

県酪農農業協同組合によりますと1974年に組合が発足して以来ピーク時には203戸あった農家の数は、4分の1となる52戸にまで減少。去年からことしにかけて既に5戸が離農し過去最低の数となっています。

また生産量も昨年度は最盛期に比べておよそ2万トン少ない1万9219トンに。ことし8月期の生産量は去年より14%少ない1333トンと減少に歯止めがかかりません。

こうした状況で農家が生き残る道はあるのでしょうか?

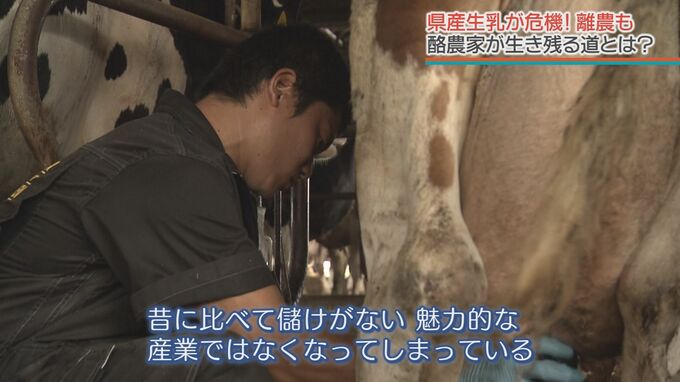

県酪農農業協同組合 神谷翔平組合長

「生産費が合わなくて、経営が苦しくなっていくっていうのもあります。昔に比べて儲けがない、魅力的な産業ではなくなってしまっている、経営を譲渡しようにも子どもに継がせて良いのかって葛藤があるなどの声が聞こえてきます。県産牛乳は大事な食料だし飲み物なのでそこを減らさないように無くさないように組合としては頑張っていきたいと思っています」

私たちが慣れ親しんできた「県産牛乳」。次々と変化する世界情勢によってこれまでにない危機を迎えています。

【記者MEMO】

県産牛乳の生産量不足は学校給食にも影響していて、今月すでに一部市町村の小中学校で生乳を加工乳へと置き換える措置がとられています。

県内メーカーによりますと、月の生産量から算出して最大月4回、学校給食の生乳を加工乳へ置き換える方針を立てているということです。

県産牛乳を守るためにも県内の酪農家を支える取り組みが今求められています。