■プロジェクト開始半年 2020年に湧き起った「最大の危機」とは

(岡山理科大学 山本俊政 准教授)

「もうこれは正直言うと、今だから言えますけど、正直言うと『このプロジェクトは終わった』と思いました」

新型コロナウイルスの波がモンゴルにも押し寄せ、街はロックダウンに。日本からの入国ができないばかりか、モンゴル国外から調達していた魚たちの生命線といえる「好適環境水の材料」や「エサ」まで手に入らなくなったのです。

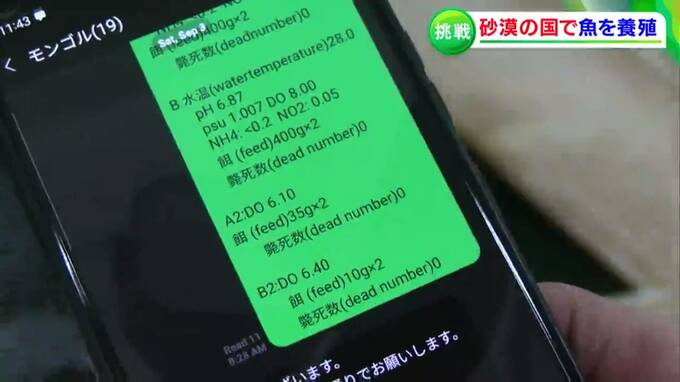

わずかなエサで魚の命を何とかつないだのは、モンゴル人の現地スタッフでした。岡山からも、通信アプリなどで指示を送り続けました。

(バースト・トヤーバトラフさん)

「初めてモンゴルでの養殖だし、絶対にこれで終わらせたくない。なんとかしてその時期を乗り越えるために、みんな頑張っていました」

■コロナ禍の2年半を経て 小さな小さな交雑ハタたちは...

魚たちはどうなったのか。9月3日、山本准教授は約2年半ぶりにモンゴルの土を踏みました。

待ちに待った再会…ハタは大きいものでは9キロにも育ち、好適環境水の中で元気に泳いでいました。共同研究を行うKITAGAWAからとってキタハタと名づけられた魚。

(岡山理科大学 山本俊政 准教授)

「いやあ砂漠の中の『キタハタ』ですよ」

お披露目の舞台へと運ばれます。

■試食をした現地の人たちは「アムッタイ!!」

(後藤克弥記者 リポート)

「夢のような物語だった魚の養殖。魚を食べる文化のなかったモンゴル、その歴史に新たな1ページが刻まれます」

成功を祝うレセプションには、モンゴルの環境省・農業省といった、国の官僚らが出席しました。皆で知恵を出し合って困難を克服し、高い生産性を達成することができました。

モンゴルではお目にかかることがない「ハタの握りずし」に「ステーキ」です。

(参加者)

「キタハタはくせがなく、上品でありながらコクや深みのあるハタの味」

魚に馴染みのない現地の人も。

(参加者)

「テイスティー・サンキュー」

「アムッタイ(おいしい)」

今後さらに、生産体制の拡大や市場への流通を目指します。

(KITAGAWA 北川雅弘 社長)

「日本とモンゴルの架け橋になるオフィスになることを信じておりますので、来年・再来年にはレストランにハタが並ぶような時が来ればいい」

(岡山理科大学工学部 山本俊政 准教授)

「やっぱり感慨深いものがあります。日本で食べるよりももっとずっと価値があると思う。これから社会実装していって、ちょっとでも皆さんにこういう魚を食べていただけたら、研究者としては最高ですね」

砂漠の国・モンゴル、さらには世界中で「新鮮でおいしい魚」を。好適環境水で描く夢は、ますます広がっています。

(スタジオ)

今後は水槽の数を増やし増産、加工場も設けて一般家庭でも使いやすいよう切り身にしての販売も計画しているということです。