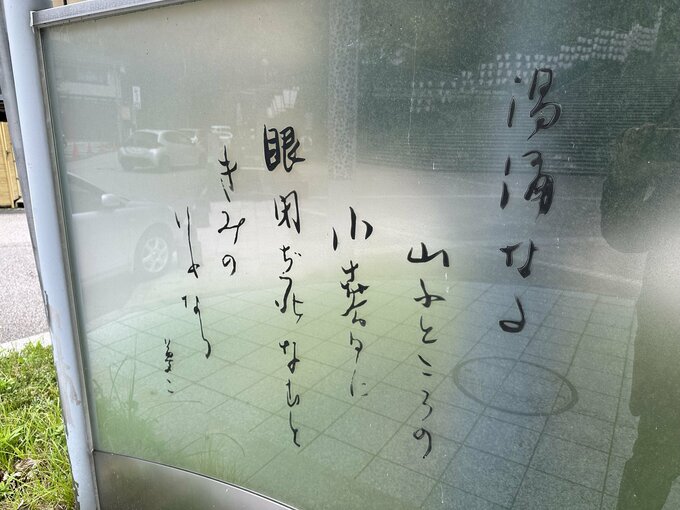

大衆の芸術家「竹久夢二」

絵が大衆に絶大な人気を博し、一度はあきらめた詩の世界でも、「宵待草」に曲が付き大ヒットした夢二は芸術家としての地位をゆるぎないものにしますが、特定の師匠を持たず画壇に属していないことから、いわば、「はぐれ者」のような存在でした。

金沢湯涌夢二館の川瀬千尋学芸員は、夢二の内面をこのように分析します。

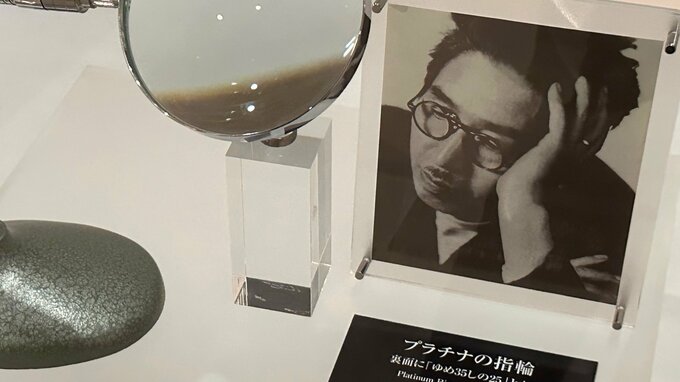

金沢湯涌夢二館 川瀬千尋学芸員

「孤独な画家人生を歩んでいるという意味でも、そういった(画壇に属していない)悩みというのは普段から深かったんじゃないかなと思います。ですが、その反面芸術家としてすごく繊細でまた感受性がとても豊かな人だったということなのです。」

夢二の次男・不二彦さんは、生前の夢二について「月を見ては涙を流して、鳥の鳴き声を聞いては涙をする」と話していたと言います。

それぐらい繊細な感情の持ち主であり、こうした感受性の豊かさは、芸術表現の源泉でもありました。

金沢湯涌夢二館 川瀬千尋学芸員

「飛び抜けた感性は、当時の人にとってはすごく新鮮に素敵なものに映ったようなので、夢二式美人画といった個性的な描き方にしても、それから夢二が東京の日本橋で開いたお店で売っていたような半襟とか、帯とかにしても、変わっていてセンスが良かったからこそ、人気になって売れたのではないかなと思います。」

悩みながら、独自の道を貫き通した夢二は、1934(昭和9)年に49歳で世を去ります。

今年は、夢二生誕140年。大正時代は、政治面では「大正デモクラシー」に代表されるように個人の自由を求める声が形になり、文化面では、レコードや映画が大きな発展を見せました。西洋の文化や芸術を日本の生活様式と融合させた夢二は、大正時代、子どもから大人まで幅広く支持されました。

「大正ロマンの旗手」として、没後90年たった今もなお、多くの人を魅了しています。

※掲載した写真は、金沢会場(2024年8月31日~10月21