9月28日、東京・大田区内の集会室で「大田区防災アプリを使って、日頃の備えと災害時の行動を考えよう」というイベントが開かれました。

このイベントは、大田区を拠点に地震や風水害などの被災地に出かけてボランティア活動を行っている「縁(えにし)プロジェクト」と、精神障害・発達障害のある当事者と支援者、研究者などの学びの場「リカバリーカレッジおおた」の共同企画で開催され、参加者20人のうち、約半数が障害のある当事者でした。

大田区の防災アプリを精神障害・発達障害の当事者と使ってみる

イベントは2部構成。

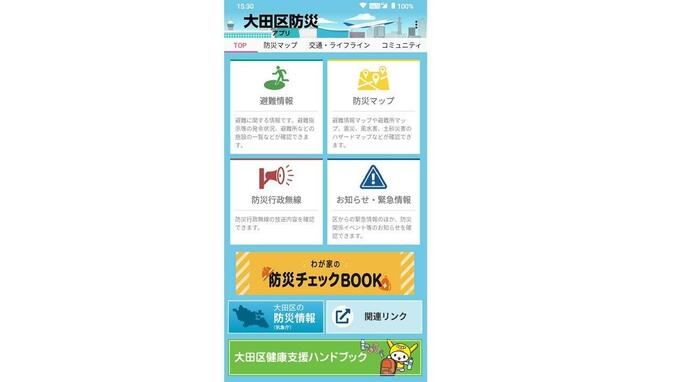

第1部「防災アプリを使ってみよう」は「縁プロジェクト」の防災士・新倉太郎さんの指導で、大田区が配布している防災アプリを参加者みんなで使ってみる講座でした。

防災情報アプリは国土交通省や気象庁をはじめ、様々な官庁・自治体・企業などが用意していますが、日本全国など大きなエリアをカバーするアプリは自分の住む地域の情報へアクセスするのに数回のステップを要する場合もあります。

その点、区が用意する防災アプリは区民の住む地域の気象・災害情報に特化していて、すばやくアクセスできる利点があります。

またSNSのような「コミュニティ」機能は、実際に仲間を作っていっせいに使ってみて理解できるコンテンツなので、イベントに参加した人から「初めて使って便利さが実感できた」という意見がありました。

大田区に限らず、東京都の各市区町村は地域に特化した防災アプリを用意していますが、実際に入手して操作してみたことのある人は限られると思います。

みなさんもぜひ、住んでいる区市町村の防災サイトを探してみてください。

講座を担当した「縁プロジェクト」の新倉太郎さんに、イベントを終えた感想を聞きました。

「縁プロジェクト」の防災士・新倉太郎さん

「今日のイベントはスマホに慣れている人が多かったので、進めやすかったです。ご高齢の方を中心に施設などで講座をやる時は、レジュメを作ったりしてもう少していねいな進め方をする時もあります。

アプリ自体が健常者を基本的な対象にして作っているから、まだまだマイノリティの人たちにとって使い勝手がいいとは全然思えないし、何が使いにくいのかも私たちも理解しきれていないところがあります。

ただ、それをどんな切り口で障害をお持ちの方の人たちにも届くように普及させていこうかっていうのは、講座を1回1回やるごとに、こちらも勉強しているところです」

また、精神障害・発達障害のある当事者からは「自分たちが参加する前提があるイベントなので、当事者仲間や障害を理解する人と一緒に学べたのが良かった」という声がありました。

精神障害・発達障害は外見では分かりにくく、偏見を持っている人もいるため、地域グループなどで行われる防災イベントでは当事者が障害を言い出しにくい面があります。

そのため、障害に理解のある人たちと参加するイベントのほうが緊張感が小さく学びやすく、大事な機会だと感じた方もいました。