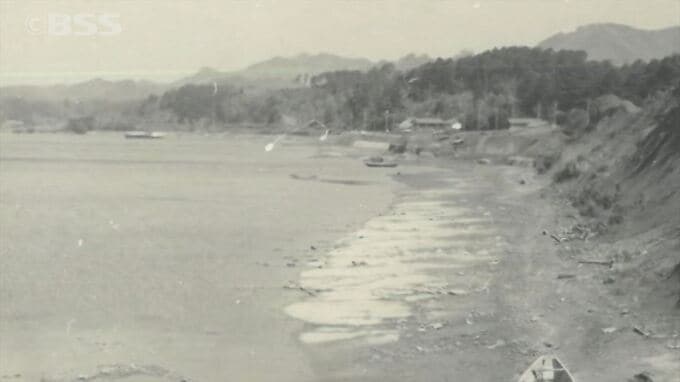

こちらは、宍道湖の北岸、現在は温泉街となっている松江市千鳥町の埋め立ての様子です。

1962年と71年に温泉が湧き、温泉街が形成されることになりました。

撮影場所は、うしろの山の形から温泉街の西の端のようですが、もちろん今あるホテルや旅館の建物は、まだありません。

松江市松江城・史料調査課 稲田信 さん

「温泉街はほぼ埋立地と考えて良いと思いますね。宍道湖周辺は、農地を増やして食糧の増産ですね。これを江戸時代以降ずっと続けています。」

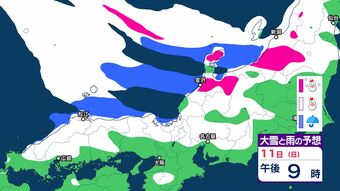

こちらは、江戸時代の地図です。

今の出雲市平田地区に大きな湾が見えます。

また地図の左側、宍道湖西岸に書かれた地名の場所は、現在はかなり内陸にあるようです。

これらは、江戸時代から戦前にかけて、斐伊川の流れを人為的に変えて埋め立てられるのを待つ「川違え」という方法で農地に替えられたようです。

戦後は、土木技術も進み、工事も大規模になりました。

こちらは、宍道湖の北側にある長江地区。

元々は湾でしたが、1967年に外側に堤防道路を造り、内側を干拓しました。

今も一畑電車が走っているのが元の湖の岸で、工事途中の写真にも電車の架線を吊る柱が並んでいるのが写っています。

また、宍道湖の反対側にある出雲空港の南側も干拓地です。

航空写真で見ると、陸地に変わっていく様子がよく分かります。